^1

258 Literatur.

im 3. und 4. mykenischen Vasenstil (vergl. Furt- offenbar schon nach Ägypten, dann wohl auch

wängler-Loeschcke, Mykenische Vasen, S. X, 60, nach Cypern, Phönikien und Palästina.

Tafel XXX) fast bis zur Unkenntlichkeit er- Am klarsten hat zuletzt über die Wurzeln des

starrten Blüten geht wahrscheinlich auf dies Ur- jonischen Kapitells gehandelt Furtwängler in seiner

bild zurück. nachgelassenen «Einleitung», Deutsche Rundschau

Als Borchardt seinerzeit die ägyptische Pflanzen- 1908, S. 370 ff. Er unterschied scharf die zwei

säule analysierte, konnte er die Existenz dieser verschiedenen Elemente: zuerst das asiatische

kretischen Lilie und ihres Einflusses auf Ägypten Sattelholz, «keine Rund-, sondern eine Flächen-

allerdings nicht ahnen. Auch Kümmel (Ägyptische form». Es hat nichts mit Vegetabilischem zu tun,

und mykenische Pflanzen Ornamentik, Diss. Frei- dagegen sind seine Enden in jenem eben er-

burg i. Br. 1901) schrieb noch, bevor Evans die wähnten rein linearen Sinn der ägäischen Kunst

neue große Fundepoche auf Kreta eröffnet hatte. zu Spiralen ausgestaltet, und eine Horizontale

verbindet die beiden Voluten. Hier offenbart sich

also jener mehr allgemeine, rein ornamentale

Einfluß der mykenischen Zentrale.2 Das zweite

Grunde!ement, «aus ganz verschiedener Wurzel»,

sei das Motiv der Lilienblüte mit von unten nach

oben emporsteigenden Voluten wie beim äolischen

Kapitell. Furtwängler (S. 371) führte diese Form

noch auf die «ägyptische» Lilie zurück. Wir kön-

nen jetzt sagen, daß, wenn überhaupt eine Pflanze,

die altkretische Lilie ihr Ausgangspunkt war, daß

Ägypten selbst erst diese von dort übernommen

und umstilisiert hat, also schon eine jüngere, nicht

mehr die ursprüngliche Formung darstellt.

Und zwar war es auf Kreta selbst fast durch-

weg lilium candidum, woran man sich hielt.

Realistische, fast botanisch getreue Darstellungen

wie auf dem Pithos, Annual of the Brit. Sch. X,

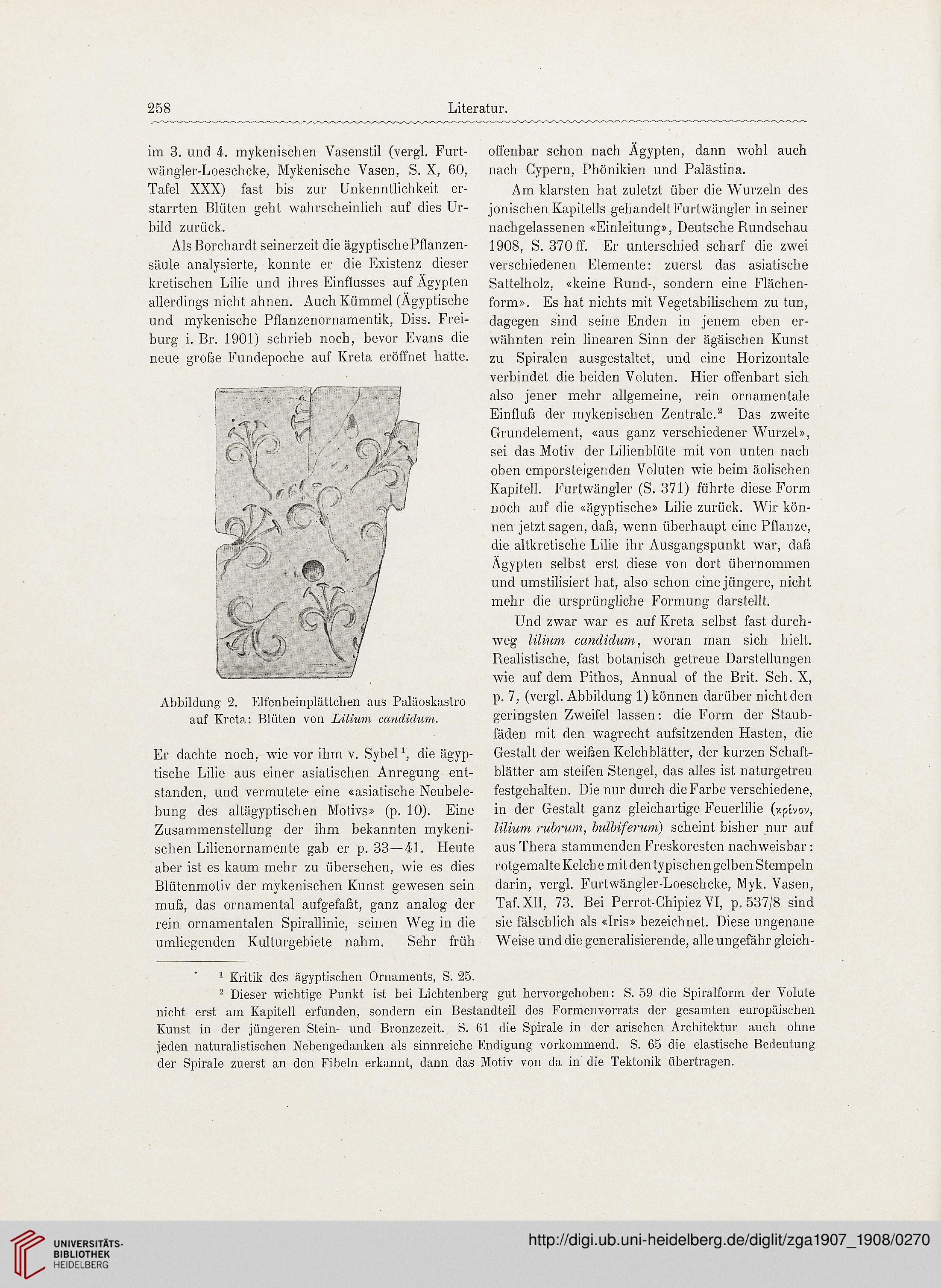

Abbildung 2. Elfenbeinplättcben aus Paläoskastro P- 7> (verg]- Abbildung 1) können darüber nicht den

auf Kreta: Blüten von Lilium candidum. geringsten Zweifel lassen: die Form der Staub-

fäden mit den wagrecht aufsitzenden Hasten, die

Er dachte noch, wie vor ihm v. Sybel1, die ägyp- Gestalt der weißen Kelchblätter, der kurzen Schaft-

tische Lilie aus einer asiatischen Anregung ent- blätter am steifen Stengel, das alles ist naturgetreu

standen, und vermutete eine «asiatische Neubele- festgehalten. Die nur durch die Farbe verschiedene,

bung des altägyptischen Motivs» (p. 10). Eine in der Gestalt ganz gleichartige Feuerlilie (xptvov,

Zusammenstellung der ihm bekannten mykeni- lilium rubrum, bulbiferum) scheint bisher nur auf

sehen Lilienornamente gab er p. 33—41. Heute aus Thera stammenden Freskoresten nachweisbar:

aber ist es kaum mehr zu übersehen, wie es dies rotgemalte Kelche mit den typischen gelben Stempeln

Blütenmotiv der mykenischen Kunst gewesen sein darin, vergl. Furtwängler-Loeschcke, Myk. Vasen,

muß, das ornamental aufgefaßt, ganz analog der Taf.XII, 73. Bei Perrot-Ghipiez VI, p. 537/8 sind

rein ornamentalen Spirallinie, seinen Weg in die sie fälschlich als «Iris» bezeichnet. Diese ungenaue

umliegenden Kulturgebiete nahm. Sehr früh Weise und die generalisierende, alle ungefähr gleich-

1 Kritik des ägyptischen Ornaments, S. 25.

2 Dieser wichtige Punkt ist bei Lichtenberg gut hervorgehoben: S. 59 die Spiralform der Volute

nicht erst am Kapitell erfunden, sondern ein Bestandteil des Formenvorrats der gesamten europäischen

Kunst in der jüngeren Stein- und Bronzezeit. S. 61 die Spirale in der arischen Architektur auch ohne

jeden naturalistischen Nebengedanken als sinnreiche Endigung vorkommend. S. 65 die elastische Bedeutung

der Spirale zuerst an den Fibeln erkannt, dann das Motiv von da in die Tektonik übertragen.

258 Literatur.

im 3. und 4. mykenischen Vasenstil (vergl. Furt- offenbar schon nach Ägypten, dann wohl auch

wängler-Loeschcke, Mykenische Vasen, S. X, 60, nach Cypern, Phönikien und Palästina.

Tafel XXX) fast bis zur Unkenntlichkeit er- Am klarsten hat zuletzt über die Wurzeln des

starrten Blüten geht wahrscheinlich auf dies Ur- jonischen Kapitells gehandelt Furtwängler in seiner

bild zurück. nachgelassenen «Einleitung», Deutsche Rundschau

Als Borchardt seinerzeit die ägyptische Pflanzen- 1908, S. 370 ff. Er unterschied scharf die zwei

säule analysierte, konnte er die Existenz dieser verschiedenen Elemente: zuerst das asiatische

kretischen Lilie und ihres Einflusses auf Ägypten Sattelholz, «keine Rund-, sondern eine Flächen-

allerdings nicht ahnen. Auch Kümmel (Ägyptische form». Es hat nichts mit Vegetabilischem zu tun,

und mykenische Pflanzen Ornamentik, Diss. Frei- dagegen sind seine Enden in jenem eben er-

burg i. Br. 1901) schrieb noch, bevor Evans die wähnten rein linearen Sinn der ägäischen Kunst

neue große Fundepoche auf Kreta eröffnet hatte. zu Spiralen ausgestaltet, und eine Horizontale

verbindet die beiden Voluten. Hier offenbart sich

also jener mehr allgemeine, rein ornamentale

Einfluß der mykenischen Zentrale.2 Das zweite

Grunde!ement, «aus ganz verschiedener Wurzel»,

sei das Motiv der Lilienblüte mit von unten nach

oben emporsteigenden Voluten wie beim äolischen

Kapitell. Furtwängler (S. 371) führte diese Form

noch auf die «ägyptische» Lilie zurück. Wir kön-

nen jetzt sagen, daß, wenn überhaupt eine Pflanze,

die altkretische Lilie ihr Ausgangspunkt war, daß

Ägypten selbst erst diese von dort übernommen

und umstilisiert hat, also schon eine jüngere, nicht

mehr die ursprüngliche Formung darstellt.

Und zwar war es auf Kreta selbst fast durch-

weg lilium candidum, woran man sich hielt.

Realistische, fast botanisch getreue Darstellungen

wie auf dem Pithos, Annual of the Brit. Sch. X,

Abbildung 2. Elfenbeinplättcben aus Paläoskastro P- 7> (verg]- Abbildung 1) können darüber nicht den

auf Kreta: Blüten von Lilium candidum. geringsten Zweifel lassen: die Form der Staub-

fäden mit den wagrecht aufsitzenden Hasten, die

Er dachte noch, wie vor ihm v. Sybel1, die ägyp- Gestalt der weißen Kelchblätter, der kurzen Schaft-

tische Lilie aus einer asiatischen Anregung ent- blätter am steifen Stengel, das alles ist naturgetreu

standen, und vermutete eine «asiatische Neubele- festgehalten. Die nur durch die Farbe verschiedene,

bung des altägyptischen Motivs» (p. 10). Eine in der Gestalt ganz gleichartige Feuerlilie (xptvov,

Zusammenstellung der ihm bekannten mykeni- lilium rubrum, bulbiferum) scheint bisher nur auf

sehen Lilienornamente gab er p. 33—41. Heute aus Thera stammenden Freskoresten nachweisbar:

aber ist es kaum mehr zu übersehen, wie es dies rotgemalte Kelche mit den typischen gelben Stempeln

Blütenmotiv der mykenischen Kunst gewesen sein darin, vergl. Furtwängler-Loeschcke, Myk. Vasen,

muß, das ornamental aufgefaßt, ganz analog der Taf.XII, 73. Bei Perrot-Ghipiez VI, p. 537/8 sind

rein ornamentalen Spirallinie, seinen Weg in die sie fälschlich als «Iris» bezeichnet. Diese ungenaue

umliegenden Kulturgebiete nahm. Sehr früh Weise und die generalisierende, alle ungefähr gleich-

1 Kritik des ägyptischen Ornaments, S. 25.

2 Dieser wichtige Punkt ist bei Lichtenberg gut hervorgehoben: S. 59 die Spiralform der Volute

nicht erst am Kapitell erfunden, sondern ein Bestandteil des Formenvorrats der gesamten europäischen

Kunst in der jüngeren Stein- und Bronzezeit. S. 61 die Spirale in der arischen Architektur auch ohne

jeden naturalistischen Nebengedanken als sinnreiche Endigung vorkommend. S. 65 die elastische Bedeutung

der Spirale zuerst an den Fibeln erkannt, dann das Motiv von da in die Tektonik übertragen.