264

Verwendung und stilisierender Durchdringung, dem Kelch diesem selbst formal angeglichen wird:

um so mehr als das naturale Vorbild keineswegs die Blatt-oder Stempelpalmette sitzt dann zwischen

im Lande täglich zu sehen war. Die Iris ist, wie zwei Kronenblättern, die ganz wie die beiden

schon erwähnt, in Ägypten so fremd wie das Kelchblätter, nur in höherem Bogen aufsteigen und

Lilium. Wenn der Ägypter schon die Wahl hatte, sich oben gleich wie diese nach außen umrollen.

gab er dem schlichten Lilium den Vorzug, eben Vergl. Perrot-Ghipiez II, p. 739. Von da ist nun

aus diesen Gründen. nur noch ein Schritt zu der fast völligen Gleich-

Aus Asien, aus Syrien war die Iris nach machung der Volutenblätter in Kelch und Krone,

Ägypten gekommen, dort ist ihre Heimat, dort wie sie andrenorts in etwas jüngerer Zeit auch wirk-

war sie vielleicht auch zuerst ornamental verwertet lieh durchgeführt wurde. Beleg: die Volutenpfeiler

worden, von dort hatten die Ägypter vielleicht des buntglasierten Ziegelornamentes vom Thron-

auch schon ihre dekorative Umbildung entlehnt, saal Nebukadnezars (Puchstein, Jon. Säule, S. 6).

Daraufhin, auf eine eigene, selbständige, lokal Hier sind die oberen Voluten nur ganz unmerk-

syrische Stilisierung der Irisblüte, weisen auch lieh größer als die unteren. Nur scheinbar liegt

jüngere dortige Monumente, sämtlich aus der hier eine sinnlose Verdoppelung des unteren

ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Volutenpaares vor. In Wirklichkeit steckt die

___ Vor allem ist es diejenige Ecke, alte Krone der Irisblüte dahinter. Charakteristisch

deren beständige, in ihrer geogra- für den östlichen Typus ist auch hier wieder das

phischen Abgelegcnheit begründete dreispitzige Mittelblatt; vom Kelch wird es da

Rückständigkeit, deren infolgedessen sogar auf die Krone übertragen,

konstanter Konservatismus vor allem

geeignet war, alte Motive besonders

lange festzuhalten. Es ist dazu die-

selbe Gegend, die niemals einen

tektonisch straffen Sinn bewiesen

hat, die im Gegenteil immer etwas

zur künstlerischen Verwilderung

Abbildung 7. , • • , ,

_ hinneigte, die am ehesten orna-

Detail von , ... . , „ .

mental überreiche I1 ormen ertragen

einer °

phönikischen konnte> Ja sie fast aufgesucht zu

Silberschnle. haben scheint. Das ist Cypern und

daneben Phönikien.

Zuerst begegnet unser Iriskapitell auf den feinen

reichverzierten phönikischen Silberschalen des 10.

und 9. Jahrhunderts, besonders häufig als Bekrö-

nung schlanker Stützen Jeichter Baldachine (Abb.7), Abbildung 8. Cyprisches Kapitell, aus Idalion (Iris).

vergl. Perrot-Chipiez II, p. 739, Fig. 399 und III,

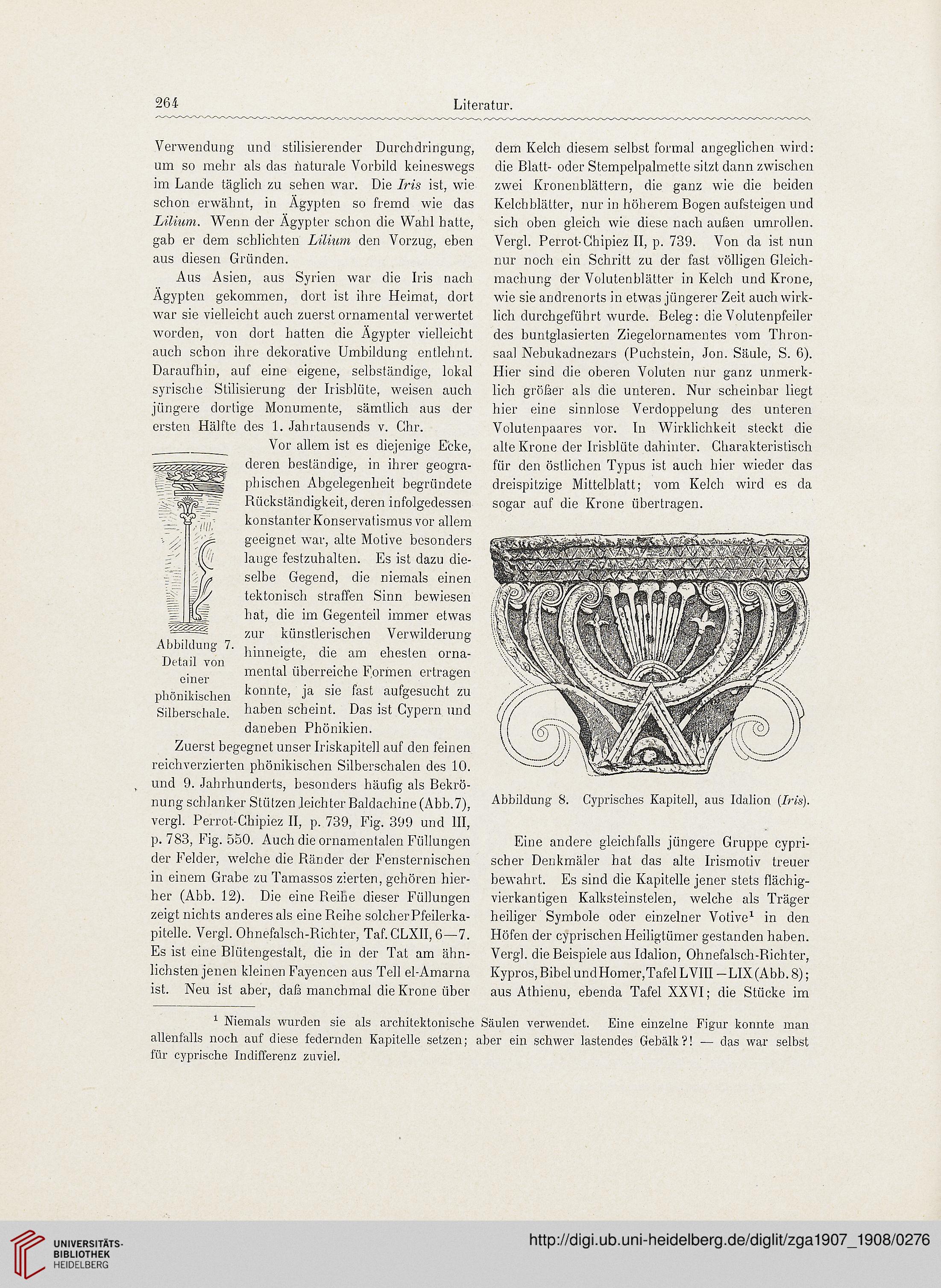

p. 783, Fig. 550. Auch die ornamentalen Füllungen Eine andere gleichfalls jüngere Gruppe cypri-

der Felder, welche die Ränder der Fensternischen scher Denkmäler hat das alte Irismotiv treuer

in einem Grabe zu Tamassos zierten, gehören hier- bewahrt. Es sind die Kapitelle jener stets flächig-

her (Abb. 12). Die eine Reihe dieser Füllungen vierkantigen Kalksteinstelen, welche als Träger

zeigt nichts anderes als eine Reihe solcherPfeilerka- heiliger Symbole oder einzelner Votive1 in den

pitelle. Vergl. Ohnefalsch-Richter, Taf. GLXII, 6—7. Höfen der cyprischenHeiligtümer gestanden haben.

Es ist eine Blütengestalt, die in der Tat am ahn- Vergl. die Beispiele aus Idalion, Ohnefalsch-Bichter,

lichsten jenen kleinen Fayencen aus Teil el-Amarna Kypros, Bibel und Homer,TafelLVIII— LIX(Abb.8);

ist. Neu ist aber, daß manchmal die Krone über aus Athienu, ebenda Tafel XXVI; die Stücke im

1 Niemals wurden sie als architektonische Säulen verwendet. Eine einzelne Figur konnte man

allenfalls noch auf diese federnden Kapitelle setzen; aber ein schwer lastendes Gebälk'?! — das war selbst

für cyprische Indifferenz zuviel.

Verwendung und stilisierender Durchdringung, dem Kelch diesem selbst formal angeglichen wird:

um so mehr als das naturale Vorbild keineswegs die Blatt-oder Stempelpalmette sitzt dann zwischen

im Lande täglich zu sehen war. Die Iris ist, wie zwei Kronenblättern, die ganz wie die beiden

schon erwähnt, in Ägypten so fremd wie das Kelchblätter, nur in höherem Bogen aufsteigen und

Lilium. Wenn der Ägypter schon die Wahl hatte, sich oben gleich wie diese nach außen umrollen.

gab er dem schlichten Lilium den Vorzug, eben Vergl. Perrot-Ghipiez II, p. 739. Von da ist nun

aus diesen Gründen. nur noch ein Schritt zu der fast völligen Gleich-

Aus Asien, aus Syrien war die Iris nach machung der Volutenblätter in Kelch und Krone,

Ägypten gekommen, dort ist ihre Heimat, dort wie sie andrenorts in etwas jüngerer Zeit auch wirk-

war sie vielleicht auch zuerst ornamental verwertet lieh durchgeführt wurde. Beleg: die Volutenpfeiler

worden, von dort hatten die Ägypter vielleicht des buntglasierten Ziegelornamentes vom Thron-

auch schon ihre dekorative Umbildung entlehnt, saal Nebukadnezars (Puchstein, Jon. Säule, S. 6).

Daraufhin, auf eine eigene, selbständige, lokal Hier sind die oberen Voluten nur ganz unmerk-

syrische Stilisierung der Irisblüte, weisen auch lieh größer als die unteren. Nur scheinbar liegt

jüngere dortige Monumente, sämtlich aus der hier eine sinnlose Verdoppelung des unteren

ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Volutenpaares vor. In Wirklichkeit steckt die

___ Vor allem ist es diejenige Ecke, alte Krone der Irisblüte dahinter. Charakteristisch

deren beständige, in ihrer geogra- für den östlichen Typus ist auch hier wieder das

phischen Abgelegcnheit begründete dreispitzige Mittelblatt; vom Kelch wird es da

Rückständigkeit, deren infolgedessen sogar auf die Krone übertragen,

konstanter Konservatismus vor allem

geeignet war, alte Motive besonders

lange festzuhalten. Es ist dazu die-

selbe Gegend, die niemals einen

tektonisch straffen Sinn bewiesen

hat, die im Gegenteil immer etwas

zur künstlerischen Verwilderung

Abbildung 7. , • • , ,

_ hinneigte, die am ehesten orna-

Detail von , ... . , „ .

mental überreiche I1 ormen ertragen

einer °

phönikischen konnte> Ja sie fast aufgesucht zu

Silberschnle. haben scheint. Das ist Cypern und

daneben Phönikien.

Zuerst begegnet unser Iriskapitell auf den feinen

reichverzierten phönikischen Silberschalen des 10.

und 9. Jahrhunderts, besonders häufig als Bekrö-

nung schlanker Stützen Jeichter Baldachine (Abb.7), Abbildung 8. Cyprisches Kapitell, aus Idalion (Iris).

vergl. Perrot-Chipiez II, p. 739, Fig. 399 und III,

p. 783, Fig. 550. Auch die ornamentalen Füllungen Eine andere gleichfalls jüngere Gruppe cypri-

der Felder, welche die Ränder der Fensternischen scher Denkmäler hat das alte Irismotiv treuer

in einem Grabe zu Tamassos zierten, gehören hier- bewahrt. Es sind die Kapitelle jener stets flächig-

her (Abb. 12). Die eine Reihe dieser Füllungen vierkantigen Kalksteinstelen, welche als Träger

zeigt nichts anderes als eine Reihe solcherPfeilerka- heiliger Symbole oder einzelner Votive1 in den

pitelle. Vergl. Ohnefalsch-Richter, Taf. GLXII, 6—7. Höfen der cyprischenHeiligtümer gestanden haben.

Es ist eine Blütengestalt, die in der Tat am ahn- Vergl. die Beispiele aus Idalion, Ohnefalsch-Bichter,

lichsten jenen kleinen Fayencen aus Teil el-Amarna Kypros, Bibel und Homer,TafelLVIII— LIX(Abb.8);

ist. Neu ist aber, daß manchmal die Krone über aus Athienu, ebenda Tafel XXVI; die Stücke im

1 Niemals wurden sie als architektonische Säulen verwendet. Eine einzelne Figur konnte man

allenfalls noch auf diese federnden Kapitelle setzen; aber ein schwer lastendes Gebälk'?! — das war selbst

für cyprische Indifferenz zuviel.