L'ARCHITETTURA TONICA

199

sapevano bene che quei suoi dentelli altro non significano che i correnti di un'impalcazione

orizzontale, e che nel suo complesso essa sta a rappresentare la copertura d'un edilizio

terminato in piano a terrazza; ed essi, gli Ateniesi, che coprivano i loro edilizi col tetto

fastidiato a doppia pendenza, forse reputarono assurdo e contraddittorio il valersi di tale

trabeazione, epperciò non vollero sapere di dentelli, li bandirono dalle loro eornici ioniche, e

preferirono per le cornici stesse attenersi a una forma derivata dal dorico, e tanto più consen-

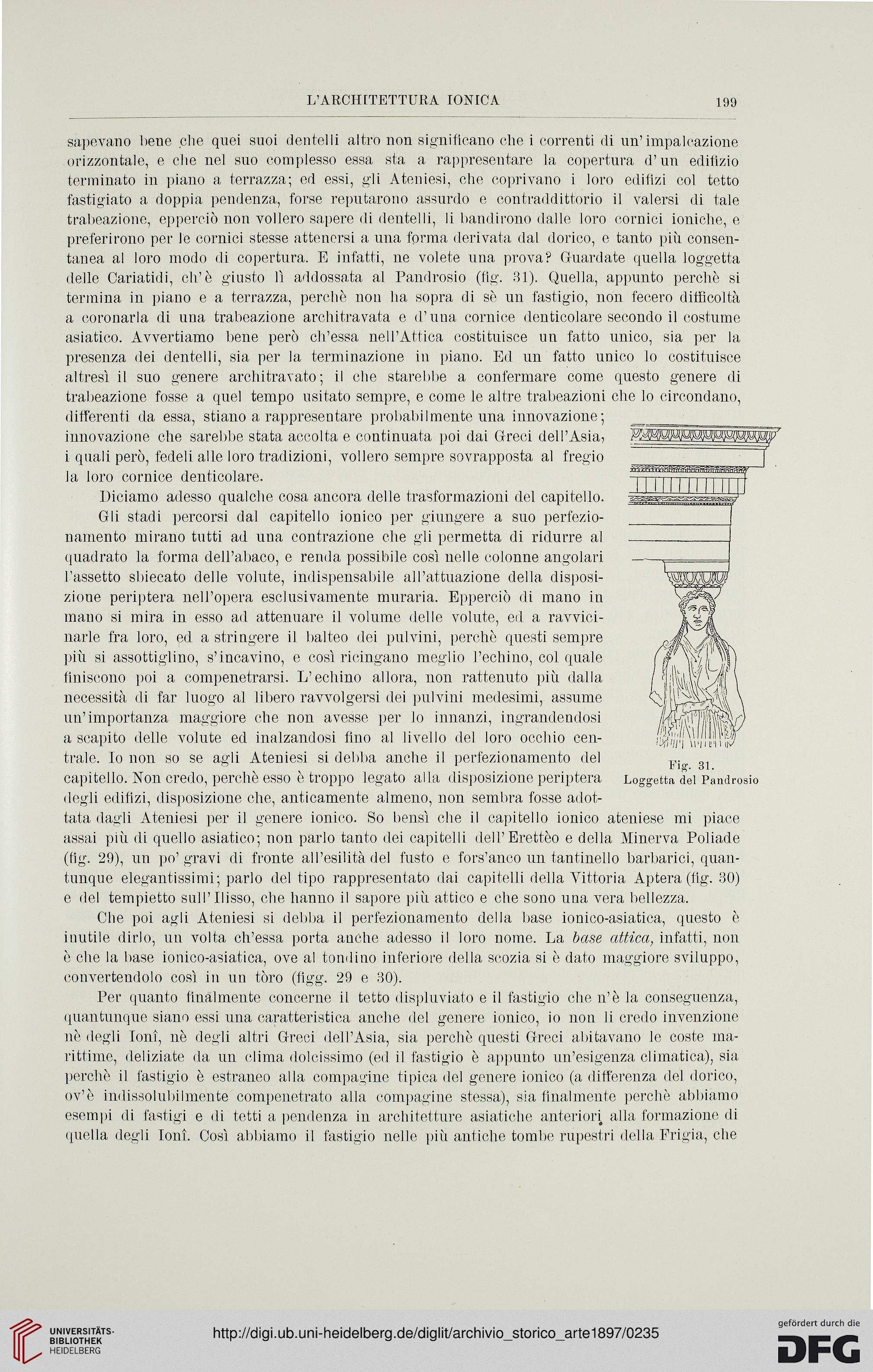

tanea al loro modo di copertura. E infatti, ne volete una prova? Guardate quella loggetta

delle Cariatidi, eh'è giusto lì addossata al Pandrosio (fig. 31). Quella, appunto perchè si

termina in piano e a terrazza, perchè non ha sopra di sè un fastigio, non fecero difficoltà

a coronarla di una trabeazione architravata e d'una cornice denticolare secondo il costume

asiatico. Avvertiamo bene però ch'essa nell'Attica costituisce un fatto unico, sia per la

presenza dei dentelli, sia per la terminazione in piano. Ed un fatto unico lo costituisce

altresì il suo genere architravato; il che starebbe a confermare come questo genere di

trabeazione fosse a quel tempo usitato sempre, e come le altre trabeazioni che lo circondano,

differenti da essa, stiano a rappresentare probabilmente una innovazione; ^^.^^^^^^^

innovazione che sarebbe stata accolta e continuata poi dai Greci dell'Asia, ^^^^S7

i quali però, fedeli alle loro tradizioni, vollero sempre sovrapposta al fregio

la loro cornice denticolare.

Diciamo adesso qualche cosa ancora delle trasformazioni del capitello.

Gli stadi percorsi dal capitello ionico per giungere a suo perfezio-

namento mirano tutti ad una contrazione che gli permetta di ridurre al

quadrato la forma dell'abaco, e renda possibile così nelle colonne angolari

l'assetto sbiecato delle volute, indispensabile all'attuazione della disposi-

zione periptera nell'opera esclusivamente muraria. Epperciò di mano in

mano si mira in esso ad attenuare il volume delle volute, ed a ravvici-

narle fra loro, ed a stringere il balteo dei pulvini, perchè questi sempre

più si assottiglino, s'incavino, e così ricingano meglio l'echino, col quale

finiscono poi a compenetrarsi. L'echino allora, non rattenuto più dalla

necessità di far luogo al libero ravvolgersi dei pulvini medesimi, assume

un'importanza maggiore che non avesse per lo innanzi, ingrandendosi

a scapito delle volute ed inalzandosi fino al livello del loro occhio cen-

trale. Io non so se agli Ateniesi si debba anche il perfezionamento del

capitello. Non credo, perchè esso è troppo legato alla disposizione periptera Loggetta dei Pandrosio

degli edilizi, disposizione che, anticamente almeno, non sembra fosse adot-

tata dagli Ateniesi per il genere ionico. So bensì che il capitello ionico ateniese mi piace

assai più di quello asiatico; non parlo tanto dei capitelli dell'Erettèo e della Minerva Poliade

(fig. 29), un po' gravi di fronte all'esilità del fusto e fors'anco un tantinello barbarici, quan-

tunque elegantissimi; parlo del tipo rappresentato dai capitelli della Attoria Aptera (fig. 30)

e del tempietto sul 1 ' Il isso, che hanno il sapore più attico e che sono una vera bellezza.

Che poi agli Ateniesi si debba il perfezionamento della base ionico-asiatica, questo è

inutile dirlo, un volta ch'essa porta anche adesso il loro nome. La base attica, infatti, non

è che la base ionico-asiatica, ove al tondino inferiore della scozia si è dato maggiore sviluppo,

convertendolo così in un tòro (fìgg. 29 e 30).

Per quanto finalmente concerne il tetto displuviato e il fastigio che n'è la conseguenza,

quantunque siano essi una caratteristica anche del genere ionico, io non li credo invenzione

uè degli Ioni, nè degli altri Greci dell'Asia, sia perchè questi Greci abitavano le coste ma-

rittime, deliziate da un clima dolcissimo (ed il fastigio è appunto un'esigenza climatica), sia

perchè il fastigio è estraneo alla compagine tipica del genere ionico (a differenza del dorico,

ov'è indissolubilmente compenetrato alla compagine stessa), sia finalmente perchè abbiamo

esempi di fastigi e di tetti a pendenza in architetture asiatiche anteriori alla formazione di

quella degli IonL Così abbiamo il fastigio nelle più antiche tombe rupestri della Frigia, che

199

sapevano bene che quei suoi dentelli altro non significano che i correnti di un'impalcazione

orizzontale, e che nel suo complesso essa sta a rappresentare la copertura d'un edilizio

terminato in piano a terrazza; ed essi, gli Ateniesi, che coprivano i loro edilizi col tetto

fastidiato a doppia pendenza, forse reputarono assurdo e contraddittorio il valersi di tale

trabeazione, epperciò non vollero sapere di dentelli, li bandirono dalle loro eornici ioniche, e

preferirono per le cornici stesse attenersi a una forma derivata dal dorico, e tanto più consen-

tanea al loro modo di copertura. E infatti, ne volete una prova? Guardate quella loggetta

delle Cariatidi, eh'è giusto lì addossata al Pandrosio (fig. 31). Quella, appunto perchè si

termina in piano e a terrazza, perchè non ha sopra di sè un fastigio, non fecero difficoltà

a coronarla di una trabeazione architravata e d'una cornice denticolare secondo il costume

asiatico. Avvertiamo bene però ch'essa nell'Attica costituisce un fatto unico, sia per la

presenza dei dentelli, sia per la terminazione in piano. Ed un fatto unico lo costituisce

altresì il suo genere architravato; il che starebbe a confermare come questo genere di

trabeazione fosse a quel tempo usitato sempre, e come le altre trabeazioni che lo circondano,

differenti da essa, stiano a rappresentare probabilmente una innovazione; ^^.^^^^^^^

innovazione che sarebbe stata accolta e continuata poi dai Greci dell'Asia, ^^^^S7

i quali però, fedeli alle loro tradizioni, vollero sempre sovrapposta al fregio

la loro cornice denticolare.

Diciamo adesso qualche cosa ancora delle trasformazioni del capitello.

Gli stadi percorsi dal capitello ionico per giungere a suo perfezio-

namento mirano tutti ad una contrazione che gli permetta di ridurre al

quadrato la forma dell'abaco, e renda possibile così nelle colonne angolari

l'assetto sbiecato delle volute, indispensabile all'attuazione della disposi-

zione periptera nell'opera esclusivamente muraria. Epperciò di mano in

mano si mira in esso ad attenuare il volume delle volute, ed a ravvici-

narle fra loro, ed a stringere il balteo dei pulvini, perchè questi sempre

più si assottiglino, s'incavino, e così ricingano meglio l'echino, col quale

finiscono poi a compenetrarsi. L'echino allora, non rattenuto più dalla

necessità di far luogo al libero ravvolgersi dei pulvini medesimi, assume

un'importanza maggiore che non avesse per lo innanzi, ingrandendosi

a scapito delle volute ed inalzandosi fino al livello del loro occhio cen-

trale. Io non so se agli Ateniesi si debba anche il perfezionamento del

capitello. Non credo, perchè esso è troppo legato alla disposizione periptera Loggetta dei Pandrosio

degli edilizi, disposizione che, anticamente almeno, non sembra fosse adot-

tata dagli Ateniesi per il genere ionico. So bensì che il capitello ionico ateniese mi piace

assai più di quello asiatico; non parlo tanto dei capitelli dell'Erettèo e della Minerva Poliade

(fig. 29), un po' gravi di fronte all'esilità del fusto e fors'anco un tantinello barbarici, quan-

tunque elegantissimi; parlo del tipo rappresentato dai capitelli della Attoria Aptera (fig. 30)

e del tempietto sul 1 ' Il isso, che hanno il sapore più attico e che sono una vera bellezza.

Che poi agli Ateniesi si debba il perfezionamento della base ionico-asiatica, questo è

inutile dirlo, un volta ch'essa porta anche adesso il loro nome. La base attica, infatti, non

è che la base ionico-asiatica, ove al tondino inferiore della scozia si è dato maggiore sviluppo,

convertendolo così in un tòro (fìgg. 29 e 30).

Per quanto finalmente concerne il tetto displuviato e il fastigio che n'è la conseguenza,

quantunque siano essi una caratteristica anche del genere ionico, io non li credo invenzione

uè degli Ioni, nè degli altri Greci dell'Asia, sia perchè questi Greci abitavano le coste ma-

rittime, deliziate da un clima dolcissimo (ed il fastigio è appunto un'esigenza climatica), sia

perchè il fastigio è estraneo alla compagine tipica del genere ionico (a differenza del dorico,

ov'è indissolubilmente compenetrato alla compagine stessa), sia finalmente perchè abbiamo

esempi di fastigi e di tetti a pendenza in architetture asiatiche anteriori alla formazione di

quella degli IonL Così abbiamo il fastigio nelle più antiche tombe rupestri della Frigia, che