I DISEGNI ITALIANI DELLA RACCOLTA MALCOLM

355

minato e spiegato con convincente chiarezza dal dottissimo critico J. P. Richter, in un suo

recente articolo nelV Art Journal, dove egli ne da una riproduzione. Il cartone è uno dei

lavori più documentati che ci sian giunti del maestro.

Però si trova oggi in uno stato deplorevole, rifatto come

è del tutto da moderni restauri. È notato nel libro del

Passavant Kunstreise durch England, il quale, vedendo

quest'opera tra le cose possedute da Sir Thomas Lawrence,

osserva che era talmente deteriorata da non riconoscervi

altro che la disposizione generale.

La scuola umbra descrive quasi un mezzo cerchio

intorno alla regione toscana, e dove tocca la sfera del-

l'influenza veneta dà origine a certi maestri che servono

di legame tra la scuola marittima e quella delle mon-

tagne. Così in quel grande maestro che fu Melozzo da

Forlì vediamo lo stile mantegnesco allargarsi in pro-

porzioni veramente monumentali, ed infondere alla dol-

cezza umbra un senso affatto personale del bello. Sono

pochissime le sue opere giunte fino a noi, e tra queste

è unica, a quanto sappiamo, come disegno, quella che

siamo lieti di poter qui riprodurre. Porta il n. 154 e

rappresenta la testa d'un apostolo, che probabilmente

si riferisce agli affreschi della chiesa dei Ss. Apostoli

a Roma, che in gran parte vennero distrutti nel secolo

scorso.

Dei disegni attribuiti al Perugino nemmeno uno ci

sembra autentico.

Quanto al Signore]!i, l'unico disegno da prendersi

inconsiderazione è il n. 165, gruppo dei pastori; sog-

getto che troviamo nella tavola dell'Adorazione nella

« National Gallerv ».

Di Timoteo della Yite, sotto i n. 174 e 175, vediamo

due di quelle teste femminili le quali in maggior nu-

mero sono state riconosciute dacché Morelli ha fatto

meglio rilevare le particolarità caratteristiche di quel-

l'artista amabile. Inoltre il n. 169 ci dà il progetto

originale pel quadro ora esistente nella sagrestia del

Duomo di Urbino, e vi si scorge il metodo adoperato dal

nostro pittore, come da tanti altri quattrocentisti, di ser-

virsi come modelli dei propri garzoni, e farli figurare

come devoti, vescovi, angeli, o sotto altre sembianze. Il

primo a riconoscere l'identità del.la composizione nel

disegno e nel quadro fu il signor B. Berenson.

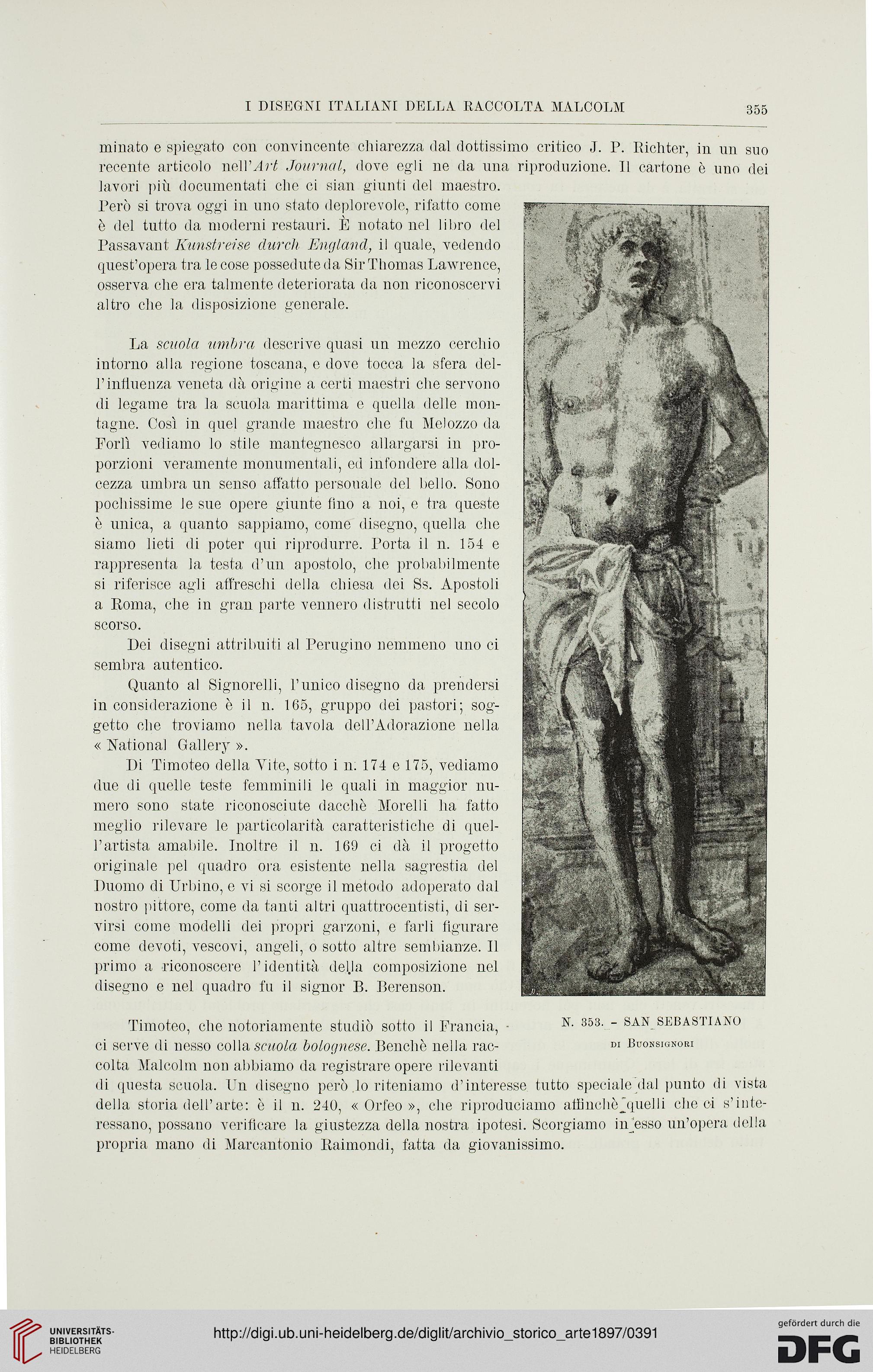

Timoteo, che notoriamente studiò sotto il Francia, - n- 35b- ~ san Sebastiano

ci serve di nesso collii scuola bolognese. Benché nella rac- DI Buomighom

colta Malcolm non abbiamo da registrare opere rilevanti

di questa scuola. Un disegno però lo riteniamo d'interesse tutto speciale dal punto di vista

della storia dell'arte: é il n. 240, «Orfeo», che riproduciamo affinchè'quelli che ci s'inte-

ressano, possano verificare la giustezza della nostra ipotesi. Scorgiamo in esso un'opera della

propria mano di Marcantonio Raimondi, fatta da giovanissimo.

355

minato e spiegato con convincente chiarezza dal dottissimo critico J. P. Richter, in un suo

recente articolo nelV Art Journal, dove egli ne da una riproduzione. Il cartone è uno dei

lavori più documentati che ci sian giunti del maestro.

Però si trova oggi in uno stato deplorevole, rifatto come

è del tutto da moderni restauri. È notato nel libro del

Passavant Kunstreise durch England, il quale, vedendo

quest'opera tra le cose possedute da Sir Thomas Lawrence,

osserva che era talmente deteriorata da non riconoscervi

altro che la disposizione generale.

La scuola umbra descrive quasi un mezzo cerchio

intorno alla regione toscana, e dove tocca la sfera del-

l'influenza veneta dà origine a certi maestri che servono

di legame tra la scuola marittima e quella delle mon-

tagne. Così in quel grande maestro che fu Melozzo da

Forlì vediamo lo stile mantegnesco allargarsi in pro-

porzioni veramente monumentali, ed infondere alla dol-

cezza umbra un senso affatto personale del bello. Sono

pochissime le sue opere giunte fino a noi, e tra queste

è unica, a quanto sappiamo, come disegno, quella che

siamo lieti di poter qui riprodurre. Porta il n. 154 e

rappresenta la testa d'un apostolo, che probabilmente

si riferisce agli affreschi della chiesa dei Ss. Apostoli

a Roma, che in gran parte vennero distrutti nel secolo

scorso.

Dei disegni attribuiti al Perugino nemmeno uno ci

sembra autentico.

Quanto al Signore]!i, l'unico disegno da prendersi

inconsiderazione è il n. 165, gruppo dei pastori; sog-

getto che troviamo nella tavola dell'Adorazione nella

« National Gallerv ».

Di Timoteo della Yite, sotto i n. 174 e 175, vediamo

due di quelle teste femminili le quali in maggior nu-

mero sono state riconosciute dacché Morelli ha fatto

meglio rilevare le particolarità caratteristiche di quel-

l'artista amabile. Inoltre il n. 169 ci dà il progetto

originale pel quadro ora esistente nella sagrestia del

Duomo di Urbino, e vi si scorge il metodo adoperato dal

nostro pittore, come da tanti altri quattrocentisti, di ser-

virsi come modelli dei propri garzoni, e farli figurare

come devoti, vescovi, angeli, o sotto altre sembianze. Il

primo a riconoscere l'identità del.la composizione nel

disegno e nel quadro fu il signor B. Berenson.

Timoteo, che notoriamente studiò sotto il Francia, - n- 35b- ~ san Sebastiano

ci serve di nesso collii scuola bolognese. Benché nella rac- DI Buomighom

colta Malcolm non abbiamo da registrare opere rilevanti

di questa scuola. Un disegno però lo riteniamo d'interesse tutto speciale dal punto di vista

della storia dell'arte: é il n. 240, «Orfeo», che riproduciamo affinchè'quelli che ci s'inte-

ressano, possano verificare la giustezza della nostra ipotesi. Scorgiamo in esso un'opera della

propria mano di Marcantonio Raimondi, fatta da giovanissimo.