LIONELLO VENTURO

2

in Matelica, pochi frammenti di affresco nella cripta di San

Lorenzo in Doliolo a Sanseverino. Perfettamente conservate

rimangono anzi soltanto due mezze figure, di Santo Stefano e

dell’angelo simbolo evangelico, ma assumono notevole impor-

tanza per l’efifetto cromatico d’imitazione musiva, e per il

disegno corretto : la loro probabile data risale al principio

del secolo XIII ; e del secolo precedente non mancano notizie

sull’importanza del convento benedettino annesso alla chiesa.1

Il loro stile è prettamente bizantino, simile a quello importato

dai Benedettini ad Anagni e a Subiaco.

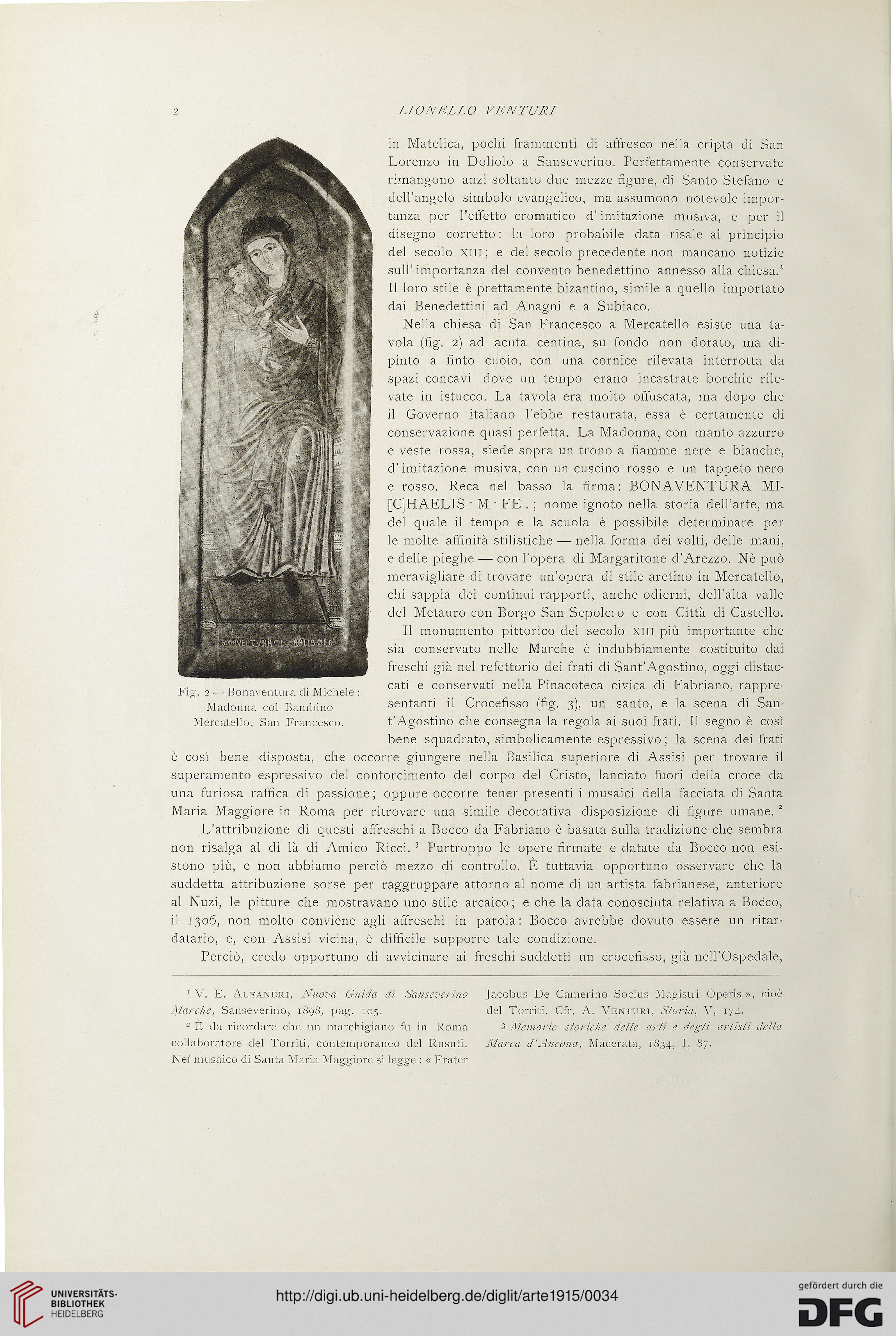

Nella chiesa di San Francesco a Mercatello esiste una ta-

vola (fig. 2) ad acuta centina, su fondo non dorato, ma di-

pinto a finto cuoio, con una cornice rilevata interrotta da

spazi concavi dove un tempo erano incastrate borchie rile-

vate in istucco. La tavola era molto offuscata, ma dopo che

il Governo italiano l’ebbe restaurata, essa è certamente di

conservazione quasi perfetta. La Madonna, con manto azzurro

e veste rossa, siede sopra un trono a fiamme nere e bianche,

d’imitazione musiva, con un cuscino rosso e un tappeto nero

e rosso. Reca nel basso la firma: BONAVENTURA MI-

[C]HAELIS - M • FE . ; nome ignoto nella storia dell’arte, ma

del quale il tempo e la scuola è possibile determinare pel-

le molte affinità stilistiche — nella forma dei volti, delle mani,

e delle pieghe — con l’opera di Margaritone d’Arezzo. Nè può

meravigliare di trovare un’opera di stile aretino in Mercatello,

chi sappia dei continui rapporti, anche odierni, dell’alta valle

del Metauro con Borgo San Sepolcio e con Città di Castello.

Il monumento pittorico del secolo XIII più importante che

sia conservato nelle Marche è indubbiamente costituito dai

freschi già nel refettorio dei frati di Sant’Agostino, oggi distac-

cati e conservati nella Pinacoteca civica di Fabriano, rappre-

sentanti il Crocefisso (fig. 3), un santo, e la scena di San-

t’Agostino che consegna la regola ai suoi frati. Il segno è così

bene squadrato, simbolicamente espressivo; la scena dei frati

è così bene disposta, che occorre giungere nella Basilica superiore di Assisi per trovare il

superamento espressivo del contorcimento del corpo del Cristo, lanciato fuori della croce da

una furiosa raffica di passione; oppure occorre tener presenti i musaici della facciata di Santa

Maria Maggiore in Roma per ritrovare una simile decorativa disposizione di figure umane. 2

L’attribuzione di questi affreschi a Bocco da Fabriano è basata sulla tradizione che sembra

non risalga al di là di Amico Ricci. 3 Purtroppo le opere firmate e datate da Bocco non esi-

stono più, e non abbiamo perciò mezzo di controllo. E tuttavia opportuno osservare che la

suddetta attribuzione sorse per raggruppare attorno al nome di un artista fabrianese, anteriore

al Nuzi, le pitture che mostravano uno stile arcaico; e che la data conosciuta relativa a Bocco,

il 1306, non molto conviene agli affreschi in parola: Bocco avrebbe dovuto essere un ritar-

datario, e, con Assisi vicina, è difficile supporre tale condizione.

Perciò, credo opportuno di avvicinare ai freschi suddetti un crocefisso, già nell’Ospedale,

Fig-. 2 — Bonaventura di Michele

Madonna col Bambino

Mercatello, San Francesco.

1 V. E. Aleandri, Nuova Guida di Sanseverino

Marche, Sanseverino, 1898, pag. 105.

2 E da ricordare che un marchigiano fu in Roma

collaboratore del Torriti, contemporaneo del Rusuti.

Nel musaico di Santa Maria Maggiore si legge : « Frater

Jacobus De Camerino Socius Magistri Operis », cioè

del Torriti. Cfr. A. Venturi, Storia, V, 174.

3 Memorie storiche delle arti e degli artisti della

Marca d’Ancona, Macerata, 1834, I, S7.

2

in Matelica, pochi frammenti di affresco nella cripta di San

Lorenzo in Doliolo a Sanseverino. Perfettamente conservate

rimangono anzi soltanto due mezze figure, di Santo Stefano e

dell’angelo simbolo evangelico, ma assumono notevole impor-

tanza per l’efifetto cromatico d’imitazione musiva, e per il

disegno corretto : la loro probabile data risale al principio

del secolo XIII ; e del secolo precedente non mancano notizie

sull’importanza del convento benedettino annesso alla chiesa.1

Il loro stile è prettamente bizantino, simile a quello importato

dai Benedettini ad Anagni e a Subiaco.

Nella chiesa di San Francesco a Mercatello esiste una ta-

vola (fig. 2) ad acuta centina, su fondo non dorato, ma di-

pinto a finto cuoio, con una cornice rilevata interrotta da

spazi concavi dove un tempo erano incastrate borchie rile-

vate in istucco. La tavola era molto offuscata, ma dopo che

il Governo italiano l’ebbe restaurata, essa è certamente di

conservazione quasi perfetta. La Madonna, con manto azzurro

e veste rossa, siede sopra un trono a fiamme nere e bianche,

d’imitazione musiva, con un cuscino rosso e un tappeto nero

e rosso. Reca nel basso la firma: BONAVENTURA MI-

[C]HAELIS - M • FE . ; nome ignoto nella storia dell’arte, ma

del quale il tempo e la scuola è possibile determinare pel-

le molte affinità stilistiche — nella forma dei volti, delle mani,

e delle pieghe — con l’opera di Margaritone d’Arezzo. Nè può

meravigliare di trovare un’opera di stile aretino in Mercatello,

chi sappia dei continui rapporti, anche odierni, dell’alta valle

del Metauro con Borgo San Sepolcio e con Città di Castello.

Il monumento pittorico del secolo XIII più importante che

sia conservato nelle Marche è indubbiamente costituito dai

freschi già nel refettorio dei frati di Sant’Agostino, oggi distac-

cati e conservati nella Pinacoteca civica di Fabriano, rappre-

sentanti il Crocefisso (fig. 3), un santo, e la scena di San-

t’Agostino che consegna la regola ai suoi frati. Il segno è così

bene squadrato, simbolicamente espressivo; la scena dei frati

è così bene disposta, che occorre giungere nella Basilica superiore di Assisi per trovare il

superamento espressivo del contorcimento del corpo del Cristo, lanciato fuori della croce da

una furiosa raffica di passione; oppure occorre tener presenti i musaici della facciata di Santa

Maria Maggiore in Roma per ritrovare una simile decorativa disposizione di figure umane. 2

L’attribuzione di questi affreschi a Bocco da Fabriano è basata sulla tradizione che sembra

non risalga al di là di Amico Ricci. 3 Purtroppo le opere firmate e datate da Bocco non esi-

stono più, e non abbiamo perciò mezzo di controllo. E tuttavia opportuno osservare che la

suddetta attribuzione sorse per raggruppare attorno al nome di un artista fabrianese, anteriore

al Nuzi, le pitture che mostravano uno stile arcaico; e che la data conosciuta relativa a Bocco,

il 1306, non molto conviene agli affreschi in parola: Bocco avrebbe dovuto essere un ritar-

datario, e, con Assisi vicina, è difficile supporre tale condizione.

Perciò, credo opportuno di avvicinare ai freschi suddetti un crocefisso, già nell’Ospedale,

Fig-. 2 — Bonaventura di Michele

Madonna col Bambino

Mercatello, San Francesco.

1 V. E. Aleandri, Nuova Guida di Sanseverino

Marche, Sanseverino, 1898, pag. 105.

2 E da ricordare che un marchigiano fu in Roma

collaboratore del Torriti, contemporaneo del Rusuti.

Nel musaico di Santa Maria Maggiore si legge : « Frater

Jacobus De Camerino Socius Magistri Operis », cioè

del Torriti. Cfr. A. Venturi, Storia, V, 174.

3 Memorie storiche delle arti e degli artisti della

Marca d’Ancona, Macerata, 1834, I, S7.