50

GIUSEPPE GASASSI

Il marmo del Museo Nazionale, figurato con una fatica d’Èrcole (fig. 17), ha un aspetto così

strano, che difficilmente si lascia confrontare con quelle opere da noi solitamente chiamate

rilievi. I corpi di Ercole e quello del cervo sono schiacciati. Nè si può dire che ciò derivi

da incapacità di ottenere il rilievo, poiché la valentia della mano vi si manifesta in altro modo.

Nei sarcofagi romani della prima metà del secolo VJ, l’abilità era molto minore ; eppure era

raggiunto il pieno risalto. In questo marmo l’appiattimento è voluto: esso ha un intento sti-

listico, di presentare, cioè, larghe superfici bianche sintetiche. Si sfugge in questo marmo di

compendiare le masse: queste anzi si scentrano e si spandono. Le membra di Ercole e quelle

del cervo si toccano in molti punti, per poi distaccarsi di nuovo: si creano così qua e là i

vani d’ombra.

Tutti questi caratteri ci richiamano allo pseudo-bassorilievo bizantino ad effetto pittorico,

quale già abbiamo riconosciuto nei pulvini di San Vitale.

Anche il marmo del Museo deve pertanto attribuirsi ad artista bizantino del secolo VI.

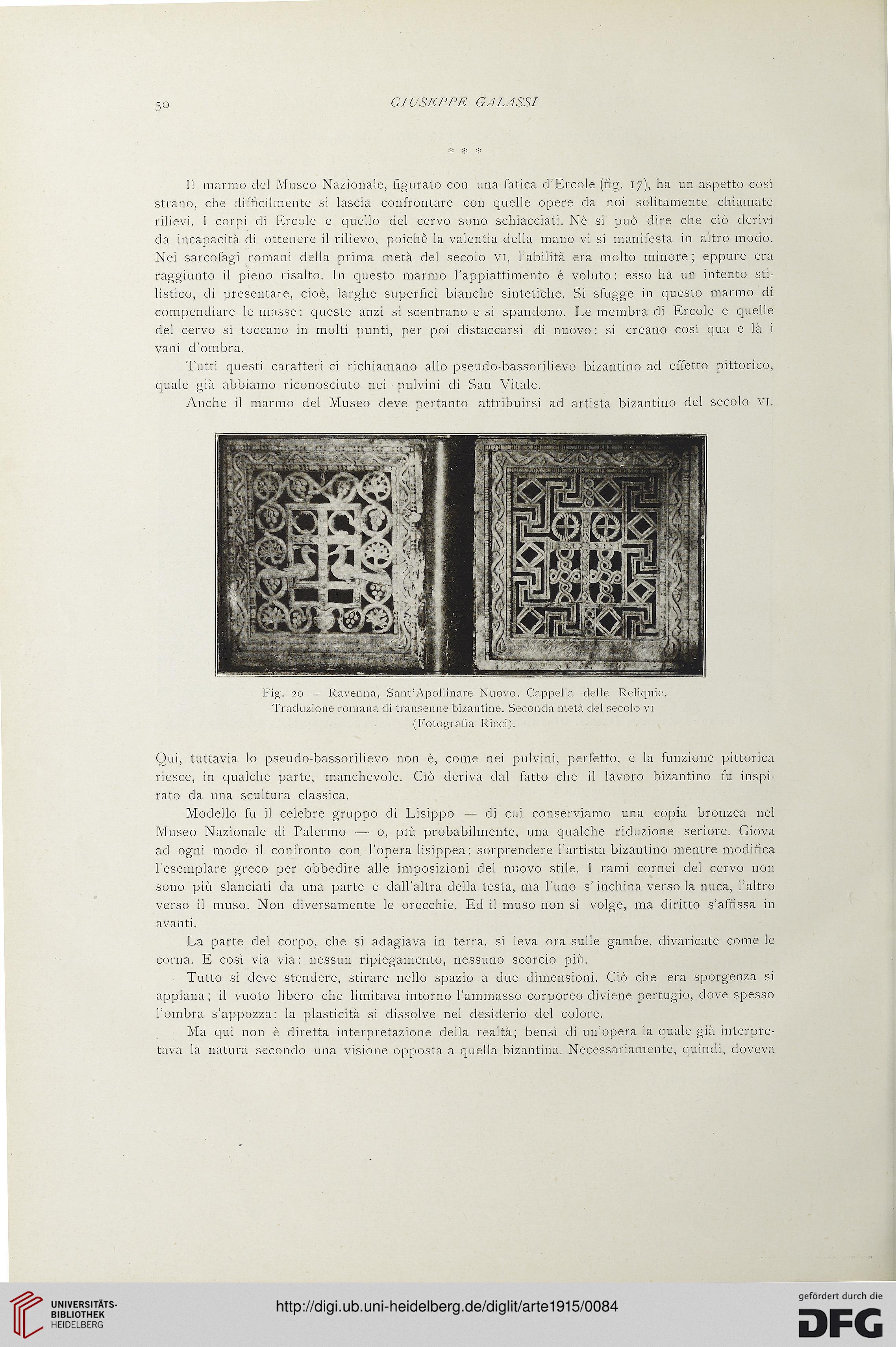

Fig. 20 — Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo. Cappella delle Reliquie.

Traduzione romana di transenne bizantine. Seconda metà del secolo vi

(Fotografia Ricci).

Qui, tuttavia lo pseudo-bassorilievo non è, come nei pulvini, perfetto, e la funzione pittorica

riesce, in qualche parte, manchevole. Ciò deriva dal fatto che il lavoro bizantino fu inspi-

rato da una scultura classica.

Modello fu il celebre gruppo di Lisippo — di cui conserviamo una copia bronzea nel

Museo Nazionale di Palermo — o, più probabilmente, una qualche riduzione seriore. Giova

ad ogni modo il confronto con l’opera lisippea : sorprendere l’artista bizantino mentre modifica

l’esemplare greco per obbedire alle imposizioni del nuovo stile. I rami cornei del cervo non

sono più slanciati da una parte e dall’altra della testa, ma l’uno s’inchina versola nuca, l’altro

verso il muso. Non diversamente le orecchie. Ed il muso non si volge, ma diritto s’affissa in

avanti.

La parte del corpo, che si adagiava in terra, si leva ora sulle gambe, divaricate come le

corna. E così via via: nessun ripiegamento, nessuno scorcio più.

Tutto si deve stendere, stirare nello spazio a due dimensioni. Ciò che era sporgenza si

appiana; il vuoto libero che limitava intorno l’ammasso corporeo diviene pertugio, dove spesso

l’ombra s’appozza: la plasticità si dissolve nel desiderio del colore.

Ma qui non è diretta interpretazione della realtà; bensì di un’opera la quale già interpre-

tava la natura secondo una visione opposta a quella bizantina. Necessariamente, quindi, doveva

GIUSEPPE GASASSI

Il marmo del Museo Nazionale, figurato con una fatica d’Èrcole (fig. 17), ha un aspetto così

strano, che difficilmente si lascia confrontare con quelle opere da noi solitamente chiamate

rilievi. I corpi di Ercole e quello del cervo sono schiacciati. Nè si può dire che ciò derivi

da incapacità di ottenere il rilievo, poiché la valentia della mano vi si manifesta in altro modo.

Nei sarcofagi romani della prima metà del secolo VJ, l’abilità era molto minore ; eppure era

raggiunto il pieno risalto. In questo marmo l’appiattimento è voluto: esso ha un intento sti-

listico, di presentare, cioè, larghe superfici bianche sintetiche. Si sfugge in questo marmo di

compendiare le masse: queste anzi si scentrano e si spandono. Le membra di Ercole e quelle

del cervo si toccano in molti punti, per poi distaccarsi di nuovo: si creano così qua e là i

vani d’ombra.

Tutti questi caratteri ci richiamano allo pseudo-bassorilievo bizantino ad effetto pittorico,

quale già abbiamo riconosciuto nei pulvini di San Vitale.

Anche il marmo del Museo deve pertanto attribuirsi ad artista bizantino del secolo VI.

Fig. 20 — Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo. Cappella delle Reliquie.

Traduzione romana di transenne bizantine. Seconda metà del secolo vi

(Fotografia Ricci).

Qui, tuttavia lo pseudo-bassorilievo non è, come nei pulvini, perfetto, e la funzione pittorica

riesce, in qualche parte, manchevole. Ciò deriva dal fatto che il lavoro bizantino fu inspi-

rato da una scultura classica.

Modello fu il celebre gruppo di Lisippo — di cui conserviamo una copia bronzea nel

Museo Nazionale di Palermo — o, più probabilmente, una qualche riduzione seriore. Giova

ad ogni modo il confronto con l’opera lisippea : sorprendere l’artista bizantino mentre modifica

l’esemplare greco per obbedire alle imposizioni del nuovo stile. I rami cornei del cervo non

sono più slanciati da una parte e dall’altra della testa, ma l’uno s’inchina versola nuca, l’altro

verso il muso. Non diversamente le orecchie. Ed il muso non si volge, ma diritto s’affissa in

avanti.

La parte del corpo, che si adagiava in terra, si leva ora sulle gambe, divaricate come le

corna. E così via via: nessun ripiegamento, nessuno scorcio più.

Tutto si deve stendere, stirare nello spazio a due dimensioni. Ciò che era sporgenza si

appiana; il vuoto libero che limitava intorno l’ammasso corporeo diviene pertugio, dove spesso

l’ombra s’appozza: la plasticità si dissolve nel desiderio del colore.

Ma qui non è diretta interpretazione della realtà; bensì di un’opera la quale già interpre-

tava la natura secondo una visione opposta a quella bizantina. Necessariamente, quindi, doveva