220

ANGELINA ROSSI

archi, e tengono tutti distesi i rottili delle loro profezie, a mo' di mercanti che misurino a

braccia le loro stoffe, la Sibilla, invece, ritratta di tre quarti, sembra volgersi alla grande scena

del giudizio, che è dipinta nella parete d’ingresso, a cui essa è la più prossima, quasi per

richiamare su di esso, con l’atto e con la terrifica scritta, l’attenzione dei fedeli appena entrati

nella basilica. Se anche la diversità della posa non sia intenzionale, ma dovuta alla necessità

di adattare la figura alla minore disponibilità dello spazio, non sarebbe meno da notare, in

tanta uniformità di atti e di sentimenti. La scritta non è distesa innanzi all’occhio dell’osser-

vatore, ma si svolge liberamente su per l’arco, trattenuta solo per uno dei capi dalla mano

della donna. La fronte non sembra avvolta nel solito drappo, ma cinta d’una specie di aureola

luminosa. Ed anche il vestito sembra tenti di secondare il volgersi della persona, per quanto

la parte inferiore di questa, per l’umidità che l’ha deturpata, meno si presti ad osservazioni

analitiche. In complesso, senza scostarsi, neppure in questa figura, dai modelli bizantini, l’artista

par che sia riuscito a darle un po’ più di movimento e di vita che non nelle altre degli archi.

Al nuovo soggetto ha cercato, se non altro, di dare atti e movenze nuove.

Ili.

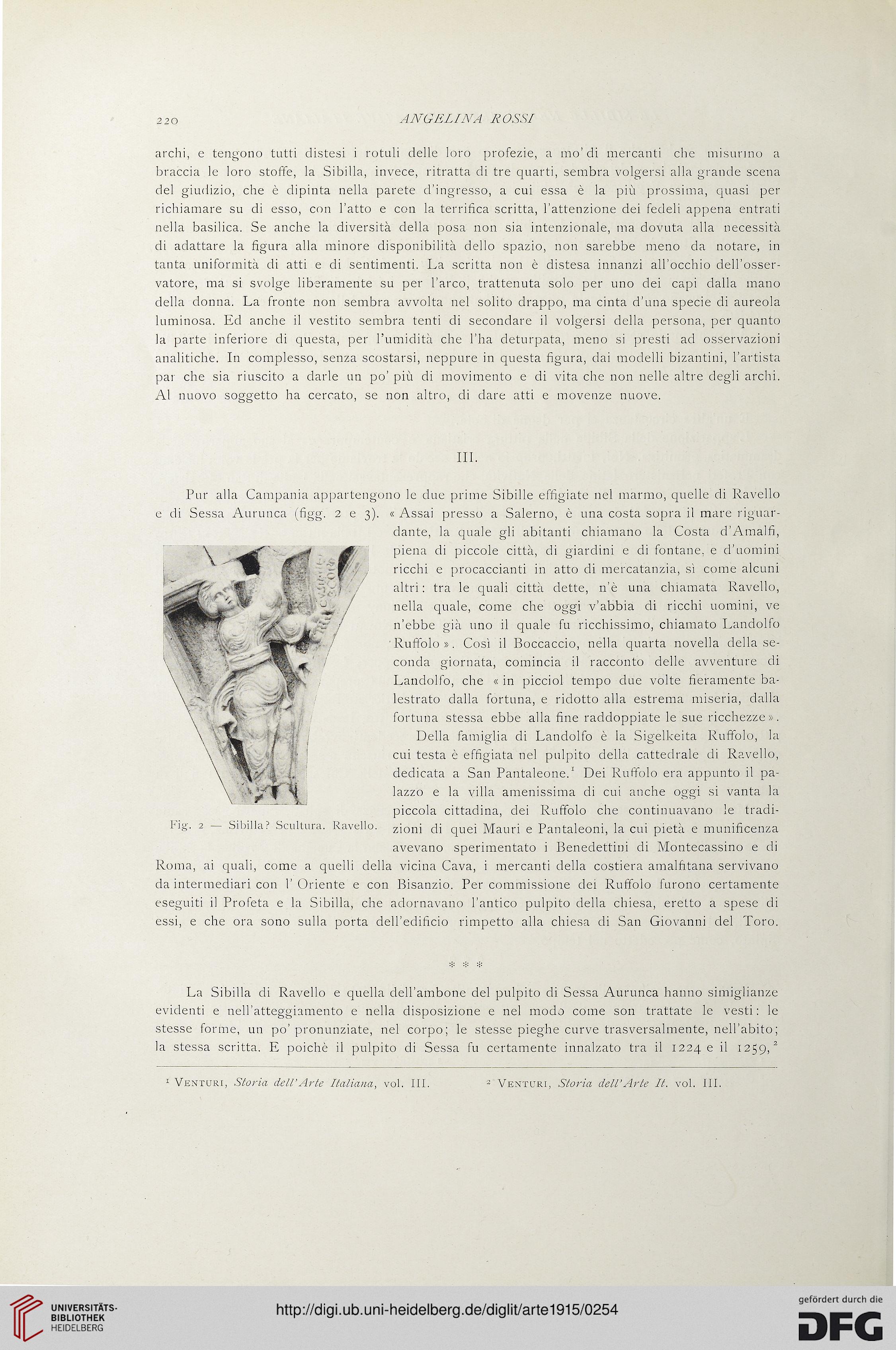

Pur alla Campania appartengono le due prime Sibille effigiate nel marmo, quelle di Lavello

e di Sessa Aurunca (figg. 2 e 3). « Assai presso a Salerno, è una costa sopra il mare riguar-

dante, la quale gli abitanti chiamano la Costa d’Amalfi,

piena di piccole città, di giardini e di fontane, e d’uomini

ricchi e procaccianti in atto di mercatanzia, sì come alcuni

altri : tra le quali città dette, n’è una chiamata Lavello,

nella quale, come che oggi v’abbia di ricchi uomini, ve

n’ebbe già uno il quale fu ricchissimo, chiamato Landolfo

Luffolo». Così il Boccaccio, nella quarta novella della se-

conda giornata, comincia il racconto delle avventure di

Landolfo, che « in picciol tempo due volte fieramente ba-

lestrato dalla fortuna, e ridotto alla estrema miseria, dalla

fortuna stessa ebbe alla fine raddoppiate le sue ricchezze».

Della famiglia di Landolfo è la Sigellceita Luffolo, la

cui testa è effigiata nel pulpito della cattedrale di Lavello,

dedicata a San Pantaleone.1 Dei Luffolo era appunto il pa-

lazzo e la villa amenissima di cui anche oggi si vanta la

piccola cittadina, dei Luffolo che continuavano le tradi-

I'ig. 2 Sibilla? Scultura. Ravello. zjonj di quei Mauri e Pantaleoni, la cui pietà e munificenza

avevano sperimentato i Benedettini di Montecassino e di

Roma, ai quali, come a quelli della vicina Cava, i mercanti della costiera amalfitana servivano

da intermediari con l’Oriente e con Bisanzio. Per commissione dei Luffolo furono certamente

eseguiti il Profeta e la Sibilla, che adornavano l’antico pulpito della chiesa, eretto a spese di

essi, e che ora sono sulla porta deH’edifìcio rimpetto alla chiesa di San Giovanni del Toro.

# # #

La Sibilla di Lavello e quella dell’ambone del pulpito di Sessa Aurunca hanno simiglianze

evidenti e nell’atteggiamento e nella disposizione e nel modo come son trattate le vesti: le

stesse forme, un po’ pronunziate, nel corpo; le stesse pieghe curve trasversalmente, nell’abito;

la stessa scritta. E poiché il pulpito di Sessa fu certamente innalzato tra il 1224 e il 1259,2

1 Venturi, Storia dell’Arte Italiana, voi. III.

2 Venturi, Storia dell’Arte It. voi. III.

ANGELINA ROSSI

archi, e tengono tutti distesi i rottili delle loro profezie, a mo' di mercanti che misurino a

braccia le loro stoffe, la Sibilla, invece, ritratta di tre quarti, sembra volgersi alla grande scena

del giudizio, che è dipinta nella parete d’ingresso, a cui essa è la più prossima, quasi per

richiamare su di esso, con l’atto e con la terrifica scritta, l’attenzione dei fedeli appena entrati

nella basilica. Se anche la diversità della posa non sia intenzionale, ma dovuta alla necessità

di adattare la figura alla minore disponibilità dello spazio, non sarebbe meno da notare, in

tanta uniformità di atti e di sentimenti. La scritta non è distesa innanzi all’occhio dell’osser-

vatore, ma si svolge liberamente su per l’arco, trattenuta solo per uno dei capi dalla mano

della donna. La fronte non sembra avvolta nel solito drappo, ma cinta d’una specie di aureola

luminosa. Ed anche il vestito sembra tenti di secondare il volgersi della persona, per quanto

la parte inferiore di questa, per l’umidità che l’ha deturpata, meno si presti ad osservazioni

analitiche. In complesso, senza scostarsi, neppure in questa figura, dai modelli bizantini, l’artista

par che sia riuscito a darle un po’ più di movimento e di vita che non nelle altre degli archi.

Al nuovo soggetto ha cercato, se non altro, di dare atti e movenze nuove.

Ili.

Pur alla Campania appartengono le due prime Sibille effigiate nel marmo, quelle di Lavello

e di Sessa Aurunca (figg. 2 e 3). « Assai presso a Salerno, è una costa sopra il mare riguar-

dante, la quale gli abitanti chiamano la Costa d’Amalfi,

piena di piccole città, di giardini e di fontane, e d’uomini

ricchi e procaccianti in atto di mercatanzia, sì come alcuni

altri : tra le quali città dette, n’è una chiamata Lavello,

nella quale, come che oggi v’abbia di ricchi uomini, ve

n’ebbe già uno il quale fu ricchissimo, chiamato Landolfo

Luffolo». Così il Boccaccio, nella quarta novella della se-

conda giornata, comincia il racconto delle avventure di

Landolfo, che « in picciol tempo due volte fieramente ba-

lestrato dalla fortuna, e ridotto alla estrema miseria, dalla

fortuna stessa ebbe alla fine raddoppiate le sue ricchezze».

Della famiglia di Landolfo è la Sigellceita Luffolo, la

cui testa è effigiata nel pulpito della cattedrale di Lavello,

dedicata a San Pantaleone.1 Dei Luffolo era appunto il pa-

lazzo e la villa amenissima di cui anche oggi si vanta la

piccola cittadina, dei Luffolo che continuavano le tradi-

I'ig. 2 Sibilla? Scultura. Ravello. zjonj di quei Mauri e Pantaleoni, la cui pietà e munificenza

avevano sperimentato i Benedettini di Montecassino e di

Roma, ai quali, come a quelli della vicina Cava, i mercanti della costiera amalfitana servivano

da intermediari con l’Oriente e con Bisanzio. Per commissione dei Luffolo furono certamente

eseguiti il Profeta e la Sibilla, che adornavano l’antico pulpito della chiesa, eretto a spese di

essi, e che ora sono sulla porta deH’edifìcio rimpetto alla chiesa di San Giovanni del Toro.

# # #

La Sibilla di Lavello e quella dell’ambone del pulpito di Sessa Aurunca hanno simiglianze

evidenti e nell’atteggiamento e nella disposizione e nel modo come son trattate le vesti: le

stesse forme, un po’ pronunziate, nel corpo; le stesse pieghe curve trasversalmente, nell’abito;

la stessa scritta. E poiché il pulpito di Sessa fu certamente innalzato tra il 1224 e il 1259,2

1 Venturi, Storia dell’Arte Italiana, voi. III.

2 Venturi, Storia dell’Arte It. voi. III.