LE SIBILLE NELLE ARTI FIGURATIVE ITALIANE

2 2 I

ne segue che di quell’epoca siano anche le due statuine di Ravello. Era il tempo d’un nuovo

ricorso del Sibillismo, nell’Italia meridionale soprattutto, sotto l’influsso delle idee dell’abate

di Fiore, di quel calabrese abate Gioacchino, che Dante mette in Paradiso insieme con Bona-

ventura e con i primi scalzi poverelli,

predicanti, che assai più credito gode-

vano degli umili autori di misteri e di visioni, quasi ad indicare col Profeta la doppia sorgente

dell’eloquenza che fulminava il nuovo Anticristo, il secondo Federigo, il figlio della monaca

vecchia. E nel tempo stesso comparisce il nuovo liber Sibyllae, la raccolta di pretesi oracoli

della Sibilla Eritrea, falsamente attribuita al venerabile Beda e a cui forse allude il famoso

verso del Dies irae\

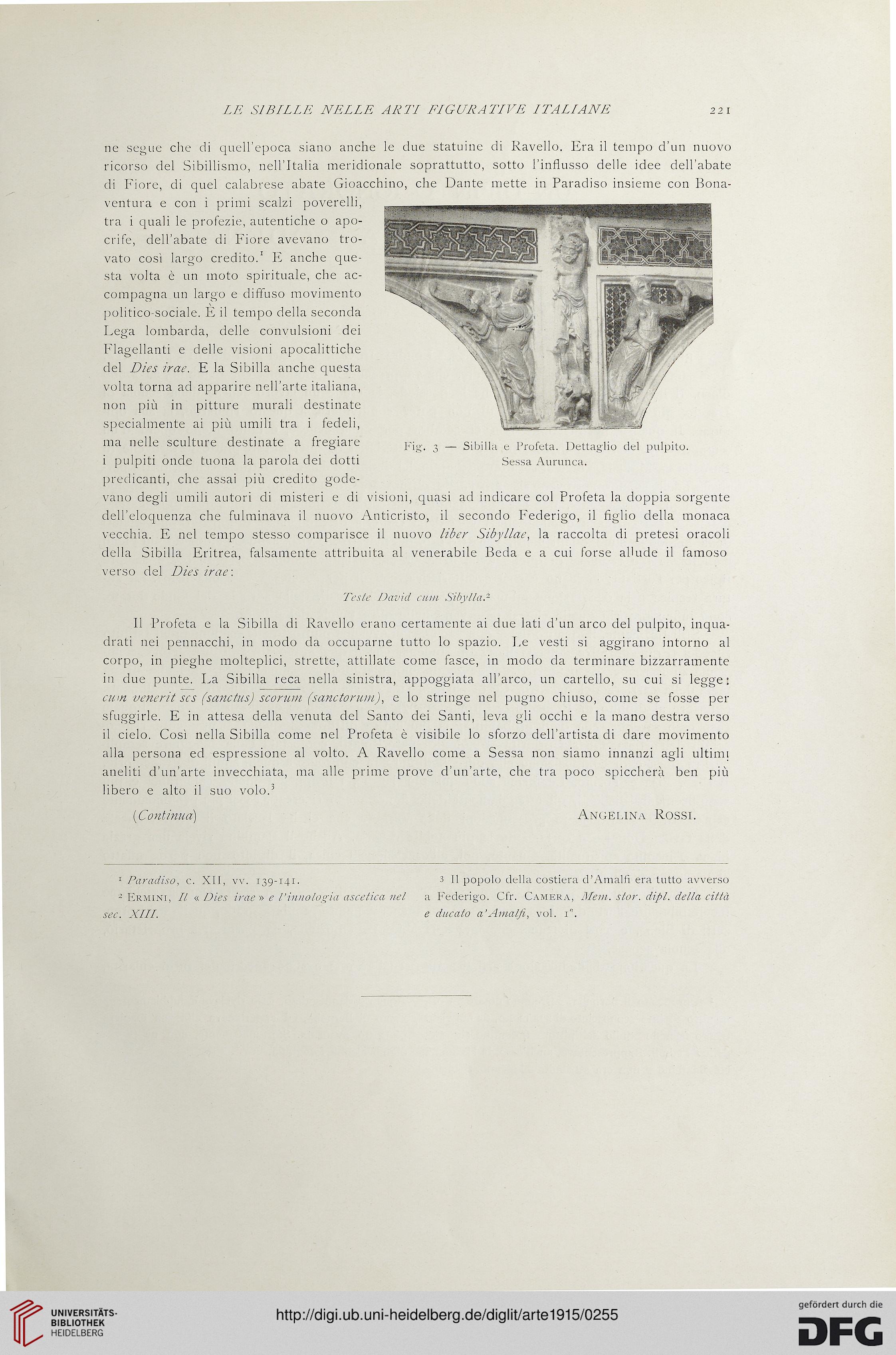

Il Profeta e la Sibilla di Ravello erano certamente ai due lati d’un arco del pulpito, inqua-

drati nei pennacchi, in modo da occuparne tutto lo spazio. Le vesti si aggirano intorno al

corpo, in pieghe molteplici, strette, attillate come fasce, in modo da terminare bizzarramente

in due punte. Ea Sibilla reca nella sinistra, appoggiata all’arco, un cartello, su cui si legge:

cum venerit scs (sanctus) scorum (sanctorum), e lo stringe nel pugno chiuso, come se fosse per

sfuggirle. E in attesa della venuta del Santo dei Santi, leva gii occhi e la mano destra verso

il cielo. Così nella Sibilla come nel Profeta è visibile lo sforzo dell’artista di dare movimento

alla persona ed espressione al volto. A Ravello come a Sessa non siamo innanzi agli ultimi

aneliti d’un’arte invecchiata, ma alle prime prove d’un’arte, che tra poco spiccherà ben più

libero e alto il suo volo.3

(Continua) Angelina ROSSI.

1 Paradiso, c. XII, vv. 139-141. 3 II popolo della costiera d’Amalfi era tutto avverso

2 Ermini, Il « Dies irae » e l’innologià ascetica nel a Federigo. Cfr. Camera, Meni. stor. dipi, della città

sec. XIII. e ducato a’Amalfi, voi. i°.

tra i quali le profezie, autentiche o apo-

crife, dell’abate di Fiore avevano tro-

vato così largo credito.1 E anche que-

sta volta è un moto spirituale, che ac-

compagna un largo e diffuso movimento

politico-sociale. E il tempo della seconda

Lega lombarda, delle convulsioni dei

Flagellanti e delle visioni apocalittiche

del Dies irae. E la Sibilla anche questa

volta torna ad apparire nell’arte italiana,

non più in pitture murali destinate

specialmente ai più umili tra i fedeli,

ma nelle sculture destinate a fregiare

i pulpiti onde tuona la parola dei dotti

Fig'. 3 — Sibilla e Profeta. Dettaglio del pulpito.

Sessa Aurunca.

Teste David cum Sibylla.2

2 2 I

ne segue che di quell’epoca siano anche le due statuine di Ravello. Era il tempo d’un nuovo

ricorso del Sibillismo, nell’Italia meridionale soprattutto, sotto l’influsso delle idee dell’abate

di Fiore, di quel calabrese abate Gioacchino, che Dante mette in Paradiso insieme con Bona-

ventura e con i primi scalzi poverelli,

predicanti, che assai più credito gode-

vano degli umili autori di misteri e di visioni, quasi ad indicare col Profeta la doppia sorgente

dell’eloquenza che fulminava il nuovo Anticristo, il secondo Federigo, il figlio della monaca

vecchia. E nel tempo stesso comparisce il nuovo liber Sibyllae, la raccolta di pretesi oracoli

della Sibilla Eritrea, falsamente attribuita al venerabile Beda e a cui forse allude il famoso

verso del Dies irae\

Il Profeta e la Sibilla di Ravello erano certamente ai due lati d’un arco del pulpito, inqua-

drati nei pennacchi, in modo da occuparne tutto lo spazio. Le vesti si aggirano intorno al

corpo, in pieghe molteplici, strette, attillate come fasce, in modo da terminare bizzarramente

in due punte. Ea Sibilla reca nella sinistra, appoggiata all’arco, un cartello, su cui si legge:

cum venerit scs (sanctus) scorum (sanctorum), e lo stringe nel pugno chiuso, come se fosse per

sfuggirle. E in attesa della venuta del Santo dei Santi, leva gii occhi e la mano destra verso

il cielo. Così nella Sibilla come nel Profeta è visibile lo sforzo dell’artista di dare movimento

alla persona ed espressione al volto. A Ravello come a Sessa non siamo innanzi agli ultimi

aneliti d’un’arte invecchiata, ma alle prime prove d’un’arte, che tra poco spiccherà ben più

libero e alto il suo volo.3

(Continua) Angelina ROSSI.

1 Paradiso, c. XII, vv. 139-141. 3 II popolo della costiera d’Amalfi era tutto avverso

2 Ermini, Il « Dies irae » e l’innologià ascetica nel a Federigo. Cfr. Camera, Meni. stor. dipi, della città

sec. XIII. e ducato a’Amalfi, voi. i°.

tra i quali le profezie, autentiche o apo-

crife, dell’abate di Fiore avevano tro-

vato così largo credito.1 E anche que-

sta volta è un moto spirituale, che ac-

compagna un largo e diffuso movimento

politico-sociale. E il tempo della seconda

Lega lombarda, delle convulsioni dei

Flagellanti e delle visioni apocalittiche

del Dies irae. E la Sibilla anche questa

volta torna ad apparire nell’arte italiana,

non più in pitture murali destinate

specialmente ai più umili tra i fedeli,

ma nelle sculture destinate a fregiare

i pulpiti onde tuona la parola dei dotti

Fig'. 3 — Sibilla e Profeta. Dettaglio del pulpito.

Sessa Aurunca.

Teste David cum Sibylla.2