324

GIUSEPPE GAZASSI

III.

Gli statuari dell’antico impero si preoccupavano generalmente della sola resa for-

ma®, esaltando nell’aspetto marmoreo la sola funzione di netto limite di spazio. Quel-

l’aspetto, certo, era colore; ma le particolari variazioni che vi si cercavano erano quelle

particolari con le quali è organizzata l’associazione di forma: variazioni chiaroscurali

oppure, come le venature dei marmi, richiami alla compagine costitutiva dalla materia.

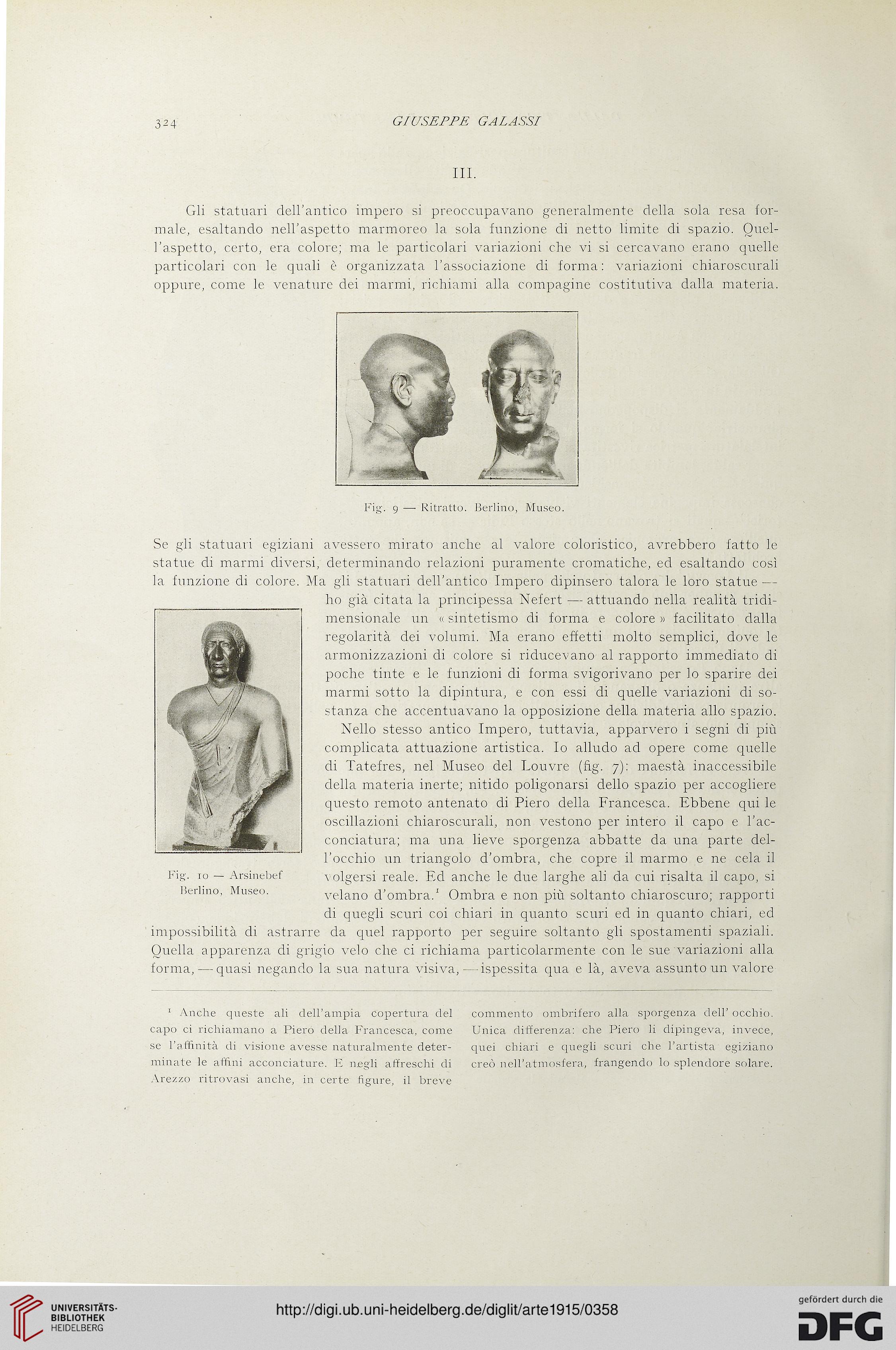

Fig\ 9 — Ritratto. Berlino, Museo.

Se gli statuari egiziani avessero mirato anche al valore coloristico, avrebbero fatto le

statue di marmi diversi, determinando relazioni puramente cromatiche, ed esaltando così

la funzione di colore. Ma gli statuari dell’antico Impero dipinsero talora le loro statue —

ho già citata la principessa Nefert — attuando nella realità tridi-

mensionale un « sintetismo di forma e colore » facilitato dalla

regolarità dei volumi. Ma erano effetti molto semplici, dove le

armonizzazioni di colore si riducevano al rapporto immediato di

poche tinte e le funzioni di forma svigorivano per lo sparire dei

marmi sotto la dipintura, e con essi di quelle variazioni di so-

stanza che accentuavano la opposizione della materia allo spazio.

Nello stesso antico Impero, tuttavia, apparvero i segni di più

complicata attuazione artistica. Io alludo ad opere come quelle

di Tatefres, nel Museo del Louvre (fig. 7): maestà inaccessibile

della materia inerte; nitido poligonali dello spazio per accogliere

questo remoto antenato di Piero della Francesca. Ebbene qui le

oscillazioni chiaroscurali, non vestono per intero il capo e l’ac-

conciatura; ma una lieve sporgenza abbatte da una parte del-

l’occhio un triangolo d’ombra, che copre il marmo e ne cela il

volgersi reale. Ed anche le due larghe ali da cui risalta il capo, si

velano d’ombra.1 Ombra e non più soltanto chiaroscuro; rapporti

di quegli scuri coi chiari in quanto scuri ed in quanto chiari, ed

impossibilità di astrarre da quel rapporto per seguire soltanto gli spostamenti spaziali.

Quella apparenza di grigio velo che ci richiama particolarmente con le sue variazioni alla

forma, — quasi negando la sua natura visiva, —ispessita qua e là, aveva assunto un valore

1 Anche queste ali dell’ampia copertura del

capo ci richiamano a Piero della Francesca, come

se raffilità di visione avesse naturalmente deter-

minate le affini acconciature. E negli affreschi di

Arezzo ritrovasi anche, in certe figure, il breve

commento ombrifero alla sporgenza dell’ occhio.

Unica differenza: che Piero li dipingeva, invece,

quei chiari e quegli scuri che l’artista egiziano

creò nell’atmosfera, frangendo lo splendore solare.

GIUSEPPE GAZASSI

III.

Gli statuari dell’antico impero si preoccupavano generalmente della sola resa for-

ma®, esaltando nell’aspetto marmoreo la sola funzione di netto limite di spazio. Quel-

l’aspetto, certo, era colore; ma le particolari variazioni che vi si cercavano erano quelle

particolari con le quali è organizzata l’associazione di forma: variazioni chiaroscurali

oppure, come le venature dei marmi, richiami alla compagine costitutiva dalla materia.

Fig\ 9 — Ritratto. Berlino, Museo.

Se gli statuari egiziani avessero mirato anche al valore coloristico, avrebbero fatto le

statue di marmi diversi, determinando relazioni puramente cromatiche, ed esaltando così

la funzione di colore. Ma gli statuari dell’antico Impero dipinsero talora le loro statue —

ho già citata la principessa Nefert — attuando nella realità tridi-

mensionale un « sintetismo di forma e colore » facilitato dalla

regolarità dei volumi. Ma erano effetti molto semplici, dove le

armonizzazioni di colore si riducevano al rapporto immediato di

poche tinte e le funzioni di forma svigorivano per lo sparire dei

marmi sotto la dipintura, e con essi di quelle variazioni di so-

stanza che accentuavano la opposizione della materia allo spazio.

Nello stesso antico Impero, tuttavia, apparvero i segni di più

complicata attuazione artistica. Io alludo ad opere come quelle

di Tatefres, nel Museo del Louvre (fig. 7): maestà inaccessibile

della materia inerte; nitido poligonali dello spazio per accogliere

questo remoto antenato di Piero della Francesca. Ebbene qui le

oscillazioni chiaroscurali, non vestono per intero il capo e l’ac-

conciatura; ma una lieve sporgenza abbatte da una parte del-

l’occhio un triangolo d’ombra, che copre il marmo e ne cela il

volgersi reale. Ed anche le due larghe ali da cui risalta il capo, si

velano d’ombra.1 Ombra e non più soltanto chiaroscuro; rapporti

di quegli scuri coi chiari in quanto scuri ed in quanto chiari, ed

impossibilità di astrarre da quel rapporto per seguire soltanto gli spostamenti spaziali.

Quella apparenza di grigio velo che ci richiama particolarmente con le sue variazioni alla

forma, — quasi negando la sua natura visiva, —ispessita qua e là, aveva assunto un valore

1 Anche queste ali dell’ampia copertura del

capo ci richiamano a Piero della Francesca, come

se raffilità di visione avesse naturalmente deter-

minate le affini acconciature. E negli affreschi di

Arezzo ritrovasi anche, in certe figure, il breve

commento ombrifero alla sporgenza dell’ occhio.

Unica differenza: che Piero li dipingeva, invece,

quei chiari e quegli scuri che l’artista egiziano

creò nell’atmosfera, frangendo lo splendore solare.