DALL'ANTICO EGITTO AI BASSI TEMPI

la regolarità generica, col raccogliersi dei capelli entro un confine

preciso, senza rientranze e senza emersioni. Nonostante tali

complicazioni, il Massimino ritrova una semplicità generale -

che lo ravvicina ad opere egiziane più antiche — nei piani larghi

e nettamente individuati dal ritaglio a figure metriche. 1

La semplificazione dei piani e la riduzione assiale della

forma appaiono continuate, secondo una evoluzione graduale,

nella statua di Valentiniano I, a Barletta (fig. 16-17). qui

la vasta specchiera, dove bilanciavansi ombre e luci, è sparita.

Certo, nel volto in ispecie, la lucidità vanita dal bronzo, -— che

si è granito col tempo alla superficie — molto deve aver tolto

alla scomposizione solare; ma il rientrare degli angoli spartiiuce

mostra che quella scomposizione assai era stata ridotta. La figura

— vulnerata da molti restauri — non possiede più rigorosa omo-

geneità di regolarizzazione; vi si lista, tuttavia, in scalinate

concentriche di pieghe, il manto rivolto ed in più ampi gradini

paralleli la vesticciuola sospesa alle borchie della corazzale vi

si forma con la palma e le dita della mano una cavità globare

per contenere la sfera. I capelli, come fili di ferro torniti, si ripiegano tutti ad un modo

sulla fronte, sì che si crea una massa anulare intercisa dalla scatola cranica nella fronte

e nelle tempie. Nel diadema, cinto senza pressione attorno ai capelli, ingemmato da due

collane di globetti, s’erge mediana una specie di lingua, come un uraeus. Col venir meno

della frazione dei piani d’ombra-luce, ritorna la predilezione per la perfezione della sfera,

indicata pure da due perle, appese per due fili al diadema.

Si prepara così un altro diadema, anche più regolare, anche più seminato di globi:

quello dell’Arianna capitolina. La semplificazione in quest’opera è portata al massimo

grado. Della frazione dei piani d’ombra-luce non è più

nemmeno il ricordo; e la materia, spoglia di ogni sopra-

creazione visiva, incide direttamente nello spazio il suo vo-

lume regolare. Si è ritornati così alla intuizione puramente

formale delle opere egiziane antiche. L’Arianna capitolina

e la Teodora di Milano riprendono un aspetto simile a

quello degli antichi Faraoni; e nelle stesse acconciature

rinnovano le grandi architetture dei copricapi egiziani.

Nei primi tentativi di volumismo spartiluce la confi-

gurazione generale delle opere era ancora quella imposta

da una intuizione volumetrica pura. Ma la costruzione a

piani chiaroscuri doveva naturalmente trovare un carat-

tere dispositivo diverso nelle opere rinnovate. Si avverte

infatti tale modificazione progressiva nel Medio Impero e

nei periodi saitico e tolemaico : e le teste si allungano e

si squadrano. Complicato l’aspetto del volto, si liberò dalle

pesanti acconciature; e le armonizzazioni più ricche si esau-

rirono nella perfezione definita della cornice di una testa.

Nei ritratti di tempo romano questa cornice sponta-

neamente assunse — per la limitazione a piani — un’ap-

parenza poligonata o rettangolare : come nello Scipione Rospigliosi, come specialmente

nel ritratto in basalto nero del Museo del Cairo. Sparita con la scomposizione della luce

1 Sul Massimino di Monaco cfr. Furtwàngler, rium in Miinchen (in Mùnchner Jahrbuch (lev hit-

Bvonzeknpl des Kaisers Maximinus, in K. Antiqua- dend,en Kunst, 1907).

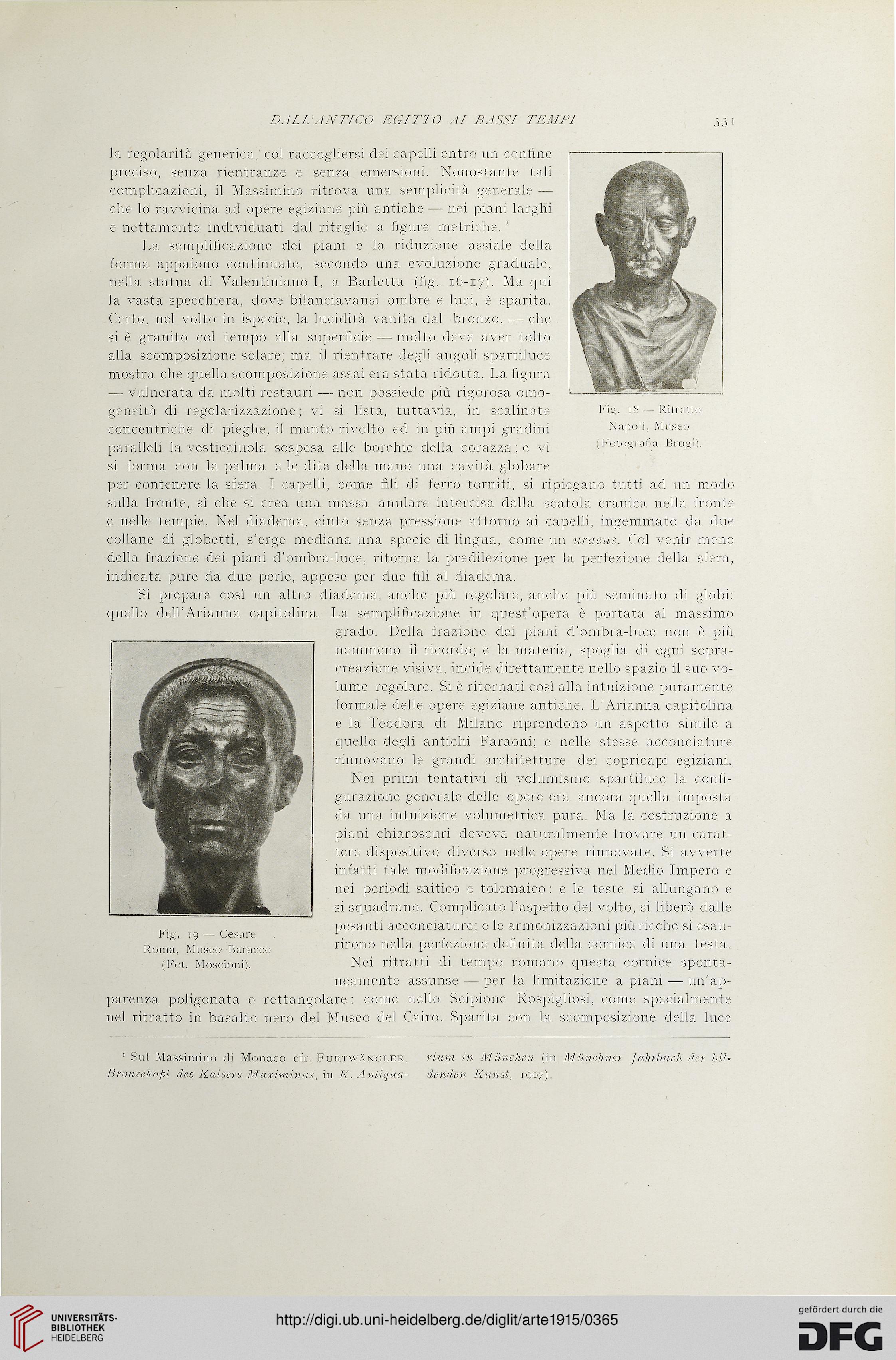

Fig. 19 — Cesare

Roma, Museo1 Baracelo

(Fot. Moscioni).

Fig. 18 — Ritratto

Napoli, Museo

(Fotografia Brogli.

la regolarità generica, col raccogliersi dei capelli entro un confine

preciso, senza rientranze e senza emersioni. Nonostante tali

complicazioni, il Massimino ritrova una semplicità generale -

che lo ravvicina ad opere egiziane più antiche — nei piani larghi

e nettamente individuati dal ritaglio a figure metriche. 1

La semplificazione dei piani e la riduzione assiale della

forma appaiono continuate, secondo una evoluzione graduale,

nella statua di Valentiniano I, a Barletta (fig. 16-17). qui

la vasta specchiera, dove bilanciavansi ombre e luci, è sparita.

Certo, nel volto in ispecie, la lucidità vanita dal bronzo, -— che

si è granito col tempo alla superficie — molto deve aver tolto

alla scomposizione solare; ma il rientrare degli angoli spartiiuce

mostra che quella scomposizione assai era stata ridotta. La figura

— vulnerata da molti restauri — non possiede più rigorosa omo-

geneità di regolarizzazione; vi si lista, tuttavia, in scalinate

concentriche di pieghe, il manto rivolto ed in più ampi gradini

paralleli la vesticciuola sospesa alle borchie della corazzale vi

si forma con la palma e le dita della mano una cavità globare

per contenere la sfera. I capelli, come fili di ferro torniti, si ripiegano tutti ad un modo

sulla fronte, sì che si crea una massa anulare intercisa dalla scatola cranica nella fronte

e nelle tempie. Nel diadema, cinto senza pressione attorno ai capelli, ingemmato da due

collane di globetti, s’erge mediana una specie di lingua, come un uraeus. Col venir meno

della frazione dei piani d’ombra-luce, ritorna la predilezione per la perfezione della sfera,

indicata pure da due perle, appese per due fili al diadema.

Si prepara così un altro diadema, anche più regolare, anche più seminato di globi:

quello dell’Arianna capitolina. La semplificazione in quest’opera è portata al massimo

grado. Della frazione dei piani d’ombra-luce non è più

nemmeno il ricordo; e la materia, spoglia di ogni sopra-

creazione visiva, incide direttamente nello spazio il suo vo-

lume regolare. Si è ritornati così alla intuizione puramente

formale delle opere egiziane antiche. L’Arianna capitolina

e la Teodora di Milano riprendono un aspetto simile a

quello degli antichi Faraoni; e nelle stesse acconciature

rinnovano le grandi architetture dei copricapi egiziani.

Nei primi tentativi di volumismo spartiluce la confi-

gurazione generale delle opere era ancora quella imposta

da una intuizione volumetrica pura. Ma la costruzione a

piani chiaroscuri doveva naturalmente trovare un carat-

tere dispositivo diverso nelle opere rinnovate. Si avverte

infatti tale modificazione progressiva nel Medio Impero e

nei periodi saitico e tolemaico : e le teste si allungano e

si squadrano. Complicato l’aspetto del volto, si liberò dalle

pesanti acconciature; e le armonizzazioni più ricche si esau-

rirono nella perfezione definita della cornice di una testa.

Nei ritratti di tempo romano questa cornice sponta-

neamente assunse — per la limitazione a piani — un’ap-

parenza poligonata o rettangolare : come nello Scipione Rospigliosi, come specialmente

nel ritratto in basalto nero del Museo del Cairo. Sparita con la scomposizione della luce

1 Sul Massimino di Monaco cfr. Furtwàngler, rium in Miinchen (in Mùnchner Jahrbuch (lev hit-

Bvonzeknpl des Kaisers Maximinus, in K. Antiqua- dend,en Kunst, 1907).

Fig. 19 — Cesare

Roma, Museo1 Baracelo

(Fot. Moscioni).

Fig. 18 — Ritratto

Napoli, Museo

(Fotografia Brogli.