DALL'ANTICO EGITTO AI BASSI TEMPI

333

figure metriche semplici, avessero un’armonia nuova, ri-

spondente alla intuizione più complessa: trovassero, cioè,

quelle statue la spontaneità eli sfaccettamenti superficiali

in una composizione rinnovata. Ma come mai i veri

creatori, si può chiedere, non compirono anche questo

rivolgimento, ed effigiarono, in genere, il solo busto o la

sola testa? Si può rispondere che le opere di quei creatori,

conchiuse nella loro cornice quadrangolare, erano già

un’armonizzazione definita e perfetta, erano già una com-

posizione compiuta. Aggiungere a quei busti l’intero corpo

— fosse pure spontaneamente sfaccettato—era, dunque,

aggiungere composizione a composizione. I veri artisti,

perciò, crearono entro quei certi limiti ch’essi medesimi

si erano posti ; gli altri — gl’imitatori — per fare di più,

caddero generalmente nelle più miserevoli contraddizioni

figurative.1

Vi è naturalmente qualche eccezione, qualche opera

che, se non raggiunge l’assolutezza artistica, rivela tut-

tavia gli sforzi per ottenerla. Una eccezione appare la

tarda statua funeraria seduta del Museo di Alessandria di Egitto,2 nella quale si manifesta,

per tutta la superficie corporea, una tendenza rinnovatrice. Ma — di là dei piani di ombra

e luce — nascosta dalla diffusa lucidità, s’intravede ancora uno schema di linea sinuosa.

Il prete Horus del Museo del Cairo è, invece, al confronto una riduzione volgare.

In quasi tutti i ritratti romani del tempo della Repubblica, esempio uno della glip-

toteca Ny-Carlsberg, a Kopenhagen, 3 è riflessa la gioia di un ampio volume regolare,

nello staglio preciso del cranio glabro, posteriormente allungato secondo la caratteristica

maniera saitica e tolemaica. Nel Sacerdote di Iside del Museo Nazionale di Napoli (fig.18)

si poligona il volume craniale, non interrotto nel suo confine deciso dal minutissimo poin-

tillé dei capelli; ma il giuoco dei bianchi e neri non riesce ad organizzare una composizione

dicromatica con relazioni determinate e neppure, quindi, una limitazione nitida a piani.

Ferreo nella sua immobilità assiale, è il Cesare in basalto del Museo Baracco a Roma

(fìg. 19); ma non abbastanza ricco di frazioni, non abbastanza complesso di rapporti.

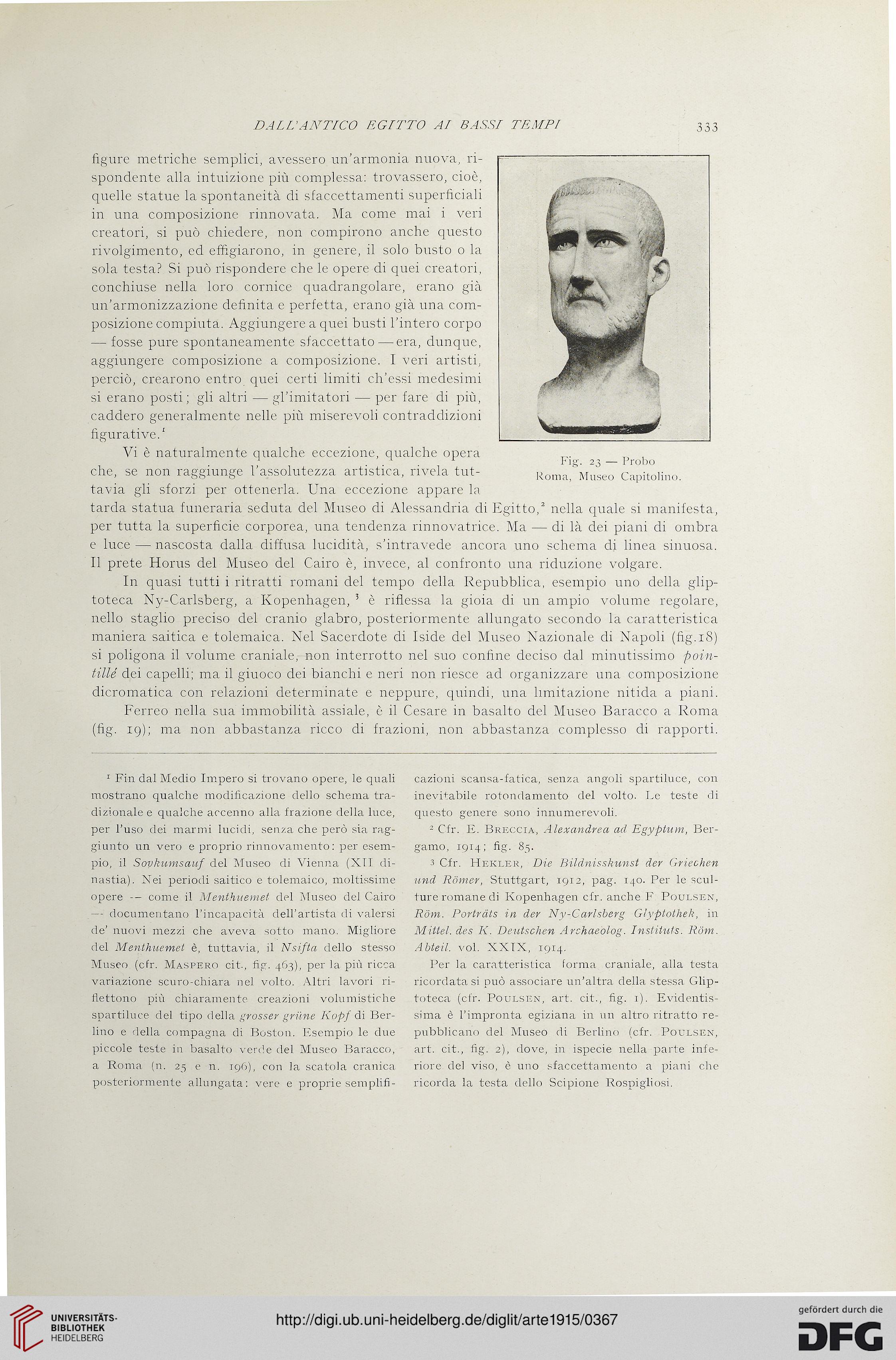

fig. 23 — Probo

Roma, Museo Capitolino.

1 Fin dal Medio Impero si trovano opere, le quali

mostrano qualche modificazione dello schema tra-

dizionale e qualche accenno alla frazione della luce,

per l’uso dei marmi lucidi, senza che però sia rag-

giunto un vero e proprio rinnovamento: per esem-

pio, il Sovkumsauf del Museo di Vienna (XII di-

nastia). Nei periodi saitico e tolemaico, moltissime

opere — come il Menthuemet del Museo del Cairo

-- documentano l’incapacità dell’artista di valersi

de’ nuovi mezzi che aveva sotto mano. Migliore

del Menthuemet è, tuttavia, il Nsifta dello stesso

Museo (cfr. Maspero cit., fig. 463), per la più ricca

variazione scuro-chiara nel volto. Altri lavori ri-

flettono più chiaramente creazioni volumistiche

spartiluce del tipo della grosser griine Kopf di Ber-

lino e della compagna di Boston. Esempio le due

piccole teste in basalto verde del Museo Baracco,

a Roma (n. 25 e n. 196), con la scatola cranica

posteriormente allungata: vere e proprie semplifi-

cazioni scansa-fatica, senza angoli spartiluce, con

inevitabile rotondamento del volto. Le teste di

questo genere sono innumerevoli.

2 Cfr. E. Breccia, Alexandrea ad Egyptum, Ber-

gamo, 1914; fig. 85.

3 Cfr. Hekler, Die Bildnisskunst der Griechen

und Ròmer, Stuttgart, 1912, pag. 140. Per le scul-

ture Rimane di Kopenhagen cfr. anche E Poulsen,

Ròm. Portràts in der Ny-Carlsberg Glyptothek, in

Mittel. des K. Deutschen Archaeòlog. Instìiuts. Ròm.

Abteìl. voi. XXIX, 1914.

Per la caratteristica forma craniale, alla testa

ricordata si può associare un’altra della stessa Glip-

toteca (cfr. Poulsen, art. cit., fig. 1). Evidentis-

sima è l’impronta egiziana in un altro ritratto re-

pubblicano del Museo di Berlino (cfr. Poulsen,

art. cit., fig. 2), dove, in ispecie nella parte infe-

riore del viso, è uno sfaccetta mento a piani che

ricorda la testa dello Scipione Rospigliosi.

333

figure metriche semplici, avessero un’armonia nuova, ri-

spondente alla intuizione più complessa: trovassero, cioè,

quelle statue la spontaneità eli sfaccettamenti superficiali

in una composizione rinnovata. Ma come mai i veri

creatori, si può chiedere, non compirono anche questo

rivolgimento, ed effigiarono, in genere, il solo busto o la

sola testa? Si può rispondere che le opere di quei creatori,

conchiuse nella loro cornice quadrangolare, erano già

un’armonizzazione definita e perfetta, erano già una com-

posizione compiuta. Aggiungere a quei busti l’intero corpo

— fosse pure spontaneamente sfaccettato—era, dunque,

aggiungere composizione a composizione. I veri artisti,

perciò, crearono entro quei certi limiti ch’essi medesimi

si erano posti ; gli altri — gl’imitatori — per fare di più,

caddero generalmente nelle più miserevoli contraddizioni

figurative.1

Vi è naturalmente qualche eccezione, qualche opera

che, se non raggiunge l’assolutezza artistica, rivela tut-

tavia gli sforzi per ottenerla. Una eccezione appare la

tarda statua funeraria seduta del Museo di Alessandria di Egitto,2 nella quale si manifesta,

per tutta la superficie corporea, una tendenza rinnovatrice. Ma — di là dei piani di ombra

e luce — nascosta dalla diffusa lucidità, s’intravede ancora uno schema di linea sinuosa.

Il prete Horus del Museo del Cairo è, invece, al confronto una riduzione volgare.

In quasi tutti i ritratti romani del tempo della Repubblica, esempio uno della glip-

toteca Ny-Carlsberg, a Kopenhagen, 3 è riflessa la gioia di un ampio volume regolare,

nello staglio preciso del cranio glabro, posteriormente allungato secondo la caratteristica

maniera saitica e tolemaica. Nel Sacerdote di Iside del Museo Nazionale di Napoli (fig.18)

si poligona il volume craniale, non interrotto nel suo confine deciso dal minutissimo poin-

tillé dei capelli; ma il giuoco dei bianchi e neri non riesce ad organizzare una composizione

dicromatica con relazioni determinate e neppure, quindi, una limitazione nitida a piani.

Ferreo nella sua immobilità assiale, è il Cesare in basalto del Museo Baracco a Roma

(fìg. 19); ma non abbastanza ricco di frazioni, non abbastanza complesso di rapporti.

fig. 23 — Probo

Roma, Museo Capitolino.

1 Fin dal Medio Impero si trovano opere, le quali

mostrano qualche modificazione dello schema tra-

dizionale e qualche accenno alla frazione della luce,

per l’uso dei marmi lucidi, senza che però sia rag-

giunto un vero e proprio rinnovamento: per esem-

pio, il Sovkumsauf del Museo di Vienna (XII di-

nastia). Nei periodi saitico e tolemaico, moltissime

opere — come il Menthuemet del Museo del Cairo

-- documentano l’incapacità dell’artista di valersi

de’ nuovi mezzi che aveva sotto mano. Migliore

del Menthuemet è, tuttavia, il Nsifta dello stesso

Museo (cfr. Maspero cit., fig. 463), per la più ricca

variazione scuro-chiara nel volto. Altri lavori ri-

flettono più chiaramente creazioni volumistiche

spartiluce del tipo della grosser griine Kopf di Ber-

lino e della compagna di Boston. Esempio le due

piccole teste in basalto verde del Museo Baracco,

a Roma (n. 25 e n. 196), con la scatola cranica

posteriormente allungata: vere e proprie semplifi-

cazioni scansa-fatica, senza angoli spartiluce, con

inevitabile rotondamento del volto. Le teste di

questo genere sono innumerevoli.

2 Cfr. E. Breccia, Alexandrea ad Egyptum, Ber-

gamo, 1914; fig. 85.

3 Cfr. Hekler, Die Bildnisskunst der Griechen

und Ròmer, Stuttgart, 1912, pag. 140. Per le scul-

ture Rimane di Kopenhagen cfr. anche E Poulsen,

Ròm. Portràts in der Ny-Carlsberg Glyptothek, in

Mittel. des K. Deutschen Archaeòlog. Instìiuts. Ròm.

Abteìl. voi. XXIX, 1914.

Per la caratteristica forma craniale, alla testa

ricordata si può associare un’altra della stessa Glip-

toteca (cfr. Poulsen, art. cit., fig. 1). Evidentis-

sima è l’impronta egiziana in un altro ritratto re-

pubblicano del Museo di Berlino (cfr. Poulsen,

art. cit., fig. 2), dove, in ispecie nella parte infe-

riore del viso, è uno sfaccetta mento a piani che

ricorda la testa dello Scipione Rospigliosi.