340

GIUSEPPE GASASSI

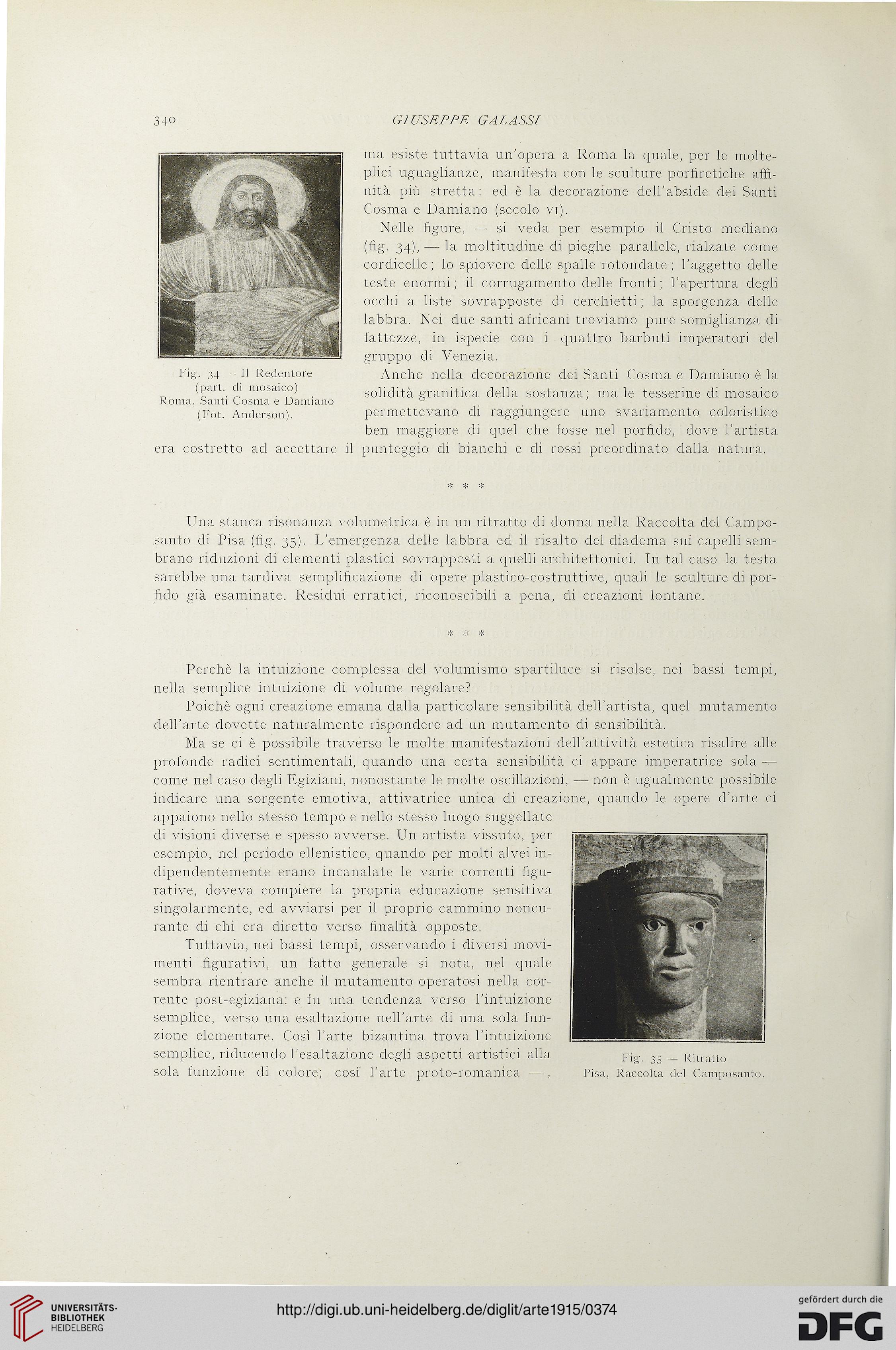

Fig. 34 11 Redentore

(part. di mosaico)

Roma, Santi Cosma e Damiano

(Fot. Anderson).

era costretto ad accettare il

ma esiste tuttavia un’opera a Roma la quale, per le molte-

plici uguaglianze, manifesta con le sculture porfiretiche affi-

nità più stretta: ed è la decorazione dell’abside dei Santi

Cosma e Damiano (secolo vi).

Nelle figure, — si veda per esempio il Cristo mediano

(fig. 34), — la moltitudine di pieghe parallele, rialzate come

cordicelle; lo spiovere delle spalle rotondate; l’aggetto delle

teste enormi; il corrugamento delle fronti; l’apertura degli

occhi a liste sovrapposte di cerchietti; la sporgenza delle

labbra. Nei due santi africani troviamo pure somiglianza di

fattezze, in ispecie con i quattro barbuti imperatori del

gruppo di Venezia.

Anche nella decorazione dei Santi Cosma e Damiano è la

solidità granitica della sostanza; ma le tesserine di mosaico

permettevano di raggiungere uno svariamento coloristico

ben maggiore di quel che fosse nel porfido, dove l’artista

punteggio di bianchi e di rossi preordinato dalla natura.

Una stanca risonanza volumetrica è in un ritratto di donna nella Raccolta del Campo-

santo di Pisa (fig. 35). L’emergenza delle labbra ed il risalto del diadema sui capelli sem-

brano riduzioni di elementi plastici sovrapposti a quelli architettonici. In tal caso la testa

sarebbe una tardiva semplificazione di opere plastico-costruttive, quali le sculture di por-

fido già esaminate. Residui erratici, riconoscibili a pena, di creazioni lontane.

Perchè la intuizione complessa del volumismo spartiluce si risolse, nei bassi tempi,

nella semplice intuizione di volume regolare?

Poiché ogni creazione emana dalla particolare sensibilità dell’artista, quel mutamento

dell’arte dovette naturalmente rispondere ad un mutamento di sensibilità.

Ma se ci è possibile traverso le molte manifestazioni dell’attività estetica risalire alle

profonde radici sentimentali, quando una certa sensibilità ci appare imperatrice sola -

come nel caso degli Egiziani, nonostante le molte oscillazioni, — non è ugualmente possibile

indicare una sorgente emotiva, attivatrice unica di creazione, quando le opere d’arte ci

appaiono nello stesso tempo e nello stesso luogo suggellate

di visioni diverse e spesso avverse. Un artista vissuto, per

esempio, nel periodo ellenistico, quando per molti alvei in-

dipendentemente erano incanalate le varie correnti figu-

rative, doveva compiere la propria educazione sensitiva

singolarmente, ed avviarsi per il proprio cammino noncu-

rante di chi era diretto verso finalità opposte.

Tuttavia, nei bassi tempi, osservando i diversi movi-

menti figurativi, un fatto generale si nota, nel quale

sembra rientrare anche il mutamento operatosi nella cor-

rente post-egiziana: e fu una tendenza verso l’intuizione

semplice, verso una esaltazione nell’arte di una sola fun-

zione elementare. Così l’arte bizantina trova l’intuizione

semplice, riducendo l’esaltazione degli aspetti artistici alla

sola funzione di colore; COSÌ l'arte proto-romanica —, Pisa, Raccolta del Camposanto.

GIUSEPPE GASASSI

Fig. 34 11 Redentore

(part. di mosaico)

Roma, Santi Cosma e Damiano

(Fot. Anderson).

era costretto ad accettare il

ma esiste tuttavia un’opera a Roma la quale, per le molte-

plici uguaglianze, manifesta con le sculture porfiretiche affi-

nità più stretta: ed è la decorazione dell’abside dei Santi

Cosma e Damiano (secolo vi).

Nelle figure, — si veda per esempio il Cristo mediano

(fig. 34), — la moltitudine di pieghe parallele, rialzate come

cordicelle; lo spiovere delle spalle rotondate; l’aggetto delle

teste enormi; il corrugamento delle fronti; l’apertura degli

occhi a liste sovrapposte di cerchietti; la sporgenza delle

labbra. Nei due santi africani troviamo pure somiglianza di

fattezze, in ispecie con i quattro barbuti imperatori del

gruppo di Venezia.

Anche nella decorazione dei Santi Cosma e Damiano è la

solidità granitica della sostanza; ma le tesserine di mosaico

permettevano di raggiungere uno svariamento coloristico

ben maggiore di quel che fosse nel porfido, dove l’artista

punteggio di bianchi e di rossi preordinato dalla natura.

Una stanca risonanza volumetrica è in un ritratto di donna nella Raccolta del Campo-

santo di Pisa (fig. 35). L’emergenza delle labbra ed il risalto del diadema sui capelli sem-

brano riduzioni di elementi plastici sovrapposti a quelli architettonici. In tal caso la testa

sarebbe una tardiva semplificazione di opere plastico-costruttive, quali le sculture di por-

fido già esaminate. Residui erratici, riconoscibili a pena, di creazioni lontane.

Perchè la intuizione complessa del volumismo spartiluce si risolse, nei bassi tempi,

nella semplice intuizione di volume regolare?

Poiché ogni creazione emana dalla particolare sensibilità dell’artista, quel mutamento

dell’arte dovette naturalmente rispondere ad un mutamento di sensibilità.

Ma se ci è possibile traverso le molte manifestazioni dell’attività estetica risalire alle

profonde radici sentimentali, quando una certa sensibilità ci appare imperatrice sola -

come nel caso degli Egiziani, nonostante le molte oscillazioni, — non è ugualmente possibile

indicare una sorgente emotiva, attivatrice unica di creazione, quando le opere d’arte ci

appaiono nello stesso tempo e nello stesso luogo suggellate

di visioni diverse e spesso avverse. Un artista vissuto, per

esempio, nel periodo ellenistico, quando per molti alvei in-

dipendentemente erano incanalate le varie correnti figu-

rative, doveva compiere la propria educazione sensitiva

singolarmente, ed avviarsi per il proprio cammino noncu-

rante di chi era diretto verso finalità opposte.

Tuttavia, nei bassi tempi, osservando i diversi movi-

menti figurativi, un fatto generale si nota, nel quale

sembra rientrare anche il mutamento operatosi nella cor-

rente post-egiziana: e fu una tendenza verso l’intuizione

semplice, verso una esaltazione nell’arte di una sola fun-

zione elementare. Così l’arte bizantina trova l’intuizione

semplice, riducendo l’esaltazione degli aspetti artistici alla

sola funzione di colore; COSÌ l'arte proto-romanica —, Pisa, Raccolta del Camposanto.