352

GUGLIELMO PACCHIONL

alla ispirazione fondamentale della scena quella impronta di profondissima nobiltà spirituale

che è sintetizzata dalla fresca e purissima figura di Maria.

La coincidenza, certo non casuale, di questi due caratteri si riflette appunto anche nelle

miniature senesi (fig. 15) e mantovana (fig. 16), e prova come l’imitatore sapesse intender

bene il suo modello quando lo spirito che ne animava la composizione era tale da potersi

fondere con il suo proprio.

La derivazione, per quanto riguarda le due miniature senesi, venne già notata dal Be-

renson; nella pagina del messale mantovano essa appare tuttavia anche più fedele, più imme-

diata e più intima.

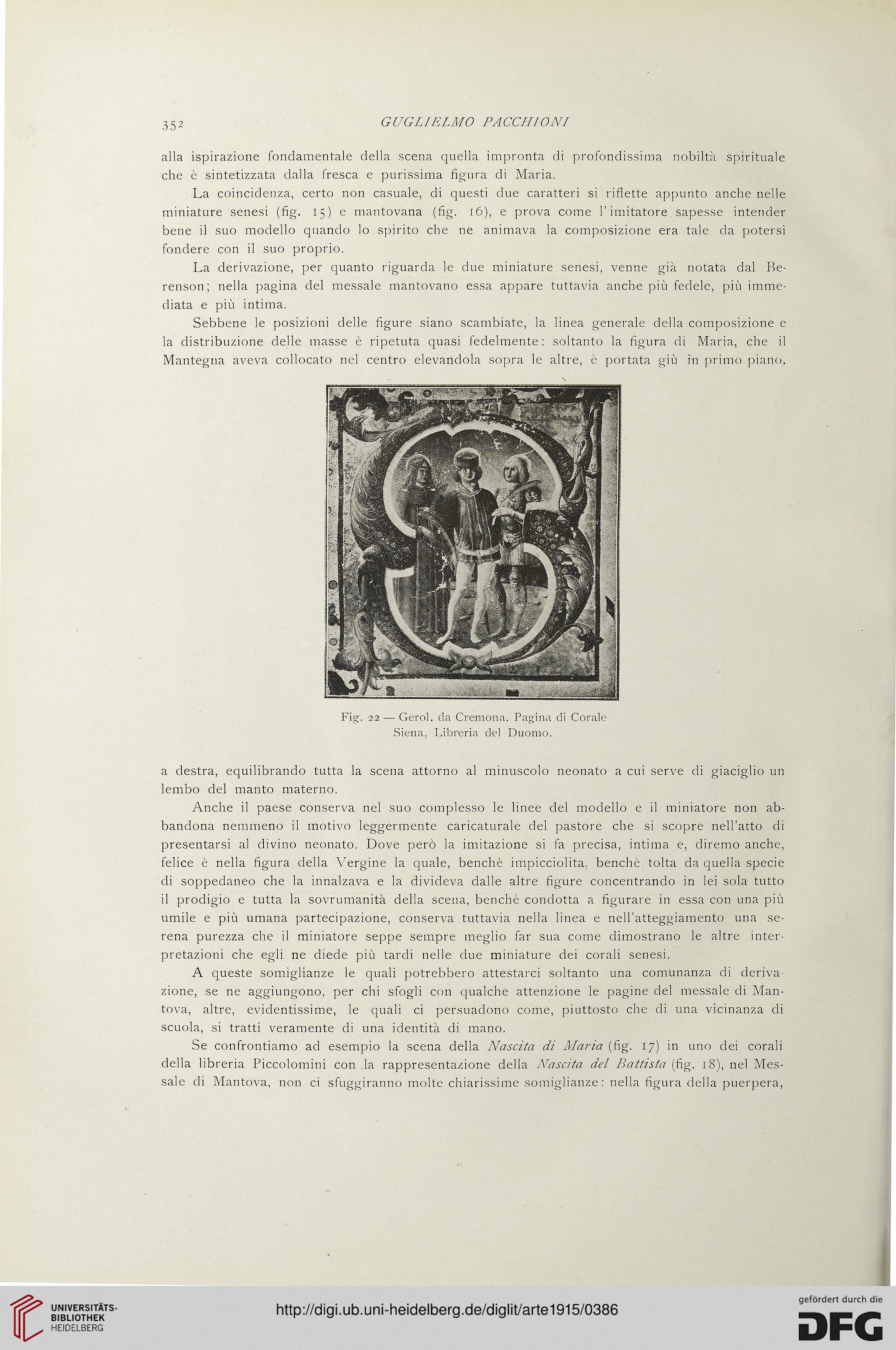

Sebbene le posizioni delle figure siano scambiate, la linea generale della composizione e

la distribuzione delle masse è ripetuta quasi fedelmente: soltanto la figura di Maria, che il

Mantegna aveva collocato nel centro elevandola sopra le altre, è portata giù in primo piano,

Fig. 22 — Gerol. da Cremona. Pagina di Corale

Siena, Libreria del Duomo.

a destra, equilibrando tutta la scena attorno al minuscolo neonato a cui serve di giaciglio un

lembo del manto materno.

Anche il paese conserva nel suo complesso le linee del modello e il miniatore non ab-

bandona nemmeno il motivo leggermente caricaturale del pastore che si scopre nell’atto di

presentarsi al divino neonato. Dove però la imitazione si fa precisa, intima e, diremo anche,

felice è nella figura della Vergine la quale, benché impicciolita, benché tolta da quella specie

di soppedaneo che la innalzava e la divideva dalle altre figure concentrando in lei sola tutto

il prodigio e tutta la sovrumanità della scena, benché condotta a figurare in essa con una più

umile e più umana partecipazione, conserva tuttavia nella linea e nell’atteggiamento una se-

rena purezza che il miniatore seppe sempre meglio far sua come dimostrano le altre inter-

pretazioni che egli ne diede più tardi nelle due miniature dei corali senesi.

A queste somiglianze le quali potrebbero attestarci soltanto una comunanza di deriva-

zione, se ne aggiungono, per chi sfogli con qualche attenzione le pagine del messale di Man-

tova, altre, evidentissime, le quali ci persuadono come, piuttosto che di una vicinanza di

scuola, si tratti veramente di una identità di mano.

Se confrontiamo ad esempio la scena della Nascita di Maria (fig. 17) in uno dei corali

della libreria Piccolomini con la rappresentazione della Nascita del Battista (fig. 18), nel Mes-

sale di Mantova, non ci sfuggiranno molte chiarissime somiglianze: nella figura della puerpera,

GUGLIELMO PACCHIONL

alla ispirazione fondamentale della scena quella impronta di profondissima nobiltà spirituale

che è sintetizzata dalla fresca e purissima figura di Maria.

La coincidenza, certo non casuale, di questi due caratteri si riflette appunto anche nelle

miniature senesi (fig. 15) e mantovana (fig. 16), e prova come l’imitatore sapesse intender

bene il suo modello quando lo spirito che ne animava la composizione era tale da potersi

fondere con il suo proprio.

La derivazione, per quanto riguarda le due miniature senesi, venne già notata dal Be-

renson; nella pagina del messale mantovano essa appare tuttavia anche più fedele, più imme-

diata e più intima.

Sebbene le posizioni delle figure siano scambiate, la linea generale della composizione e

la distribuzione delle masse è ripetuta quasi fedelmente: soltanto la figura di Maria, che il

Mantegna aveva collocato nel centro elevandola sopra le altre, è portata giù in primo piano,

Fig. 22 — Gerol. da Cremona. Pagina di Corale

Siena, Libreria del Duomo.

a destra, equilibrando tutta la scena attorno al minuscolo neonato a cui serve di giaciglio un

lembo del manto materno.

Anche il paese conserva nel suo complesso le linee del modello e il miniatore non ab-

bandona nemmeno il motivo leggermente caricaturale del pastore che si scopre nell’atto di

presentarsi al divino neonato. Dove però la imitazione si fa precisa, intima e, diremo anche,

felice è nella figura della Vergine la quale, benché impicciolita, benché tolta da quella specie

di soppedaneo che la innalzava e la divideva dalle altre figure concentrando in lei sola tutto

il prodigio e tutta la sovrumanità della scena, benché condotta a figurare in essa con una più

umile e più umana partecipazione, conserva tuttavia nella linea e nell’atteggiamento una se-

rena purezza che il miniatore seppe sempre meglio far sua come dimostrano le altre inter-

pretazioni che egli ne diede più tardi nelle due miniature dei corali senesi.

A queste somiglianze le quali potrebbero attestarci soltanto una comunanza di deriva-

zione, se ne aggiungono, per chi sfogli con qualche attenzione le pagine del messale di Man-

tova, altre, evidentissime, le quali ci persuadono come, piuttosto che di una vicinanza di

scuola, si tratti veramente di una identità di mano.

Se confrontiamo ad esempio la scena della Nascita di Maria (fig. 17) in uno dei corali

della libreria Piccolomini con la rappresentazione della Nascita del Battista (fig. 18), nel Mes-

sale di Mantova, non ci sfuggiranno molte chiarissime somiglianze: nella figura della puerpera,