378

MARIO SALMI

rettangolare, aggiunta dunque per opera di artefici

diversi dai primi costruttori del monumento e di-

versi anche dai continuatori del 1471. L’aggiunta

avvenne indubbiamente nel secolo xiv, e lo con-

fermano le finestre archiacute che, in corrispondenza

della terza campata, vennero aperte nella sopraele-

vazione della nave maggiore e delle quali può ve-

dersi tuttora la traccia all’esterno. Esse, poiché

sono più alte degli occhi che, in processo di tempo,

le sostituirono onde le aperture della nave maggiore

avessero tutte uguale forma, ci assicurano che do-

vevano impedire all’interno — a causa della loro

altezza — la copertura a volte. Ma vi ha di più :

chi salga oggi sull’estradosso delle navi minori si

accorge che il rivestimento a bozze continua al di-

sopra degli archi1 internamente, si eleva egualmente

bello, sui sottarchi di queste navi che dividono la

seconda dalla terza campata, seguendo una sezione

tagliente la chiesa in senso trasversale : è un appa-

rato in sostanza, di così rifinita fattura die la sua

esistenza si spiega solo pensando che un tempo do-

vesse essere in vista. Si aggiunga che nel 1495 fu-

rono allogate sei volte piccole e nel 1500 le ultime

tre volte grandi, decisivo argomento questo per

credere che sulla terza campata fosse rimasta, sino

a quel tempo, la semplice copertura a tetto. Ed era,

del resto, naturale. Gli aretini verso il 1340, come

vedremo più oltre, vista l’impossibilità —o per mancanza di mezzi o per le vicende

politiche o per l’una o l’altra ragione — di condurre a termine in breve numero di anni

la loro cattedrale, le diedero una sistemazione provvisoria, decorosa e nello stesso

tempo stabile/ per comodità del clero e del popolo, e dopo la terza campata costrui-

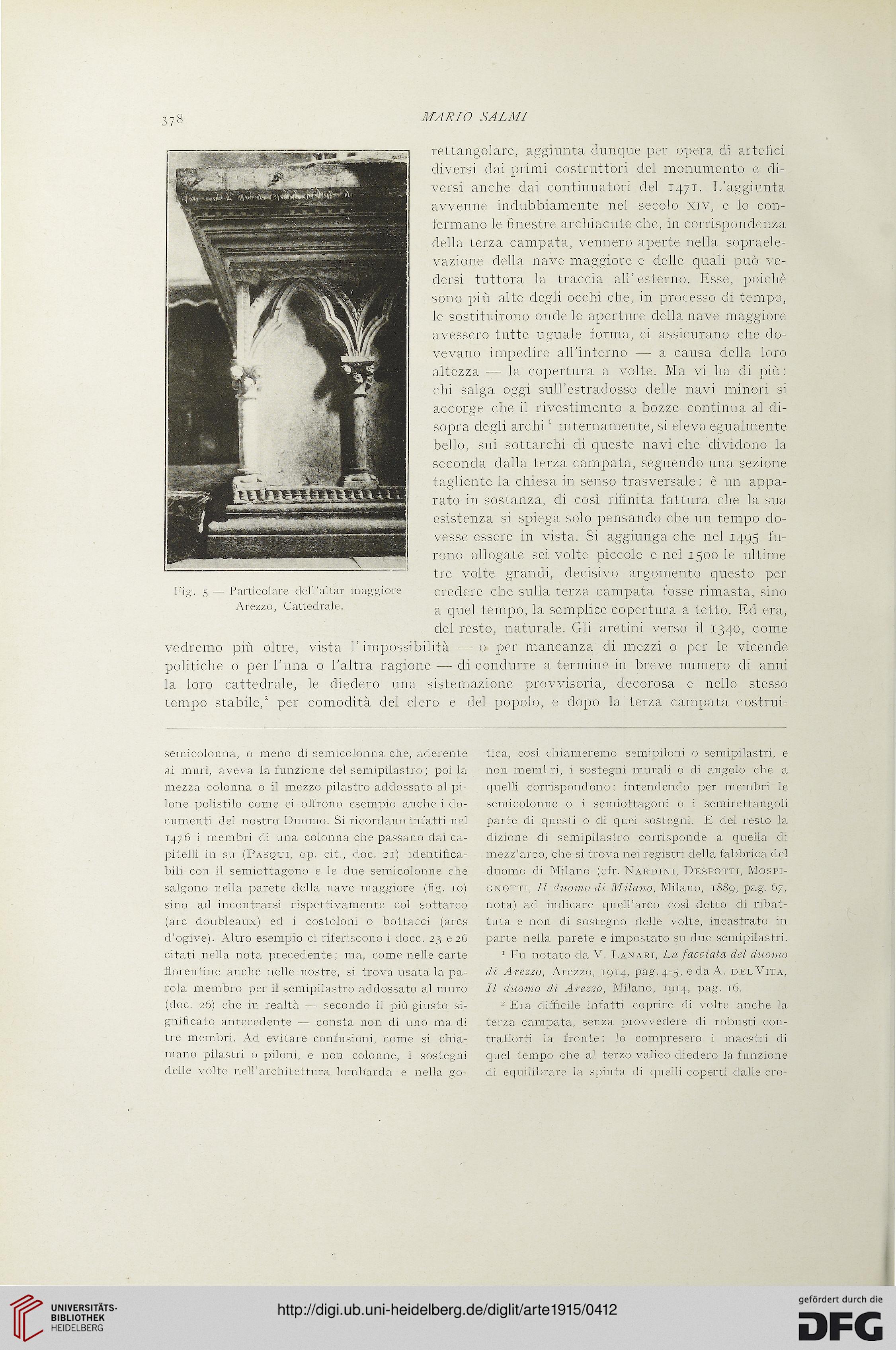

Fig. 5 — Particolare dell'aitar maggiore

Arezzo, Cattedrale.

semicolonna, o meno di semicolonna che, aderente

ai muri, aveva la funzione del semipilastro; poi la

mezza colonna o il mezzo pilastro addossato al pi-

lone polistilo come ci offrono esempio anche i do-

cumenti elei nostro Duomo. Si ricordano infatti nel

1476 i membri di una colonna che passano dai ca-

pitelli in su (Pasqui, op. cit., doc. 21) identifica-

bili con il semiottagono e le due semicolonne che

salgono nella parete della nave maggiore (fig. io)

sino ad incontrarsi rispettivamente col sottarco

(are doubleaux) ed i costoloni o bottacci (arcs

d’ogive). Altro esempio ci riferiscono i docc. 23 e 26

citati nella nota precedente; ma, come nelle carte

fiorentine anche nelle nostre, si trova usata la pa-

rola membro per il semipilastro addossato al muro

(doc. 26) che in realtà — secondo il più giusto si-

gnificato antecedente — consta non di uno ma di

tre membri. Ad evitare confusioni, come si chia-

mano pilastri o piloni, e non colonne, i sostegni

delle volte nell’architettura lombarda e nella go-

tica, così chiameremo semipiloni o semipilastri, e

non memi ri, i sostegni murali o di angolo che a

quelli corrispondono; intendendo per membri le

semicolonne o i semiottagoni o i semirettangoli

parte di questi o di quei sostegni. E del resto la

dizione di semipilastro corrisponde a queila di

mezz’arco, che si trova nei registri della fabbrica del

duomo di Milano (cfr. Nar-dini, Despotti, Mospi-

gnotti, Il duomo di Milano, Milano, 1889, pag. 67,

nota) ad indicare quell’arco così detto di ribat-

tuta e non di sostegno delle volte, incastrato in

parte nella parete e impostato su due semipilastri.

1 Fu notato da V. Lanari, La facciata del duomo

di Arezzo, Arezzo, 1914, pag. 4-5, e da A. del Vita,

Il duomo di Arezzo, Milano, T914, pag. 16.

2 Era difficile infatti coprire di volte anche la

terza campata, senza provvedere di robusti con-

trafforti la fronte : lo compresero i maestri di

quel tempo che al terzo valico diedero la funzione

di equilibrare la spinta di quelli coperti dalle ero-

MARIO SALMI

rettangolare, aggiunta dunque per opera di artefici

diversi dai primi costruttori del monumento e di-

versi anche dai continuatori del 1471. L’aggiunta

avvenne indubbiamente nel secolo xiv, e lo con-

fermano le finestre archiacute che, in corrispondenza

della terza campata, vennero aperte nella sopraele-

vazione della nave maggiore e delle quali può ve-

dersi tuttora la traccia all’esterno. Esse, poiché

sono più alte degli occhi che, in processo di tempo,

le sostituirono onde le aperture della nave maggiore

avessero tutte uguale forma, ci assicurano che do-

vevano impedire all’interno — a causa della loro

altezza — la copertura a volte. Ma vi ha di più :

chi salga oggi sull’estradosso delle navi minori si

accorge che il rivestimento a bozze continua al di-

sopra degli archi1 internamente, si eleva egualmente

bello, sui sottarchi di queste navi che dividono la

seconda dalla terza campata, seguendo una sezione

tagliente la chiesa in senso trasversale : è un appa-

rato in sostanza, di così rifinita fattura die la sua

esistenza si spiega solo pensando che un tempo do-

vesse essere in vista. Si aggiunga che nel 1495 fu-

rono allogate sei volte piccole e nel 1500 le ultime

tre volte grandi, decisivo argomento questo per

credere che sulla terza campata fosse rimasta, sino

a quel tempo, la semplice copertura a tetto. Ed era,

del resto, naturale. Gli aretini verso il 1340, come

vedremo più oltre, vista l’impossibilità —o per mancanza di mezzi o per le vicende

politiche o per l’una o l’altra ragione — di condurre a termine in breve numero di anni

la loro cattedrale, le diedero una sistemazione provvisoria, decorosa e nello stesso

tempo stabile/ per comodità del clero e del popolo, e dopo la terza campata costrui-

Fig. 5 — Particolare dell'aitar maggiore

Arezzo, Cattedrale.

semicolonna, o meno di semicolonna che, aderente

ai muri, aveva la funzione del semipilastro; poi la

mezza colonna o il mezzo pilastro addossato al pi-

lone polistilo come ci offrono esempio anche i do-

cumenti elei nostro Duomo. Si ricordano infatti nel

1476 i membri di una colonna che passano dai ca-

pitelli in su (Pasqui, op. cit., doc. 21) identifica-

bili con il semiottagono e le due semicolonne che

salgono nella parete della nave maggiore (fig. io)

sino ad incontrarsi rispettivamente col sottarco

(are doubleaux) ed i costoloni o bottacci (arcs

d’ogive). Altro esempio ci riferiscono i docc. 23 e 26

citati nella nota precedente; ma, come nelle carte

fiorentine anche nelle nostre, si trova usata la pa-

rola membro per il semipilastro addossato al muro

(doc. 26) che in realtà — secondo il più giusto si-

gnificato antecedente — consta non di uno ma di

tre membri. Ad evitare confusioni, come si chia-

mano pilastri o piloni, e non colonne, i sostegni

delle volte nell’architettura lombarda e nella go-

tica, così chiameremo semipiloni o semipilastri, e

non memi ri, i sostegni murali o di angolo che a

quelli corrispondono; intendendo per membri le

semicolonne o i semiottagoni o i semirettangoli

parte di questi o di quei sostegni. E del resto la

dizione di semipilastro corrisponde a queila di

mezz’arco, che si trova nei registri della fabbrica del

duomo di Milano (cfr. Nar-dini, Despotti, Mospi-

gnotti, Il duomo di Milano, Milano, 1889, pag. 67,

nota) ad indicare quell’arco così detto di ribat-

tuta e non di sostegno delle volte, incastrato in

parte nella parete e impostato su due semipilastri.

1 Fu notato da V. Lanari, La facciata del duomo

di Arezzo, Arezzo, 1914, pag. 4-5, e da A. del Vita,

Il duomo di Arezzo, Milano, T914, pag. 16.

2 Era difficile infatti coprire di volte anche la

terza campata, senza provvedere di robusti con-

trafforti la fronte : lo compresero i maestri di

quel tempo che al terzo valico diedero la funzione

di equilibrare la spinta di quelli coperti dalle ero-