428

ANGELINA ROSSI

isolate. Il Ghiberti non osservò in tutto la legge del concorso: variò

il disegno, diminuendo il numero delle scene, per aumentarne la gran-

dezza, e ridusse a dieci quadri la storia del Vecchio Testamento,

facendola corrispondere quasi a dieci epoche diverse. E intorno ad

essi, perchè potesse avere più risalto il pensiero dell’artista, non più

i medaglioni della prima porta, ma immaginò una intera serie di sta-

tuette, collocate ai lati dei bassorilievi, in piccole nicchie. Come poi

farà Michelangelo nella Sistina, il Ghiberti diede come cornice alle

scene bibliche i Profeti e le Sibille.

Natura mite di artista, il Ghiberti non sa esprimere la forza fisica

e morale che agita e fa fremere di passione i colossi della Sistina.

Ma le sue figure hanno la plasticità e la finitezza di contorno delle

più perfette che vanti l’arte classica, e se non sono agitate da un’in-

tensa passione o da un affetto prepotente, esprimono tuttavia assai

bene i varii aspetti della vita contemplativa, dalla meditazione all’estasi.

In numero maggiore del primitivo schema dell’Aretino, le statuette

del Ghiberti non sono, come spesso si ripete, figure puramente deco-

rative. Esse rappresentano, in vece, il sollevarsi dello spirito dalla

contingenza dei fatti istoriati alla contemplazione dell’Uno che li pro-

duce. Sotto questo rispetto, le figure del Ghiberti rispondono assai

bene all’intenzione dell’Umanista e dimostrano quanto possa il senso

fine dell’arte, diretto da un pensiero profondo.

Dai Commentari del Ghiberti sappiamo quanto egli ammirasse l’arte

antica, alle cui norme si sforzò sempre di uniformarsi, rivestendo i

suoi personaggi, il più che fosse possibile, di forme classiche. Però

le sue figure hanno acquistato maggior dignità nell'espressione, pur

conservando la vivacità, la gentilezza e la grazia propria dei maggiori

artisti del Rinascimento. Nelle figure che fanno da cornice alle scene

del Vecchio Testamento, rifulgono appunto tutti i pregi artistici de!

Ghiberti. Di esse, quattro sono Sibille con tutta sicurezza, cioè quella

a destra della scena di Esaù e Giacobbe, terza della seconda colonna, e

le tre a sinistra rispettivamente delle scene del sacrifizio di Isacco, della

storia di Caino e Abele e dell’incontro di Salomone con la regina Sabba.

E sono tutt’e quattro gentilissime e dolci fanciulle, che uniscono la

nobiltà e l’eleganza greca, rivelantisi soprattutto nelle linee del corpo e

del panneggiamento, alla spiritualità che traluce dagli occhi e dal viso.

La figura a sinistra dell’incontro di Salomone con la regina Sabba,

la prima dal basso, nella mano sinistra regge un rotulo appena spie-

gato, mentre con la destra ferma l’ampio e sottile mantello, che le

avvolge il corpo in numerose e fitte pieghe. Tranquilla e serena, è

come assorta nella meditazione d’un vero che le si rivela senza sforzo.

Se e in quale rapporto stia questa Sibilla con la storia di Salomone

e di Sabba, non oseremmo dire con sicurezza. Tuttavia la leggenda,

ancor viva in Sicilia secondo il Neri, della Sibilla che manda da

lontano i suoi consigli a Salomone, fa sospettare che l’artista abbia

voluto accennare alla parte che essa aveva nel sapere universale del re, significato dalla storia

di Sabba che muove dalle più remote regioni per farne esperienza. La sapienza pratica di

Salomone, preludio del vero assoluto bandito da Cristo, gli sarebbe stata infusa da Dio per

la mediazione della Sibilla, press’a poco come ai Romani e ad Augusto.

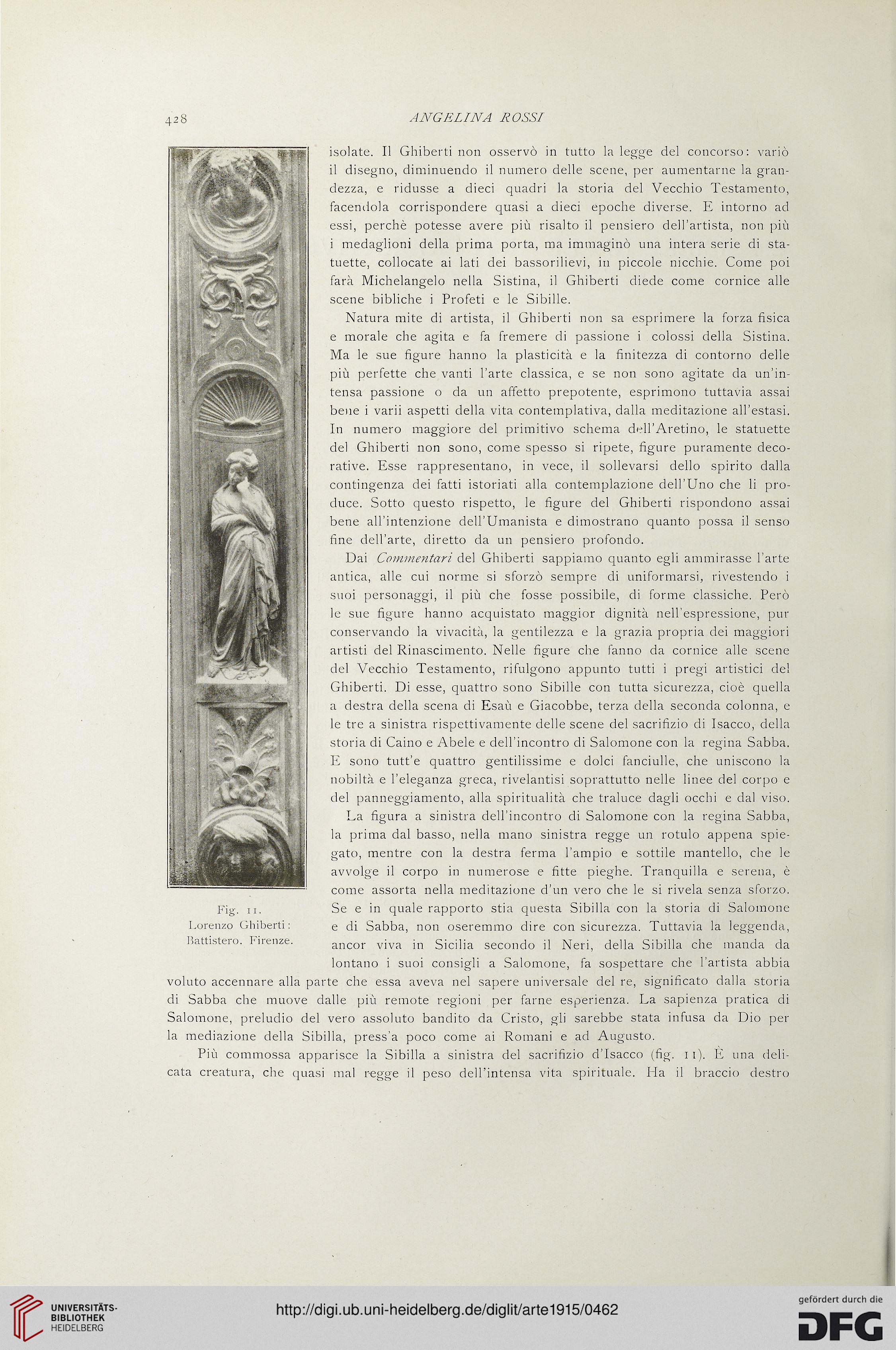

Più commossa apparisce la Sibilla a sinistra del sacrifizio d’Isacco (fig. il). E una deli-

cata creatura, che quasi mal regge il peso dell’intensa vita spirituale. Ha il braccio destro

Fig. ii.

Lorenzo Ghiberti :

Battistero. Firenze.

ANGELINA ROSSI

isolate. Il Ghiberti non osservò in tutto la legge del concorso: variò

il disegno, diminuendo il numero delle scene, per aumentarne la gran-

dezza, e ridusse a dieci quadri la storia del Vecchio Testamento,

facendola corrispondere quasi a dieci epoche diverse. E intorno ad

essi, perchè potesse avere più risalto il pensiero dell’artista, non più

i medaglioni della prima porta, ma immaginò una intera serie di sta-

tuette, collocate ai lati dei bassorilievi, in piccole nicchie. Come poi

farà Michelangelo nella Sistina, il Ghiberti diede come cornice alle

scene bibliche i Profeti e le Sibille.

Natura mite di artista, il Ghiberti non sa esprimere la forza fisica

e morale che agita e fa fremere di passione i colossi della Sistina.

Ma le sue figure hanno la plasticità e la finitezza di contorno delle

più perfette che vanti l’arte classica, e se non sono agitate da un’in-

tensa passione o da un affetto prepotente, esprimono tuttavia assai

bene i varii aspetti della vita contemplativa, dalla meditazione all’estasi.

In numero maggiore del primitivo schema dell’Aretino, le statuette

del Ghiberti non sono, come spesso si ripete, figure puramente deco-

rative. Esse rappresentano, in vece, il sollevarsi dello spirito dalla

contingenza dei fatti istoriati alla contemplazione dell’Uno che li pro-

duce. Sotto questo rispetto, le figure del Ghiberti rispondono assai

bene all’intenzione dell’Umanista e dimostrano quanto possa il senso

fine dell’arte, diretto da un pensiero profondo.

Dai Commentari del Ghiberti sappiamo quanto egli ammirasse l’arte

antica, alle cui norme si sforzò sempre di uniformarsi, rivestendo i

suoi personaggi, il più che fosse possibile, di forme classiche. Però

le sue figure hanno acquistato maggior dignità nell'espressione, pur

conservando la vivacità, la gentilezza e la grazia propria dei maggiori

artisti del Rinascimento. Nelle figure che fanno da cornice alle scene

del Vecchio Testamento, rifulgono appunto tutti i pregi artistici de!

Ghiberti. Di esse, quattro sono Sibille con tutta sicurezza, cioè quella

a destra della scena di Esaù e Giacobbe, terza della seconda colonna, e

le tre a sinistra rispettivamente delle scene del sacrifizio di Isacco, della

storia di Caino e Abele e dell’incontro di Salomone con la regina Sabba.

E sono tutt’e quattro gentilissime e dolci fanciulle, che uniscono la

nobiltà e l’eleganza greca, rivelantisi soprattutto nelle linee del corpo e

del panneggiamento, alla spiritualità che traluce dagli occhi e dal viso.

La figura a sinistra dell’incontro di Salomone con la regina Sabba,

la prima dal basso, nella mano sinistra regge un rotulo appena spie-

gato, mentre con la destra ferma l’ampio e sottile mantello, che le

avvolge il corpo in numerose e fitte pieghe. Tranquilla e serena, è

come assorta nella meditazione d’un vero che le si rivela senza sforzo.

Se e in quale rapporto stia questa Sibilla con la storia di Salomone

e di Sabba, non oseremmo dire con sicurezza. Tuttavia la leggenda,

ancor viva in Sicilia secondo il Neri, della Sibilla che manda da

lontano i suoi consigli a Salomone, fa sospettare che l’artista abbia

voluto accennare alla parte che essa aveva nel sapere universale del re, significato dalla storia

di Sabba che muove dalle più remote regioni per farne esperienza. La sapienza pratica di

Salomone, preludio del vero assoluto bandito da Cristo, gli sarebbe stata infusa da Dio per

la mediazione della Sibilla, press’a poco come ai Romani e ad Augusto.

Più commossa apparisce la Sibilla a sinistra del sacrifizio d’Isacco (fig. il). E una deli-

cata creatura, che quasi mal regge il peso dell’intensa vita spirituale. Ha il braccio destro

Fig. ii.

Lorenzo Ghiberti :

Battistero. Firenze.