436

ANGELINA ROSSI

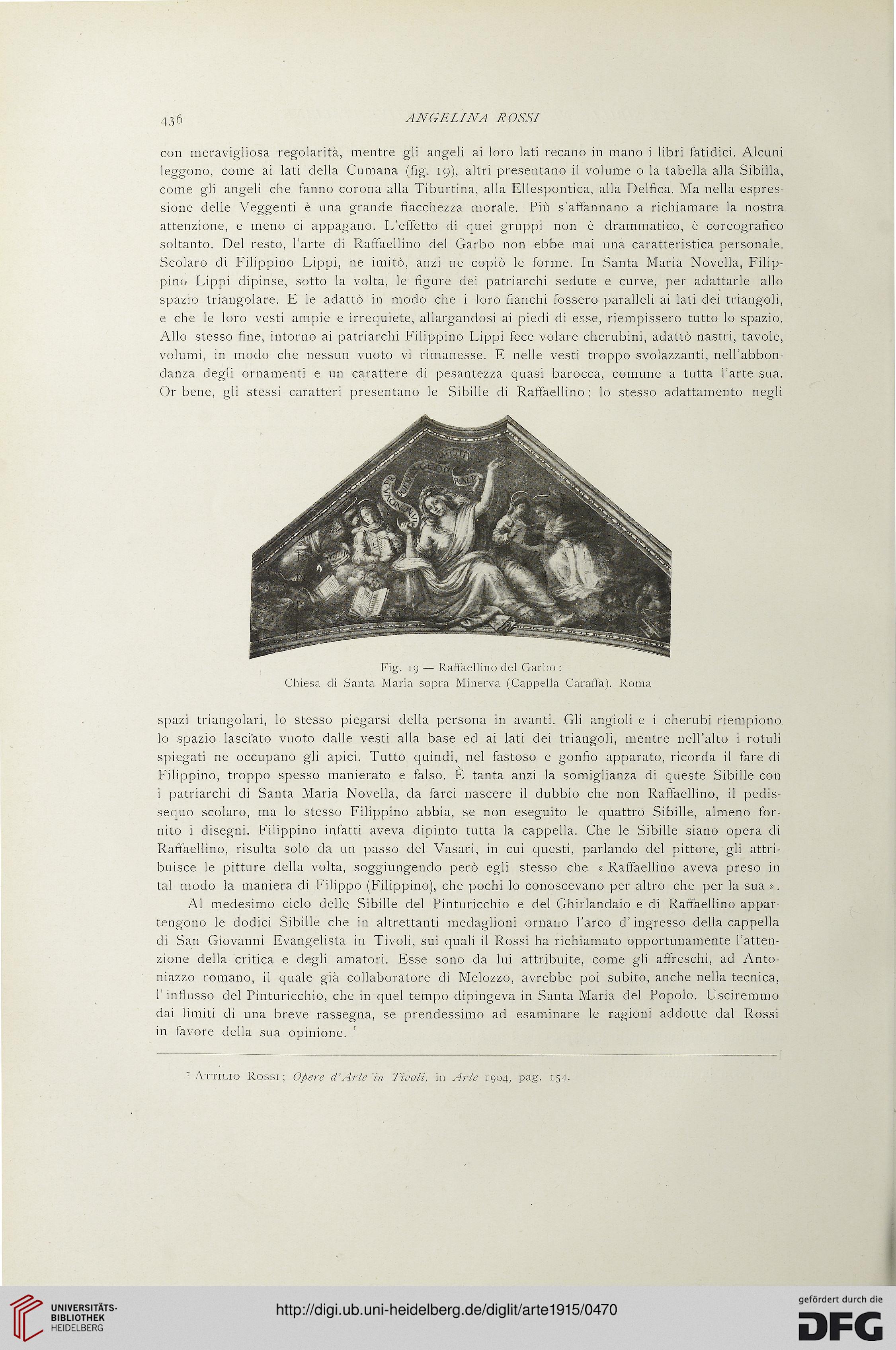

con meravigliosa regolarità, mentre gli angeli ai loro lati recano in mano i libri fatidici. Alcuni

leggono, come ai lati della Cumana (fig. 19), altri presentano il volume o la tabella alla Sibilla,

come gli angeli che fanno corona alla Tiburtina, alla Ellespontica, alla Delfica. Ma nella espres-

sione delle Veggenti è una grande fiacchezza morale. Più s’affannano a richiamare la nostra

attenzione, e meno ci appagano. L’effetto di quei gruppi non è drammatico, è coreografico

soltanto. Del resto, l’arte di Rafifaellino del Garbo non ebbe mai una caratteristica personale.

Scolaro di Filippino Lippi, ne imitò, anzi ne copiò le forme. In Santa Maria Novella, Filip-

pino Lippi dipinse, sotto la volta, le figure dei patriarchi sedute e curve, per adattarle allo

spazio triangolare. E le adattò in modo che i loro fianchi fossero paralleli ai lati dei triangoli,

e che le loro vesti ampie e irrequiete, allargandosi ai piedi di esse, riempissero tutto lo spazio.

Allo stesso fine, intorno ai patriarchi Filippino Lippi fece volare cherubini, adattò nastri, tavole,

volumi, in modo che nessun vuoto vi rimanesse. E nelle vesti troppo svolazzanti, nell’abbon-

danza degli ornamenti e un carattere di pesantezza quasi barocca, comune a tutta l’arte sua.

Orbene, gli stessi caratteri presentano le Sibille di Raffaellino: lo stesso adattamento negli

Fig. 19 — Raffaellino del Garbo :

Chiesa di Santa Maria sopra Minerva (Cappella Caraffa). Roma

spazi triangolari, lo stesso piegarsi della persona in avanti. Gli angioli e i cherubi riempiono

lo spazio lasciato vuoto dalle vesti alla base ed ai lati dei triangoli, mentre nell’alto i rotoli

spiegati ne occupano gli apici. Tutto quindi, nel fastoso e gonfio apparato, ricorda il fare di

Filippino, troppo spesso manierato e falso. E tanta anzi la somiglianza di queste Sibille con

i patriarchi di Santa Maria Novella, da farci nascere il dubbio che non Raffaellino, il pedis-

sequo scolaro, ma lo stesso Filippino abbia, se non eseguito le quattro Sibille, almeno for-

nito i disegni. Filippino infatti aveva dipinto tutta la cappella. Che le Sibille siano opera di

Raffaellino, risulta solo da un passo del Vasari, in cui questi, parlando del pittore, gli attri-

buisce le pitture della volta, soggiungendo però egli stesso che « Raffaellino aveva preso in

tal modo la maniera di Filippo (Filippino), che pochi lo conoscevano per altro che per la sua».

Al medesimo ciclo delle Sibille del Pinturicchio e del Ghirlandaio e di Rafifaellino appar-

tengono le dodici Sibille che in altrettanti medaglioni ornano l’arco d’ingresso della cappella

di San Giovanni Evangelista in Tivoli, sui quali il Rossi ha richiamato opportunamente l’atten-

zione della critica e degli amatori. Esse sono da lui attribuite, come gli affreschi, ad Anto-

niazzo romano, il quale già collaboratore di Melozzo, avrebbe poi subito, anche nella tecnica,

1' influsso del Pinturicchio, che in quel tempo dipingeva in Santa Maria del Popolo. Usciremmo

dai limiti di una breve rassegna, se prendessimo ad esaminare le ragioni addotte dal Rossi

in favore della sua opinione. 1

1 Attilio Rossi ; Opere d’Arte in Tivoli, in Arte 1904, pag. 154.

ANGELINA ROSSI

con meravigliosa regolarità, mentre gli angeli ai loro lati recano in mano i libri fatidici. Alcuni

leggono, come ai lati della Cumana (fig. 19), altri presentano il volume o la tabella alla Sibilla,

come gli angeli che fanno corona alla Tiburtina, alla Ellespontica, alla Delfica. Ma nella espres-

sione delle Veggenti è una grande fiacchezza morale. Più s’affannano a richiamare la nostra

attenzione, e meno ci appagano. L’effetto di quei gruppi non è drammatico, è coreografico

soltanto. Del resto, l’arte di Rafifaellino del Garbo non ebbe mai una caratteristica personale.

Scolaro di Filippino Lippi, ne imitò, anzi ne copiò le forme. In Santa Maria Novella, Filip-

pino Lippi dipinse, sotto la volta, le figure dei patriarchi sedute e curve, per adattarle allo

spazio triangolare. E le adattò in modo che i loro fianchi fossero paralleli ai lati dei triangoli,

e che le loro vesti ampie e irrequiete, allargandosi ai piedi di esse, riempissero tutto lo spazio.

Allo stesso fine, intorno ai patriarchi Filippino Lippi fece volare cherubini, adattò nastri, tavole,

volumi, in modo che nessun vuoto vi rimanesse. E nelle vesti troppo svolazzanti, nell’abbon-

danza degli ornamenti e un carattere di pesantezza quasi barocca, comune a tutta l’arte sua.

Orbene, gli stessi caratteri presentano le Sibille di Raffaellino: lo stesso adattamento negli

Fig. 19 — Raffaellino del Garbo :

Chiesa di Santa Maria sopra Minerva (Cappella Caraffa). Roma

spazi triangolari, lo stesso piegarsi della persona in avanti. Gli angioli e i cherubi riempiono

lo spazio lasciato vuoto dalle vesti alla base ed ai lati dei triangoli, mentre nell’alto i rotoli

spiegati ne occupano gli apici. Tutto quindi, nel fastoso e gonfio apparato, ricorda il fare di

Filippino, troppo spesso manierato e falso. E tanta anzi la somiglianza di queste Sibille con

i patriarchi di Santa Maria Novella, da farci nascere il dubbio che non Raffaellino, il pedis-

sequo scolaro, ma lo stesso Filippino abbia, se non eseguito le quattro Sibille, almeno for-

nito i disegni. Filippino infatti aveva dipinto tutta la cappella. Che le Sibille siano opera di

Raffaellino, risulta solo da un passo del Vasari, in cui questi, parlando del pittore, gli attri-

buisce le pitture della volta, soggiungendo però egli stesso che « Raffaellino aveva preso in

tal modo la maniera di Filippo (Filippino), che pochi lo conoscevano per altro che per la sua».

Al medesimo ciclo delle Sibille del Pinturicchio e del Ghirlandaio e di Rafifaellino appar-

tengono le dodici Sibille che in altrettanti medaglioni ornano l’arco d’ingresso della cappella

di San Giovanni Evangelista in Tivoli, sui quali il Rossi ha richiamato opportunamente l’atten-

zione della critica e degli amatori. Esse sono da lui attribuite, come gli affreschi, ad Anto-

niazzo romano, il quale già collaboratore di Melozzo, avrebbe poi subito, anche nella tecnica,

1' influsso del Pinturicchio, che in quel tempo dipingeva in Santa Maria del Popolo. Usciremmo

dai limiti di una breve rassegna, se prendessimo ad esaminare le ragioni addotte dal Rossi

in favore della sua opinione. 1

1 Attilio Rossi ; Opere d’Arte in Tivoli, in Arte 1904, pag. 154.