446

ANGELINA ROSSI

Più allegra vendetta del trattamento ingiusto, che riteneva gli fosse stato fatto, non avrebbe

potuto prendere Michelangelo che secondando il desiderio del suo Mecenate !

Ma il solitario artista covava un pensiero troppo alto, perchè potesse sagrificarlo a un

suo personale risentimento. Avrebbero incusso gli Apostoli nell’animo dei riguardanti il sacro

e salutare terrore, col quale il Savonarola aveva così potentemente scosso l’animo suo negli

anni della sua prima giovinezza, lo sdegno magnanimo, che l'eloquenza di Fra Girolamo vi

aveva alimentato? Il terrore della pena e insieme l’orrore della colpa e l’ira che nasce dallo

studio del bene e che dà all’anima la forza di resistere al dolore, ecco i sentimenti dei quali

nella sua solitudine si pasceva l’anima di Michelangelo, e che soli potevano purificare e redi-

mere l’umanità. Di questa catarsi non gli apostoli del Cristo venuto, ma i Profeti e le Sibille

prenunzi del Cristo giudice, che scenderà in terra a giudicare il mondo, potevano essere mi-

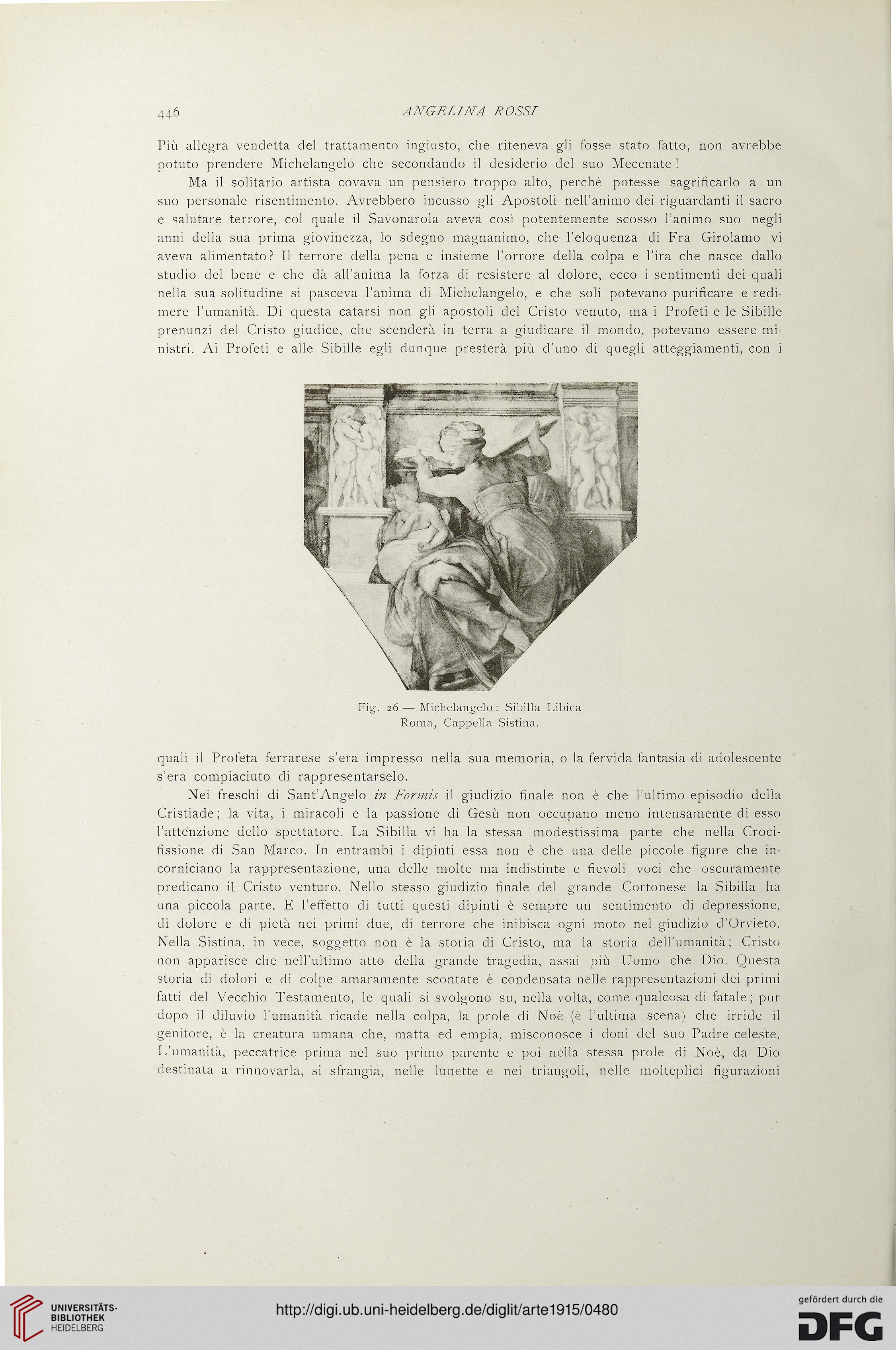

nistri. Ai Profeti e alle Sibille egli dunque presterà più d’uno di quegli atteggiamenti, con i

Fig. 26 — Michelangelo : Sibilla Libica

Roma, Cappella Sistina.

quali il Profeta ferrarese s’era impresso nella sua memoria, o la fervida fantasia di adolescente

s’era compiaciuto di rappresentarselo.

Nei freschi di Sant’Angelo in Formis il giudizio finale non è che l’ultimo episodio della

Cristiade; la vita, i miracoli e la passione di Gesù non occupano meno intensamente di esso

l’attenzione dello spettatore. La Sibilla vi ha la stessa modestissima parte che nella Croci-

fissione di San Marco. Iti entrambi i dipinti essa non è che una delle piccole figure che in-

corniciano la rappresentazione, una delle molte ma indistinte e fievoli voci che oscuramente

predicano il Cristo venturo. Nello stesso giudizio finale del grande Cortonese la Sibilla ha

una piccola parte. E l’effetto di tutti questi dipinti è sempre un sentimento di depressione,

di dolore e di pietà nei primi due, di terrore che inibisca ogni moto nel giudizio d’Orvieto.

Nella Sistina, in vece, soggetto non e la storia di Cristo, ma la storia dell’umanità; Cristo

non apparisce che nell’ultimo atto della grande tragedia, assai più Uomo che Dio. Questa

storia di dolori e di colpe amaramente scontate è condensata nelle rappresentazioni dei primi

fatti del Vecchio Testamento, le quali si svolgono su, nella volta, come qualcosa di fatale; pur

dopo il diluvio l’umanità ricade nella colpa, la prole di Noè (è l’ultima scena) che irride il

genitore, è la creatura umana che, matta ed empia, misconosce i doni del suo Padre celeste.

L’umanità, peccatrice prima nel suo primo parente e poi nella stessa prole di Noè, da Dio

destinata a rinnovarla, si sfrangia, nelle lunette e nei triangoli, nelle molteplici figurazioni

ANGELINA ROSSI

Più allegra vendetta del trattamento ingiusto, che riteneva gli fosse stato fatto, non avrebbe

potuto prendere Michelangelo che secondando il desiderio del suo Mecenate !

Ma il solitario artista covava un pensiero troppo alto, perchè potesse sagrificarlo a un

suo personale risentimento. Avrebbero incusso gli Apostoli nell’animo dei riguardanti il sacro

e salutare terrore, col quale il Savonarola aveva così potentemente scosso l’animo suo negli

anni della sua prima giovinezza, lo sdegno magnanimo, che l'eloquenza di Fra Girolamo vi

aveva alimentato? Il terrore della pena e insieme l’orrore della colpa e l’ira che nasce dallo

studio del bene e che dà all’anima la forza di resistere al dolore, ecco i sentimenti dei quali

nella sua solitudine si pasceva l’anima di Michelangelo, e che soli potevano purificare e redi-

mere l’umanità. Di questa catarsi non gli apostoli del Cristo venuto, ma i Profeti e le Sibille

prenunzi del Cristo giudice, che scenderà in terra a giudicare il mondo, potevano essere mi-

nistri. Ai Profeti e alle Sibille egli dunque presterà più d’uno di quegli atteggiamenti, con i

Fig. 26 — Michelangelo : Sibilla Libica

Roma, Cappella Sistina.

quali il Profeta ferrarese s’era impresso nella sua memoria, o la fervida fantasia di adolescente

s’era compiaciuto di rappresentarselo.

Nei freschi di Sant’Angelo in Formis il giudizio finale non è che l’ultimo episodio della

Cristiade; la vita, i miracoli e la passione di Gesù non occupano meno intensamente di esso

l’attenzione dello spettatore. La Sibilla vi ha la stessa modestissima parte che nella Croci-

fissione di San Marco. Iti entrambi i dipinti essa non è che una delle piccole figure che in-

corniciano la rappresentazione, una delle molte ma indistinte e fievoli voci che oscuramente

predicano il Cristo venturo. Nello stesso giudizio finale del grande Cortonese la Sibilla ha

una piccola parte. E l’effetto di tutti questi dipinti è sempre un sentimento di depressione,

di dolore e di pietà nei primi due, di terrore che inibisca ogni moto nel giudizio d’Orvieto.

Nella Sistina, in vece, soggetto non e la storia di Cristo, ma la storia dell’umanità; Cristo

non apparisce che nell’ultimo atto della grande tragedia, assai più Uomo che Dio. Questa

storia di dolori e di colpe amaramente scontate è condensata nelle rappresentazioni dei primi

fatti del Vecchio Testamento, le quali si svolgono su, nella volta, come qualcosa di fatale; pur

dopo il diluvio l’umanità ricade nella colpa, la prole di Noè (è l’ultima scena) che irride il

genitore, è la creatura umana che, matta ed empia, misconosce i doni del suo Padre celeste.

L’umanità, peccatrice prima nel suo primo parente e poi nella stessa prole di Noè, da Dio

destinata a rinnovarla, si sfrangia, nelle lunette e nei triangoli, nelle molteplici figurazioni