LE SIBILLE NELLE ARTI FIGURATIVE ITALIANE

447

minori, nelle quali spesso si sbizzarrì la fantasia dell’artista, e tra le quali sono relegati gli

stessi eroi del Vecchio Testamento, anzi gli stessi antenati di Cristo.

Da questa folla silenziosa o che geme sommessamente, quasi consapevole della sua colpa

e della sua incapacità di redimersi, prorompe alta la voce dei Profeti e delle Sibille, si levano

gigantesche, scultorie, le dodici figure che riempiono di sè l’una e l’altra parete e s’impon-

gono all’occhio anche dei più superficiali riguardanti. E non all'occhio soltanto, poiché da esse

muove come un visibile parlare ; è la voce del Profeta di Ferrara, che l’artista ha moltiplicata

e distribuita tra le sue dodici colossali figure palpitanti di vita, non esteriore soltanto, poiché,

in tutte, gli atti del corpo rivelano l’interna stampa del sentimento e del pensiero profondo.

Noi dubitiamo molto che Michelangelo, nel frescare la Sistina, attuasse uno schema lo-

gico prestabilito, che a ciascuna figura assegnasse l’ufficio di rappresentare un’astrazione della

mente, di simboleggiare una categoria del pensiero. I critici, che si son messi per questa via,

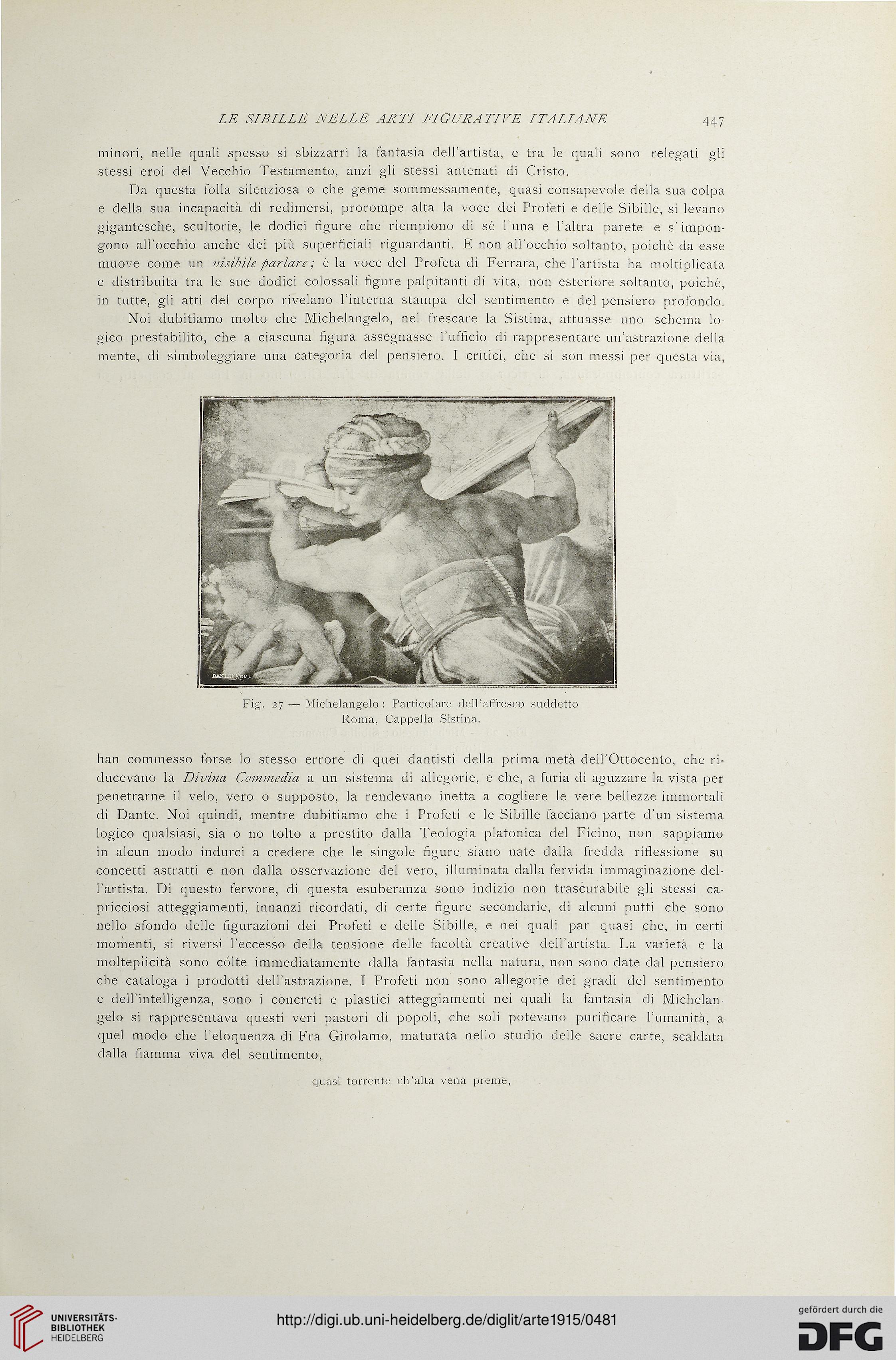

Fig. 27 — Michelangelo : Particolare del raffresco suddetto

Roma, Cappella Sistina.

han commesso forse lo stesso errore di quei dantisti della prima metà dell’Ottocento, che ri-

ducevano la Divina Commedia a un sistema di allegorie, e che, a furia di aguzzare la vista per

penetrarne il velo, vero o supposto, la rendevano inetta a cogliere le vere bellezze immortali

di Dante. Noi quindi, mentre dubitiamo che i Profeti e le Sibille facciano parte d’un sistema

logico qualsiasi, sia o no tolto a prestito dalla Teologia platonica del Ficino, non sappiamo

in alcun modo indurci a credere che le singole figure siano nate dalla fredda riflessione su

concetti astratti e non dalla osservazione del vero, illuminata dalla fervida immaginazione del-

l’artista. Di questo fervore, di questa esuberanza sono indizio non trascurabile gii stessi ca-

pricciosi atteggiamenti, innanzi ricordati, di certe figure secondarie, di alcuni putti che sono

nello sfondo delle figurazioni dei Profeti e delle Sibille, e nei quali par quasi che, in certi

momenti, si riversi l’eccesso della tensione delle facoltà creative dell’artista. La varietà e la

molteplicità sono cólte immediatamente dalla fantasia nella natura, non sono date dal pensiero

che cataloga i prodotti dell’astrazione. I Profeti non sono allegorie dei gradi del sentimento

e dell’intelligenza, sono i concreti e plastici atteggiamenti nei quali la fantasia di Michelan-

gelo si rappresentava questi veri pastori di popoli, che soli potevano purificare l’umanità, a

quel modo che l’eloquenza di Fra Girolamo, maturata nello studio delle sacre carte, scaldata

dalla fiamma viva del sentimento,

quasi torrente ch’aita vena preme

447

minori, nelle quali spesso si sbizzarrì la fantasia dell’artista, e tra le quali sono relegati gli

stessi eroi del Vecchio Testamento, anzi gli stessi antenati di Cristo.

Da questa folla silenziosa o che geme sommessamente, quasi consapevole della sua colpa

e della sua incapacità di redimersi, prorompe alta la voce dei Profeti e delle Sibille, si levano

gigantesche, scultorie, le dodici figure che riempiono di sè l’una e l’altra parete e s’impon-

gono all’occhio anche dei più superficiali riguardanti. E non all'occhio soltanto, poiché da esse

muove come un visibile parlare ; è la voce del Profeta di Ferrara, che l’artista ha moltiplicata

e distribuita tra le sue dodici colossali figure palpitanti di vita, non esteriore soltanto, poiché,

in tutte, gli atti del corpo rivelano l’interna stampa del sentimento e del pensiero profondo.

Noi dubitiamo molto che Michelangelo, nel frescare la Sistina, attuasse uno schema lo-

gico prestabilito, che a ciascuna figura assegnasse l’ufficio di rappresentare un’astrazione della

mente, di simboleggiare una categoria del pensiero. I critici, che si son messi per questa via,

Fig. 27 — Michelangelo : Particolare del raffresco suddetto

Roma, Cappella Sistina.

han commesso forse lo stesso errore di quei dantisti della prima metà dell’Ottocento, che ri-

ducevano la Divina Commedia a un sistema di allegorie, e che, a furia di aguzzare la vista per

penetrarne il velo, vero o supposto, la rendevano inetta a cogliere le vere bellezze immortali

di Dante. Noi quindi, mentre dubitiamo che i Profeti e le Sibille facciano parte d’un sistema

logico qualsiasi, sia o no tolto a prestito dalla Teologia platonica del Ficino, non sappiamo

in alcun modo indurci a credere che le singole figure siano nate dalla fredda riflessione su

concetti astratti e non dalla osservazione del vero, illuminata dalla fervida immaginazione del-

l’artista. Di questo fervore, di questa esuberanza sono indizio non trascurabile gii stessi ca-

pricciosi atteggiamenti, innanzi ricordati, di certe figure secondarie, di alcuni putti che sono

nello sfondo delle figurazioni dei Profeti e delle Sibille, e nei quali par quasi che, in certi

momenti, si riversi l’eccesso della tensione delle facoltà creative dell’artista. La varietà e la

molteplicità sono cólte immediatamente dalla fantasia nella natura, non sono date dal pensiero

che cataloga i prodotti dell’astrazione. I Profeti non sono allegorie dei gradi del sentimento

e dell’intelligenza, sono i concreti e plastici atteggiamenti nei quali la fantasia di Michelan-

gelo si rappresentava questi veri pastori di popoli, che soli potevano purificare l’umanità, a

quel modo che l’eloquenza di Fra Girolamo, maturata nello studio delle sacre carte, scaldata

dalla fiamma viva del sentimento,

quasi torrente ch’aita vena preme