14

rauch die Goldküste angelaufen und die

Ruinen des Forts besucht. Dabei gelang

es, eines der in den Trümmern begrabe-

nen alten Geschützrohre einzutauschen, das

nach der Heimat mitgenommen und im

Berliner Zeughaus aufgestellt ward. Ein

vom Schiffskommando verfaßter, durch

Skizzen illustrierter Bericht darüber erschien

im Beiheft Nr. 51 zum Marineverordnungs-

blatt 1884; wir kommen auf ihn noch zurück.

Damit ward unsere Kenntnis von der

ehemaligen Veste erheblich bereichert und

auf einmal Groß-Friedrichsburg in den

Vordergrund des Interesses gerückt. Konnte

man doch nunmehr von der Bauausführung

rind der inneren Einrichtung der Veste eine

deutliche Vorstellung gewinnen.

Den beim Generalstab befindlichen

Plänen zufolge war das Fort auf der

Grundlage eines regelmäßigen Vierecks mit

vier spitzaussallenden Eckbastionen oder

Bollwerken errichtet (Abb. 15), in der da-

mals üblichen niederländischenBefestigungs-

weise, die sich im 17. Jahrhundert heraus-

bildete und hauptsächlich auf den örtlichen

Bodenverhältnissen ihres Ursprungslandes gründete. Bei ihr bestanden die Werke aus Erdwällen mit bastioniertem

Grundriß, breiten und tiefen Wassergräben, dem Niederwall (Hausse Vra^ch, der dem Hauptwall vorgelagert war,

um die Bestreichung des toten Winkels zu verhindern, ferner aus dem gedeckten Weg und dein Glacis. Ein treff-

liches Beispiel für diese Befestigungsart bietet die vom Großen Kurfürsten angelegte Festung Berlin (1658-1675).

Das nämliche System wurde auch bei Groß-Friedrichsburg angewendet, allerdings unter Anpassung an die ört-

lichen Verhältnisse. Wir sehen den Hauptwall mit den 4 Basteien. Der Graben findet sich nur vor dem Haupt-

eingang, den ein Glockenturm ziert. Niederwall und Glacis, das durch den abfallenden Hang des Berges ersetzt

wird, fehlen. Die Oertlichkeit erlaubte eben kein strenges Befolgen des Schemas. Der Oberwall war reich bestückt

mit Geschützen, die aus Scharten feuerten; zuletzt waren es ihrer 44.

Gröbens Ingenieure legten von den im Bauriß vorgesehenen 4 Basteien zunächst nur die zwei der Landseite

zügewendeten an. Gröbens Angaben zufolge war das Fort „ein Viereck, 6 Ruten lang und 4 breit*). Es hatte

ein Vorgemach, Saal und Kaufgewölbe. Vor dem Fort waren die Baracken der Soldaten." Die Besatzung

bestand aus 1 Kaufmann, 1 Assistenten, 1 Korporal und 8 Mann.

Seine Fortsetzung und Erweiterung erfuhr der Bau durch den Ingenieurhauptmann Karl Konstantin von

Schnitter, der mit den Schiffen „Wasserhund" und „Güldener Löwe" 1633 hinausging, um das Fort zu vollenden.

Was Schnitter vorfand, war nicht genügend. Er spricht von dem „alten Werk, welches von Zäunen geflochten

war" (Bild Id**). In solcher Verfassung hat die Anlage sicherlich keinen imponierenden Eindruck gemacht, wie das

auch aus der Beschreibung des Generaldirektors Jan Nieman hervorgeht, der i. I. 1684 Assistent der Kompagnie,

es „ein schlechtes Fort" nennt, „das wie ein Bauerngarten aussieht", auch vergleicht er seine Unterkunft in dem-

selben nach Raum und Beschaffenheit mit einer „Bauernscheune", ein Urteil, das die Folgezeit seiner Uebertreibung

entkleiden sollte. Denn Schnitter legte das Fundament zu einem massiven Werk, und baute es zu 4 Bollwerken aus.

Allerdings zog sich die Arbeit lange hin kein Wunder, denn einmal reichten die vom Kurfürsten dazu gestifteten

36 000 Taler nicht aus, und dann mußte alles Baumaterial, Steine, Kalk, Dachziegel, Holz usw. aus der Heimat

hingeschasft werden. Kalk wurde auch aus dem am Strande gesammelten Muscheln gebrannt; wie noch jetzt der

Augenschein lehrt, enthält der Mörtel Muschelreste.

Mit Schnitters Ankunft 1684 kam der Ausbau des Forts, wie oben bereits angedeutet, wieder in Fluß. Die

alte Besatzung war durch Fiebereinflüsse aus 16 Köpfe zusammengeschmolzen. Zwei neue Bollwerke wurden nach

der Seeseite angelegt, so daß das Fort nunmehr die Gestalt eines regelmäßigen Vierecks erhielt. Der Hauptwall

wurde aus Steinen aufgemauert und das Innere mit steinernen Kasematten versehen.

Schnitter blieb mehrere Jahre in der Kolonie als Fortkommandant, wurde dann wegen einiger Verfehlungen

nach Berlin zurückberufen, wo er als Oberst starb. Sein prächtiges Grabdenkmal, neben dem seines Schwieger-

vaters, des berühmten Historiographen Pufendorf, belegen, bildet noch heute einen Schmuck des Chors der Berliner

Nikolaikirche. Auf Bild 15 lesen wir nachstehende eigenhändige von Schnitter vollzogene Eintragungen:

„Abriß von Festung Fciedrichsburg in Afrika, wie selbige angeleget anno 1684, den 2. Juni.

*) Damach war die Anlage in recht bescheidenen Abmessungen abgesteckt, falls Gröbens Angaben nicht etwa ein anderer

Mahstab zugrunde liegt.

**) Die Abbildungen von Nr. ld ab erscheinen in der Fortsetzung.

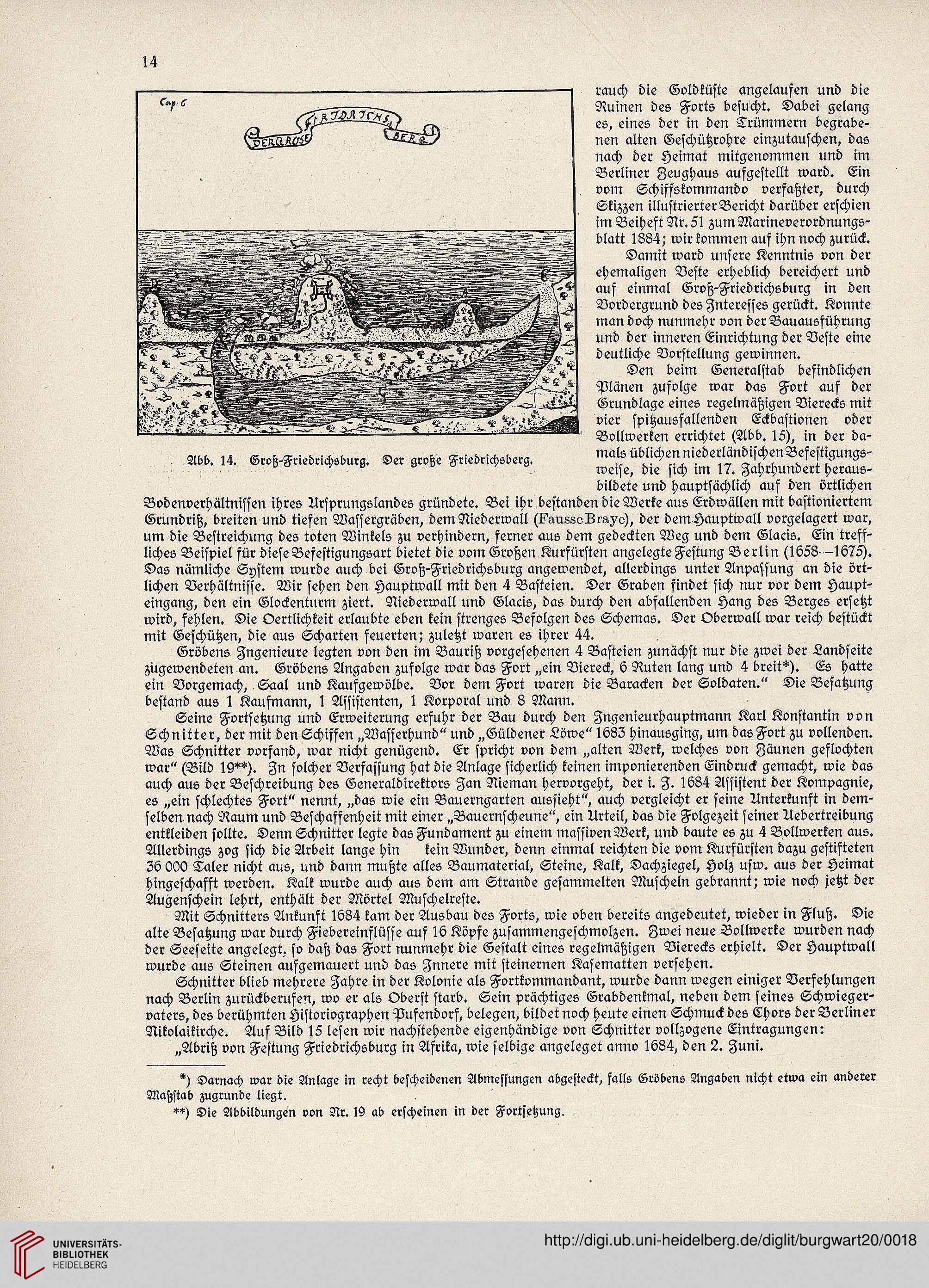

Abb. 14. Groß-Friedrichsburg. Der große Friedrichsberg.

rauch die Goldküste angelaufen und die

Ruinen des Forts besucht. Dabei gelang

es, eines der in den Trümmern begrabe-

nen alten Geschützrohre einzutauschen, das

nach der Heimat mitgenommen und im

Berliner Zeughaus aufgestellt ward. Ein

vom Schiffskommando verfaßter, durch

Skizzen illustrierter Bericht darüber erschien

im Beiheft Nr. 51 zum Marineverordnungs-

blatt 1884; wir kommen auf ihn noch zurück.

Damit ward unsere Kenntnis von der

ehemaligen Veste erheblich bereichert und

auf einmal Groß-Friedrichsburg in den

Vordergrund des Interesses gerückt. Konnte

man doch nunmehr von der Bauausführung

rind der inneren Einrichtung der Veste eine

deutliche Vorstellung gewinnen.

Den beim Generalstab befindlichen

Plänen zufolge war das Fort auf der

Grundlage eines regelmäßigen Vierecks mit

vier spitzaussallenden Eckbastionen oder

Bollwerken errichtet (Abb. 15), in der da-

mals üblichen niederländischenBefestigungs-

weise, die sich im 17. Jahrhundert heraus-

bildete und hauptsächlich auf den örtlichen

Bodenverhältnissen ihres Ursprungslandes gründete. Bei ihr bestanden die Werke aus Erdwällen mit bastioniertem

Grundriß, breiten und tiefen Wassergräben, dem Niederwall (Hausse Vra^ch, der dem Hauptwall vorgelagert war,

um die Bestreichung des toten Winkels zu verhindern, ferner aus dem gedeckten Weg und dein Glacis. Ein treff-

liches Beispiel für diese Befestigungsart bietet die vom Großen Kurfürsten angelegte Festung Berlin (1658-1675).

Das nämliche System wurde auch bei Groß-Friedrichsburg angewendet, allerdings unter Anpassung an die ört-

lichen Verhältnisse. Wir sehen den Hauptwall mit den 4 Basteien. Der Graben findet sich nur vor dem Haupt-

eingang, den ein Glockenturm ziert. Niederwall und Glacis, das durch den abfallenden Hang des Berges ersetzt

wird, fehlen. Die Oertlichkeit erlaubte eben kein strenges Befolgen des Schemas. Der Oberwall war reich bestückt

mit Geschützen, die aus Scharten feuerten; zuletzt waren es ihrer 44.

Gröbens Ingenieure legten von den im Bauriß vorgesehenen 4 Basteien zunächst nur die zwei der Landseite

zügewendeten an. Gröbens Angaben zufolge war das Fort „ein Viereck, 6 Ruten lang und 4 breit*). Es hatte

ein Vorgemach, Saal und Kaufgewölbe. Vor dem Fort waren die Baracken der Soldaten." Die Besatzung

bestand aus 1 Kaufmann, 1 Assistenten, 1 Korporal und 8 Mann.

Seine Fortsetzung und Erweiterung erfuhr der Bau durch den Ingenieurhauptmann Karl Konstantin von

Schnitter, der mit den Schiffen „Wasserhund" und „Güldener Löwe" 1633 hinausging, um das Fort zu vollenden.

Was Schnitter vorfand, war nicht genügend. Er spricht von dem „alten Werk, welches von Zäunen geflochten

war" (Bild Id**). In solcher Verfassung hat die Anlage sicherlich keinen imponierenden Eindruck gemacht, wie das

auch aus der Beschreibung des Generaldirektors Jan Nieman hervorgeht, der i. I. 1684 Assistent der Kompagnie,

es „ein schlechtes Fort" nennt, „das wie ein Bauerngarten aussieht", auch vergleicht er seine Unterkunft in dem-

selben nach Raum und Beschaffenheit mit einer „Bauernscheune", ein Urteil, das die Folgezeit seiner Uebertreibung

entkleiden sollte. Denn Schnitter legte das Fundament zu einem massiven Werk, und baute es zu 4 Bollwerken aus.

Allerdings zog sich die Arbeit lange hin kein Wunder, denn einmal reichten die vom Kurfürsten dazu gestifteten

36 000 Taler nicht aus, und dann mußte alles Baumaterial, Steine, Kalk, Dachziegel, Holz usw. aus der Heimat

hingeschasft werden. Kalk wurde auch aus dem am Strande gesammelten Muscheln gebrannt; wie noch jetzt der

Augenschein lehrt, enthält der Mörtel Muschelreste.

Mit Schnitters Ankunft 1684 kam der Ausbau des Forts, wie oben bereits angedeutet, wieder in Fluß. Die

alte Besatzung war durch Fiebereinflüsse aus 16 Köpfe zusammengeschmolzen. Zwei neue Bollwerke wurden nach

der Seeseite angelegt, so daß das Fort nunmehr die Gestalt eines regelmäßigen Vierecks erhielt. Der Hauptwall

wurde aus Steinen aufgemauert und das Innere mit steinernen Kasematten versehen.

Schnitter blieb mehrere Jahre in der Kolonie als Fortkommandant, wurde dann wegen einiger Verfehlungen

nach Berlin zurückberufen, wo er als Oberst starb. Sein prächtiges Grabdenkmal, neben dem seines Schwieger-

vaters, des berühmten Historiographen Pufendorf, belegen, bildet noch heute einen Schmuck des Chors der Berliner

Nikolaikirche. Auf Bild 15 lesen wir nachstehende eigenhändige von Schnitter vollzogene Eintragungen:

„Abriß von Festung Fciedrichsburg in Afrika, wie selbige angeleget anno 1684, den 2. Juni.

*) Damach war die Anlage in recht bescheidenen Abmessungen abgesteckt, falls Gröbens Angaben nicht etwa ein anderer

Mahstab zugrunde liegt.

**) Die Abbildungen von Nr. ld ab erscheinen in der Fortsetzung.

Abb. 14. Groß-Friedrichsburg. Der große Friedrichsberg.