22

„§ 6. Der Gouverneur soll allein über die Miliz zu gebieten, der Oberkaufmann (Generaldirektor) aber mit

seinen Kommisen allein über alle Sachen, die Handel und Wandel betreffen, die Direktion haben und soll der Gou-

verneur und die unter ihm gehörige Miliz sich weder clirsoto noch por iuclirsvtum darin zu mischen oder unter

einigem prätext... einige Kaufmannschaft zu treiben . . . bemächtigt sein.

8 7. Dahingegen soll der Oberkaufmann mit den seinen sich in keine militärische Dinge mesliren, es sei dann

insoweit, daß einige andere Europäische Potenz oder auch die Naturellen in Africa aus vorerwähnte Forteresse

etwas vornehmen möchten, in welchem Fall er vielmehr ausdrücklich verbunden sein soll, dem Gouverneur und

der Milice mit allen seinen Leuten mannhaft und getreulich beizustehen."

Diese Verpflichtung zur Hilfeleistung im Kriegsfall wurde späterhin auch auf die Schwarzen ausgedehnt,

eine Vorsichtsmaßregel, die um so berechtigter war, als die junge Siedelung sich schließlich der Feindseligkeiten

der Holländer zu erwehren hatte. Ihnen gehörte, wenigstens dem Namen nach, der ganze Küstenstrich der Gold-

küste, und darum kam ihnen die Niederlassung der Brandenburger wenig gelegen. Ein drohendes Anzeichen be-

vorstehender Verwicklungen am politischen Horizont war die bereits erwähnte Wegnahme des „Wappen von

Brandenburg" durch die Holländer; es folgte die Beschlagnahme des „Wasserhund" und der „Stadt Berlin".

And wenn auch die Holländer schließlich zur Herausgabe der Schiffe und zur Ersatzleistung des entstandenen Schadens

sich herbeiließen, so verging darüber geraume Zeit.

Inzwischen hatte sich in Groh-Friedrichsburg eine lebhafte Handelstätigkeit entwickelt. Es gab genug, vor-

nehmlich holländische Schiffe, die es vorzogen, mit den

Brandenburgern Handel zu treiben, als sich den Schere-

reien der Westindischen Kompagnie auszusetzen.

Im Iahre1687 verdichtete sich die drohendeHaltung der

bösen Nachbarn zu offener Feindseligkeit. Der General-

direktor de Sweers rückte, nachdem er die Dorotheenschanze

überrumpelt, mit Heeresmacht vor unsere Festung und

verlangte die Uebergabe. Wie der damalige Kommandant

berichtet, „lag die Forteresse wohl in der Vierkant fertig in

ihren Mauern, aber sie hatte noch keine Batterien, um die

Kanonen aufzupflanzen. Also bauten wir aus der Forteresse

2 Bollwerke vonPallisaden, um uns derKanonen bedienen

zu können."

Ungeachtet der Unfertigkeit der ganzen Anlage lehnte

der Kommandant alle Verhandlungen ab und schloß seine

Absage an de Sweers mit den mannhaften Worten: „So

aber Eure Edlen sich gewaltsam der Forteresse zu bemustern

versuchen wollen, so werden wir unsere Schuldigkeit tun

und uns bis auf den letzten Mann verwehren."

Den Holländern blieb, nachdem nicht nur die Versuche,

die Brandenburgischen Neger zum Abfall zu bewegen,

sondern auch ein nüchtlicherHandstreich mißglückt waren, nichts übrig, als sich auf ein Abschneiden der Zufuhr zu

beschränken.

Alle diese Machenschaften gegen seine Lieblingsschöpfung und im Zusammenhang damit die Schädigung

seiner Gerechtsame durch das Staatswesen, dem er in schwerer Zeit gegen die Uebergrisfe Ludwigs XIV. bereit-

willig und nachhaltig Beistand geleistet, riefen in der Seele des Großen Kurfürsten Schmerz lind Entrüstung hervor.

Zu den beabsichtigten kriegerischen Maßnahmen gegen die Generalstaaten kam es jedoch nicht mehr, denn der Tod

nahm Friedrich Wilhelm am 29. April 1688 aus dieser Zeitlichkeit hinweg und enthob ihn damit schwerwiegenden

Entschließungen.

Mit dem Begründer der Kolonien schwand ihr tatkräftiger Schirmherr. Seinem Nachfolger auf dem Throne,

Friedrich III., dem späteren ersten Preußenkönig, fehlte es nicht an Interesse und Verständnis für die Bedeutung

von See- und Kolonialmächtigkeit, wohl aber an dem Willen, für die Pflege der jungen Pflanzung nachhaltig mit den

Machtmitteln des Staates einzutreten; seine ganze Handlungsweise wurde durch seine in kontinentaler Richtung

sich bewegende Politik bestimmt.

Die Handelsverhältnisse gestalteten sich noch immer zufriedenstellend; der Handel war eben der Hauptnerv

der jungen Siedlung, und der Generaldirektor war angewiesen, der flotten Entwicklung desselben sein Haupt-

augenmerk zuzuwenden. Gegenstände der Einfuhr waren Kleiderstoffe, Branntwein, Zinnkannen, Eisen, Glas-

korallen — diese fertigte der bekannte Alchimist Kunkel von Löwcnstern auf seiner Glashütte zu Potsdam (Psauen-

insel) an — dagegen lieferten die Eingeborenen Salz, Korn, Elefantenzähne, Staubgold und Sklaven — das

„Fundament der Kompagnie". Das eingehandelte Gold diente u. a. zur Prägung der „Guineadukaten", die die

Bildnisse Friedrich Wilhelms und später seines Nachfolgers mit einer Schiffsdarstellung trugen. Von diesen heute

recht selten gewordenen Dukaten gah es eine ganze Anzahl verschiedener Prägungen. (Vgl. Ad. Meyer:

„Prägungen usw.").

Allerdings hatte Raule aus Sparsamkeitsgründen sich für eine Einschränkung der Beamten und der Garnison

ausgesprochen; er erklärte cs für ausreichend, wenn auf Groh-Friedrichsburg ein Kommandant wäre, der „außer

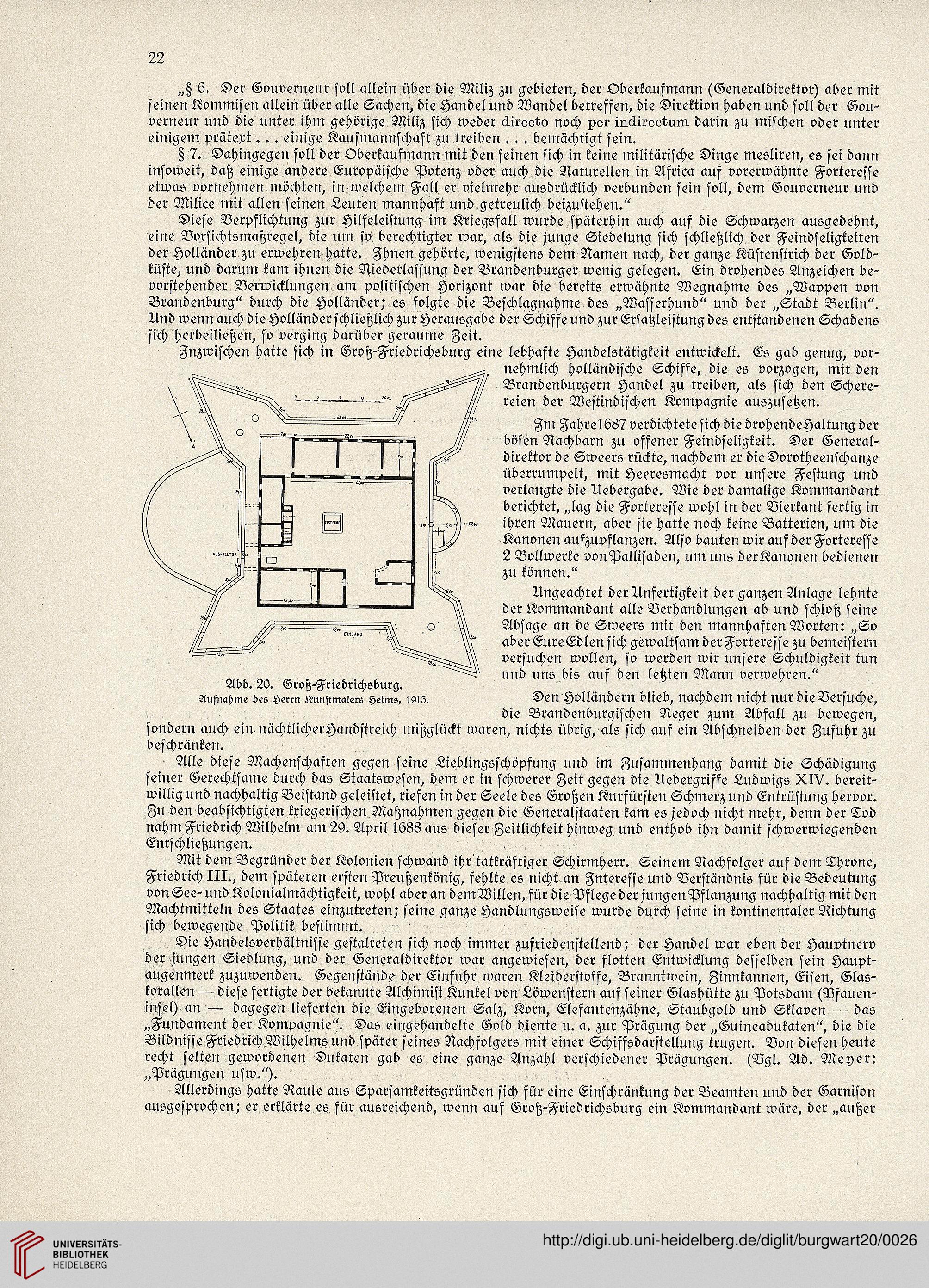

Aufnahme des Herrn Kunstmalers Heims, 1913.

„§ 6. Der Gouverneur soll allein über die Miliz zu gebieten, der Oberkaufmann (Generaldirektor) aber mit

seinen Kommisen allein über alle Sachen, die Handel und Wandel betreffen, die Direktion haben und soll der Gou-

verneur und die unter ihm gehörige Miliz sich weder clirsoto noch por iuclirsvtum darin zu mischen oder unter

einigem prätext... einige Kaufmannschaft zu treiben . . . bemächtigt sein.

8 7. Dahingegen soll der Oberkaufmann mit den seinen sich in keine militärische Dinge mesliren, es sei dann

insoweit, daß einige andere Europäische Potenz oder auch die Naturellen in Africa aus vorerwähnte Forteresse

etwas vornehmen möchten, in welchem Fall er vielmehr ausdrücklich verbunden sein soll, dem Gouverneur und

der Milice mit allen seinen Leuten mannhaft und getreulich beizustehen."

Diese Verpflichtung zur Hilfeleistung im Kriegsfall wurde späterhin auch auf die Schwarzen ausgedehnt,

eine Vorsichtsmaßregel, die um so berechtigter war, als die junge Siedelung sich schließlich der Feindseligkeiten

der Holländer zu erwehren hatte. Ihnen gehörte, wenigstens dem Namen nach, der ganze Küstenstrich der Gold-

küste, und darum kam ihnen die Niederlassung der Brandenburger wenig gelegen. Ein drohendes Anzeichen be-

vorstehender Verwicklungen am politischen Horizont war die bereits erwähnte Wegnahme des „Wappen von

Brandenburg" durch die Holländer; es folgte die Beschlagnahme des „Wasserhund" und der „Stadt Berlin".

And wenn auch die Holländer schließlich zur Herausgabe der Schiffe und zur Ersatzleistung des entstandenen Schadens

sich herbeiließen, so verging darüber geraume Zeit.

Inzwischen hatte sich in Groh-Friedrichsburg eine lebhafte Handelstätigkeit entwickelt. Es gab genug, vor-

nehmlich holländische Schiffe, die es vorzogen, mit den

Brandenburgern Handel zu treiben, als sich den Schere-

reien der Westindischen Kompagnie auszusetzen.

Im Iahre1687 verdichtete sich die drohendeHaltung der

bösen Nachbarn zu offener Feindseligkeit. Der General-

direktor de Sweers rückte, nachdem er die Dorotheenschanze

überrumpelt, mit Heeresmacht vor unsere Festung und

verlangte die Uebergabe. Wie der damalige Kommandant

berichtet, „lag die Forteresse wohl in der Vierkant fertig in

ihren Mauern, aber sie hatte noch keine Batterien, um die

Kanonen aufzupflanzen. Also bauten wir aus der Forteresse

2 Bollwerke vonPallisaden, um uns derKanonen bedienen

zu können."

Ungeachtet der Unfertigkeit der ganzen Anlage lehnte

der Kommandant alle Verhandlungen ab und schloß seine

Absage an de Sweers mit den mannhaften Worten: „So

aber Eure Edlen sich gewaltsam der Forteresse zu bemustern

versuchen wollen, so werden wir unsere Schuldigkeit tun

und uns bis auf den letzten Mann verwehren."

Den Holländern blieb, nachdem nicht nur die Versuche,

die Brandenburgischen Neger zum Abfall zu bewegen,

sondern auch ein nüchtlicherHandstreich mißglückt waren, nichts übrig, als sich auf ein Abschneiden der Zufuhr zu

beschränken.

Alle diese Machenschaften gegen seine Lieblingsschöpfung und im Zusammenhang damit die Schädigung

seiner Gerechtsame durch das Staatswesen, dem er in schwerer Zeit gegen die Uebergrisfe Ludwigs XIV. bereit-

willig und nachhaltig Beistand geleistet, riefen in der Seele des Großen Kurfürsten Schmerz lind Entrüstung hervor.

Zu den beabsichtigten kriegerischen Maßnahmen gegen die Generalstaaten kam es jedoch nicht mehr, denn der Tod

nahm Friedrich Wilhelm am 29. April 1688 aus dieser Zeitlichkeit hinweg und enthob ihn damit schwerwiegenden

Entschließungen.

Mit dem Begründer der Kolonien schwand ihr tatkräftiger Schirmherr. Seinem Nachfolger auf dem Throne,

Friedrich III., dem späteren ersten Preußenkönig, fehlte es nicht an Interesse und Verständnis für die Bedeutung

von See- und Kolonialmächtigkeit, wohl aber an dem Willen, für die Pflege der jungen Pflanzung nachhaltig mit den

Machtmitteln des Staates einzutreten; seine ganze Handlungsweise wurde durch seine in kontinentaler Richtung

sich bewegende Politik bestimmt.

Die Handelsverhältnisse gestalteten sich noch immer zufriedenstellend; der Handel war eben der Hauptnerv

der jungen Siedlung, und der Generaldirektor war angewiesen, der flotten Entwicklung desselben sein Haupt-

augenmerk zuzuwenden. Gegenstände der Einfuhr waren Kleiderstoffe, Branntwein, Zinnkannen, Eisen, Glas-

korallen — diese fertigte der bekannte Alchimist Kunkel von Löwcnstern auf seiner Glashütte zu Potsdam (Psauen-

insel) an — dagegen lieferten die Eingeborenen Salz, Korn, Elefantenzähne, Staubgold und Sklaven — das

„Fundament der Kompagnie". Das eingehandelte Gold diente u. a. zur Prägung der „Guineadukaten", die die

Bildnisse Friedrich Wilhelms und später seines Nachfolgers mit einer Schiffsdarstellung trugen. Von diesen heute

recht selten gewordenen Dukaten gah es eine ganze Anzahl verschiedener Prägungen. (Vgl. Ad. Meyer:

„Prägungen usw.").

Allerdings hatte Raule aus Sparsamkeitsgründen sich für eine Einschränkung der Beamten und der Garnison

ausgesprochen; er erklärte cs für ausreichend, wenn auf Groh-Friedrichsburg ein Kommandant wäre, der „außer

Aufnahme des Herrn Kunstmalers Heims, 1913.