36

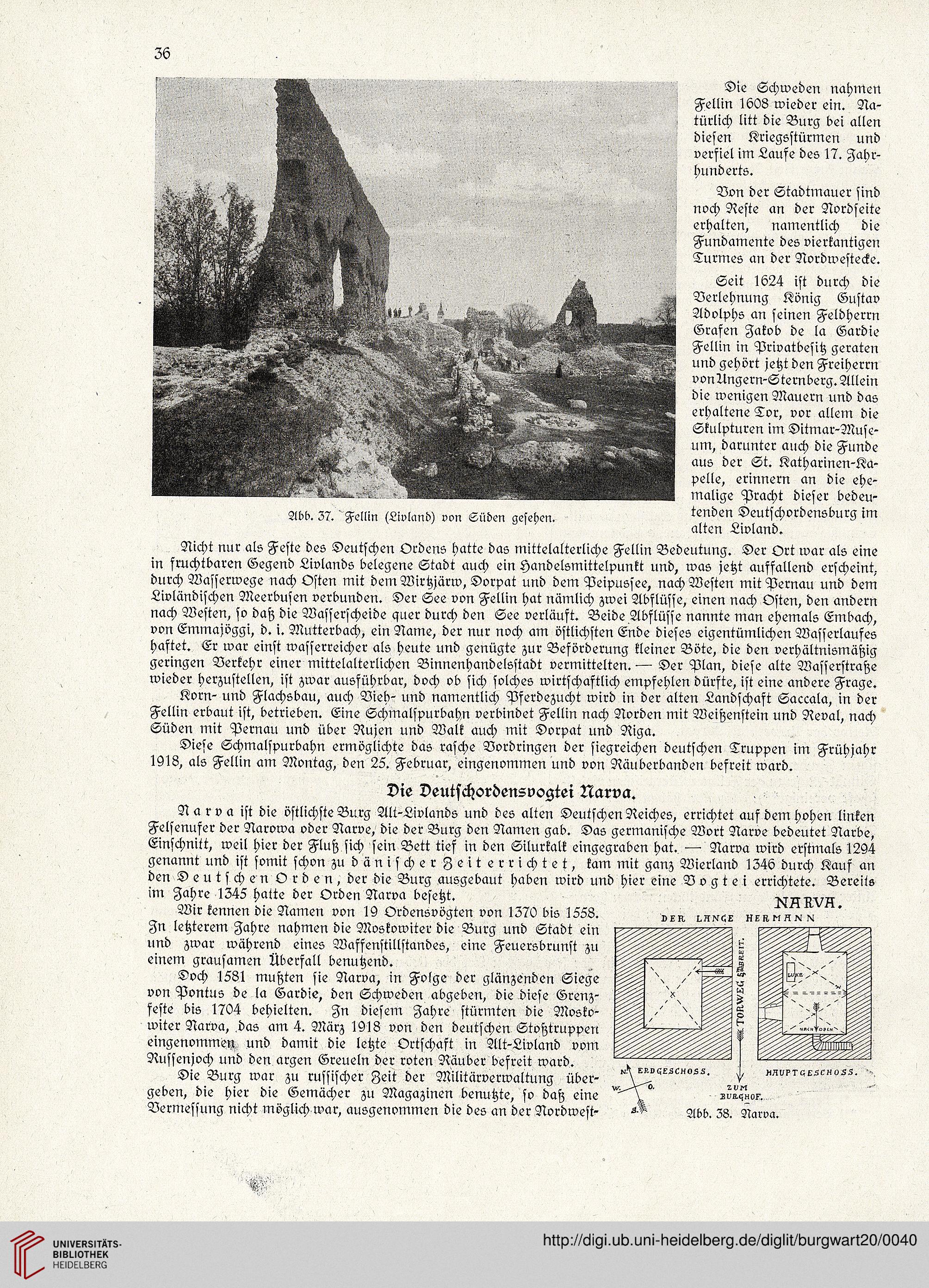

Abb. 37. Fellin (Livlmib) von Süden gesehen.

Die Schweden nahmen

Fellin 1608 wieder ein. Na-

türlich litt die Burg bei allen

diesen Kriegsstürmen und

verfiel im Laufe des 17. Jahr-

hunderts.

Von der Stadtmauer sind

noch Neste an der Nordseite

erhalten, namentlich die

Fundamente des vierkantigen

Turmes an der Nordwestecke.

Seit 1624 ist durch die

Verleimung König Gustav

Adolphs an seinen Feldherrn

Grafen Jakob de la Eardie

Fellin in Privatbesitz geraten

und gehört jetzt den Freiherrn

vonIlngern-Sternberg. Allein

die wenigen Mauern und das

erhaltene Tor, vor allein die

Skulpturen im Ditmar-Muse-

um, darunter auch die Funde

aus der St. Katharinen-Ka-

pelle, erinnern an die ehe-

malige Pracht dieser bedeu-

tenden Deutschordensburg im

alten Livland.

Nicht nur als Feste des Deutschen Ordens hatte das mittelalterliche Fellin Bedeutung. Der Ort war als eine

in fruchtbaren Gegend Livlands belegene Stadt auch ein Handelsmittclpunkt und, was jetzt auffallend erscheint,

durch Wasserwege nach Osten mit dem Wirtzjärw, Dorpat und den: Peipussee, nach Westen mit Pernau und dem

Livländischen Meerbusen verbunden. Der See von Fellin hat nämlich zwei Abflüsse, einen nach Osten, den andern

nach Westen, so daß die Wasserscheide quer durch den See verläuft. Beide Abflüsse nannte inan ehemals Einbach,

von Emmajöggi, d. i. Mutterbach, ein Name, der nur noch am östlichsten Ende dieses eigentümlicheil Wasserlauses

hastet. Er war einst wasserreicher als heute und genügte zur Beförderung kleiner Böte, die den verhältnismäßig

geringen Verkehr einer mittelalterlichen Binnenhandelsstadt vermittelten.'— Der Plan, diese alte Wasserstraße

wieder herzustellen, ist zwar ausführbar, doch ob sich solches wirtschaftlich empfehlen dürfte, ist eine andere Frage.

Korn- lind Flachsbau, auch Vieh- und namentlich Pferdezucht wird in der alten Landschaft Saccala, in der

Fellin erbaut ist, betrieben. Eine Schmalspurbahn verbindet Fellin nach Norden mit Weißenstein lind Reval, nach

Süden mit Pernau und über Rujen und Walk mich mit Dorpat und Riga.

Diese Schmalspurbahn ermöglichte das rasche Vordringen der siegreichen deutschen Truppen im Frühjahr

1918, als Fellin am Montag, den 25. Februar, eingenommen und von Räuberbanden befreit ward.

Die Deutschordensvogtei Narva.

Narva ist die östlichste Burg Alt-Livlands und des alten Deutschen Reiches, errichtet auf dein hohen linken

Felsenufer der Narowa oder Narve, die der Burg den Namen gab. Das germanische Wort Narve bedeutet Narbe,

Einschnitt, weil hier der Fluß sich sein Bett tief in den Silurkalk eingegraben hat. — Narva wird erstmals 1294

genannt und ist somit schon zu dänischer Feit errichtet, kam mit ganz Wierland 1346 durch Kauf an

den Deutschen Orden, der die Burg ausgebaut haben wird und hier eine Vogtei errichtete. Bereits

im Jahre 1345 hatte der Orden Narva besetzt.

Wir kennen die Namen von 19 Ocdensvögten von 1370 bis 1558.

In letzterem Jahre nahmen die Moskowiter die Burg und Stadt ein

und zwar während eines Waffenstillstandes, eine Feuersbrunst zu

einem grausamen Überfall benutzend.

Doch 1581 mußten sie Narva, in Folge der glänzenden Siege

von Pontus de la Gardie, den Schweden abgeben, die diese Grenz-

feste bis 1704 behielten. In diesem Jahre stürmten die Mosko-

witer Narva, das am 4. März 1918 von den deutschen Stoßtruppen

eingenommen und damit die letzte Ortschaft in Alt-Livland vom

Russenjoch und den argen Greueln der roten Räuber befreit ward.

Die Burg war zu russischer Zeit der Militärverwaltung über-

geben, die hier die Gemächer zu Magazinen benutzte, so daß eine

Vermessung nicht möglich war, ausgenommen die des an der Nordwest-

2 ur-ck

rvLqnok'.

Abb. 58. Narva

Abb. 37. Fellin (Livlmib) von Süden gesehen.

Die Schweden nahmen

Fellin 1608 wieder ein. Na-

türlich litt die Burg bei allen

diesen Kriegsstürmen und

verfiel im Laufe des 17. Jahr-

hunderts.

Von der Stadtmauer sind

noch Neste an der Nordseite

erhalten, namentlich die

Fundamente des vierkantigen

Turmes an der Nordwestecke.

Seit 1624 ist durch die

Verleimung König Gustav

Adolphs an seinen Feldherrn

Grafen Jakob de la Eardie

Fellin in Privatbesitz geraten

und gehört jetzt den Freiherrn

vonIlngern-Sternberg. Allein

die wenigen Mauern und das

erhaltene Tor, vor allein die

Skulpturen im Ditmar-Muse-

um, darunter auch die Funde

aus der St. Katharinen-Ka-

pelle, erinnern an die ehe-

malige Pracht dieser bedeu-

tenden Deutschordensburg im

alten Livland.

Nicht nur als Feste des Deutschen Ordens hatte das mittelalterliche Fellin Bedeutung. Der Ort war als eine

in fruchtbaren Gegend Livlands belegene Stadt auch ein Handelsmittclpunkt und, was jetzt auffallend erscheint,

durch Wasserwege nach Osten mit dem Wirtzjärw, Dorpat und den: Peipussee, nach Westen mit Pernau und dem

Livländischen Meerbusen verbunden. Der See von Fellin hat nämlich zwei Abflüsse, einen nach Osten, den andern

nach Westen, so daß die Wasserscheide quer durch den See verläuft. Beide Abflüsse nannte inan ehemals Einbach,

von Emmajöggi, d. i. Mutterbach, ein Name, der nur noch am östlichsten Ende dieses eigentümlicheil Wasserlauses

hastet. Er war einst wasserreicher als heute und genügte zur Beförderung kleiner Böte, die den verhältnismäßig

geringen Verkehr einer mittelalterlichen Binnenhandelsstadt vermittelten.'— Der Plan, diese alte Wasserstraße

wieder herzustellen, ist zwar ausführbar, doch ob sich solches wirtschaftlich empfehlen dürfte, ist eine andere Frage.

Korn- lind Flachsbau, auch Vieh- und namentlich Pferdezucht wird in der alten Landschaft Saccala, in der

Fellin erbaut ist, betrieben. Eine Schmalspurbahn verbindet Fellin nach Norden mit Weißenstein lind Reval, nach

Süden mit Pernau und über Rujen und Walk mich mit Dorpat und Riga.

Diese Schmalspurbahn ermöglichte das rasche Vordringen der siegreichen deutschen Truppen im Frühjahr

1918, als Fellin am Montag, den 25. Februar, eingenommen und von Räuberbanden befreit ward.

Die Deutschordensvogtei Narva.

Narva ist die östlichste Burg Alt-Livlands und des alten Deutschen Reiches, errichtet auf dein hohen linken

Felsenufer der Narowa oder Narve, die der Burg den Namen gab. Das germanische Wort Narve bedeutet Narbe,

Einschnitt, weil hier der Fluß sich sein Bett tief in den Silurkalk eingegraben hat. — Narva wird erstmals 1294

genannt und ist somit schon zu dänischer Feit errichtet, kam mit ganz Wierland 1346 durch Kauf an

den Deutschen Orden, der die Burg ausgebaut haben wird und hier eine Vogtei errichtete. Bereits

im Jahre 1345 hatte der Orden Narva besetzt.

Wir kennen die Namen von 19 Ocdensvögten von 1370 bis 1558.

In letzterem Jahre nahmen die Moskowiter die Burg und Stadt ein

und zwar während eines Waffenstillstandes, eine Feuersbrunst zu

einem grausamen Überfall benutzend.

Doch 1581 mußten sie Narva, in Folge der glänzenden Siege

von Pontus de la Gardie, den Schweden abgeben, die diese Grenz-

feste bis 1704 behielten. In diesem Jahre stürmten die Mosko-

witer Narva, das am 4. März 1918 von den deutschen Stoßtruppen

eingenommen und damit die letzte Ortschaft in Alt-Livland vom

Russenjoch und den argen Greueln der roten Räuber befreit ward.

Die Burg war zu russischer Zeit der Militärverwaltung über-

geben, die hier die Gemächer zu Magazinen benutzte, so daß eine

Vermessung nicht möglich war, ausgenommen die des an der Nordwest-

2 ur-ck

rvLqnok'.

Abb. 58. Narva