43

dem standhaften deutschen Willen der Bewohner gescheitert, bis die zweite Teilung Polens der Stadt die Wieder-

vereinigung mit dem alten Mutterlande brachte.

Entsprechend der Geschichte der Stadt ist auch Kultur und Bild Danzigs rein deutsch. Stadtplan und Kirchen

stammen noch aus der Ordenszeit. Der Plan der Nechtstadt hat den üblichen Grundriß der deutschen Kolonisten-

städte des Ostens, nur daß die breiten Straßen senkrecht, die schmalen parallel zur Mottlau, zum Wasser, führen.

Die Rechtstadt, die allein der Träger der wirtschaftlichen Entwickelung war, war von Mauern und Grüben umzogen

rind durch sie auch von der Altstadt und dem Hakelwerke im Norden, sowie von der „Vorstadt" im Süden ge-

schieden^).

Von den Bauten gotischer Zeit sind in erster Linie die (seit 1456) 6 Pfarrkirchen St. Marien, St. Johannnis

(Nechtstadt), St. Katharinen, St. Bartholomäi (Altstadt), St. Petri und Pauli (Vorstadt) und St. Barbara

(Niederstadt), letztere später umgebaut; dann die Klosterkirchen der Dominikaner (St. Nicolai), der Franziskaner

(St. Trinitatis) und der Karmeliter (St. Joseph) sowie der Brigittennonnen zu nennen, ferner von den Be-

festigungen der Rechtstadt einige Türme, die noch erhalten sind, und endlich vereinzelte Wohnhäuser (Kl. Hosen-

nähergasse) und Tore. Die aus die Mottlau hinabsührenden Straßen sind nämlich regelmäßig durch ein Tor-

gebände geschlossen, vor dem sich dann die eigentliche Uferstraße, die Lange Brücke, entlangzieht. Diese Wasser-

tore stammen meist ebenfalls noch aus gotischer Zeit, am bekanntesten ist das gewaltige Krahntor (1410), das die

Lange Brücke so einzigartig beherrscht und noch heute seiner alten Bestimmung, Masten in die Schiffe einzu-

setzen, dient. Durch den Torabschluh erhalten die Straßen der Rechtstadt ihre unvergleichliche Abgeschlossenheit,

fast wie große Säle sehen die Straßen aus, keine endlose Ferne zwischen beiderseitigen hohen Häusern ermüdet

das Auge. Dazu tragen auch viel die Beischläge bei, Vorbauten vor den Häusern, die in die Straßen vorspringen

und meist durch kunstvolle Schmiedegitter oder Steinbalnstraden abgeschlossen werden. Sie gehören jedoch erst

einer späteren Zeit an. Die Kirchen sind dreischisfige Hallenkirchen mit nach innen gezogenen Strebepfeilern,

so daß neben den drei Schiffen rechts und links Kapellen entstehen. Achteckige Pfeiler tragen die überaus reichen

Stern-, Netz- und Zellengewölbe, jedes Schiss ist durch ein besonderes Dach überdeckt, so daß die Raumeinteilung

klar auch am Außenbau in die Erscheinung tritt. An der Westseite legt sichbei den Pfarrkirchen ein einziger, mächtiger

Turm vor. MitAusnahme des Turmes von St. Petri und Pauli, der ein Satteldach mitTreppengiebeln zeigt, sind

sämtliche Danziger Kirchtürme in der Zeit der Gotik nur bis an die Helme fortgesührt worden, dann aber durch

ein stumpfes Dach geschlossen. Gerade dadurch wird aber der Eindruck des Massenhaften so verstärkt, der heute

bestimmend für alle Danziger Bauten der Gotik ist. Am

gewaltigsten wirkt der Turm von St. Marien, der mit

seinem stumpfen Abschluß meilenweit aus die See und

das Land hinausragt und vielleicht in seiner Wirkung

noch dadurch besonders gesteigert wird, daß der so

ungemein zierliche, schlanke Renaissancehelm des Rat-

hausturmcs neben ihm zu gleicher Höhe emporwächst.

Nur der Turm von St. Katharinen erhielt 1634 eine

zierliche kupsergedeckte Spitze, von deren Höhe ein

Glockenspiel, Stiftung des Ratsherrn Andreas Stendel

1738, halbstündlich Choräle erklingen läßt. Es wurde

nach dem Brande von 1905 in alter Form erneuert.

Es ist hier nicht der Raum, eingehend die Bauten

zu behandeln, die uns ein gütiges Geschick in Danzig

erhalten hat. Die kirchlichen Bauten entstanden in

verhältnismäßig kurzer Zeit und sind sich darum in

ihrer Einzelausbildung ähnlich, nur in ihren Maßen

verschieden. Als Beispiel sei daher nur der größte der-

selben hervorgehoben: die Oberpsarrkirche St. Marien.

An Stelle der 1343 gegründeten Kirche trat um 1400

ein Neubau, der ein Zahrhundet später vollendet

wurde. Von ihm gilt alles über die gotischen Kirchen

der Stadt Gesagte in riesenhaftem Maße; schmucklos,

oben mit einem Zinnenkranz abgeschlossen, steigen die

gewaltigen Mauermassen empor, nur durch die hohen

Fenster unterbrochen, Chor und Kreuzschiff schließen

durch je drei zierliche, den Dächern vorgelegte Giebel

ab, die wieder von Türmchen mit nadelspitzen Helmen

begleitet werden. Da außerdem noch zwei Dachreiter

vorhanden sind, so überragen nicht weniger als 10

*) Anm.: Der Orden hatte, als ihm die Nechtstadt zu

mächtig wurde, schließlich noch weiter im Norden, an der

Weichsel, die Zungstadt, gegründet, die aber nach dem Abfall

Danzigs vom Orden zerstört wurde. Ihre Bewohner gingen

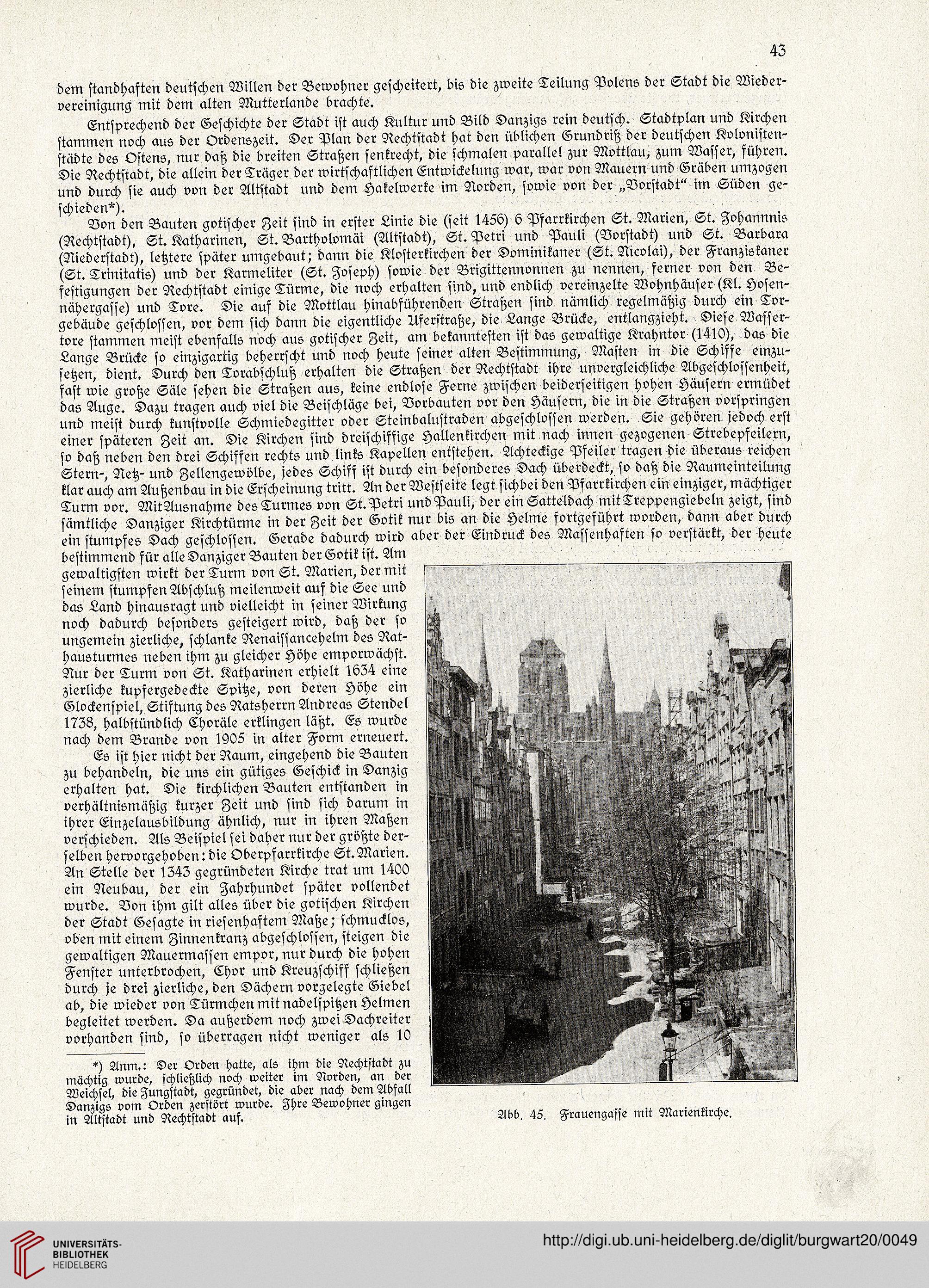

in Altstadt und Rechtstadt auf. Abb. 4S. Frauengasse mit Marienkirche.

dem standhaften deutschen Willen der Bewohner gescheitert, bis die zweite Teilung Polens der Stadt die Wieder-

vereinigung mit dem alten Mutterlande brachte.

Entsprechend der Geschichte der Stadt ist auch Kultur und Bild Danzigs rein deutsch. Stadtplan und Kirchen

stammen noch aus der Ordenszeit. Der Plan der Nechtstadt hat den üblichen Grundriß der deutschen Kolonisten-

städte des Ostens, nur daß die breiten Straßen senkrecht, die schmalen parallel zur Mottlau, zum Wasser, führen.

Die Rechtstadt, die allein der Träger der wirtschaftlichen Entwickelung war, war von Mauern und Grüben umzogen

rind durch sie auch von der Altstadt und dem Hakelwerke im Norden, sowie von der „Vorstadt" im Süden ge-

schieden^).

Von den Bauten gotischer Zeit sind in erster Linie die (seit 1456) 6 Pfarrkirchen St. Marien, St. Johannnis

(Nechtstadt), St. Katharinen, St. Bartholomäi (Altstadt), St. Petri und Pauli (Vorstadt) und St. Barbara

(Niederstadt), letztere später umgebaut; dann die Klosterkirchen der Dominikaner (St. Nicolai), der Franziskaner

(St. Trinitatis) und der Karmeliter (St. Joseph) sowie der Brigittennonnen zu nennen, ferner von den Be-

festigungen der Rechtstadt einige Türme, die noch erhalten sind, und endlich vereinzelte Wohnhäuser (Kl. Hosen-

nähergasse) und Tore. Die aus die Mottlau hinabsührenden Straßen sind nämlich regelmäßig durch ein Tor-

gebände geschlossen, vor dem sich dann die eigentliche Uferstraße, die Lange Brücke, entlangzieht. Diese Wasser-

tore stammen meist ebenfalls noch aus gotischer Zeit, am bekanntesten ist das gewaltige Krahntor (1410), das die

Lange Brücke so einzigartig beherrscht und noch heute seiner alten Bestimmung, Masten in die Schiffe einzu-

setzen, dient. Durch den Torabschluh erhalten die Straßen der Rechtstadt ihre unvergleichliche Abgeschlossenheit,

fast wie große Säle sehen die Straßen aus, keine endlose Ferne zwischen beiderseitigen hohen Häusern ermüdet

das Auge. Dazu tragen auch viel die Beischläge bei, Vorbauten vor den Häusern, die in die Straßen vorspringen

und meist durch kunstvolle Schmiedegitter oder Steinbalnstraden abgeschlossen werden. Sie gehören jedoch erst

einer späteren Zeit an. Die Kirchen sind dreischisfige Hallenkirchen mit nach innen gezogenen Strebepfeilern,

so daß neben den drei Schiffen rechts und links Kapellen entstehen. Achteckige Pfeiler tragen die überaus reichen

Stern-, Netz- und Zellengewölbe, jedes Schiss ist durch ein besonderes Dach überdeckt, so daß die Raumeinteilung

klar auch am Außenbau in die Erscheinung tritt. An der Westseite legt sichbei den Pfarrkirchen ein einziger, mächtiger

Turm vor. MitAusnahme des Turmes von St. Petri und Pauli, der ein Satteldach mitTreppengiebeln zeigt, sind

sämtliche Danziger Kirchtürme in der Zeit der Gotik nur bis an die Helme fortgesührt worden, dann aber durch

ein stumpfes Dach geschlossen. Gerade dadurch wird aber der Eindruck des Massenhaften so verstärkt, der heute

bestimmend für alle Danziger Bauten der Gotik ist. Am

gewaltigsten wirkt der Turm von St. Marien, der mit

seinem stumpfen Abschluß meilenweit aus die See und

das Land hinausragt und vielleicht in seiner Wirkung

noch dadurch besonders gesteigert wird, daß der so

ungemein zierliche, schlanke Renaissancehelm des Rat-

hausturmcs neben ihm zu gleicher Höhe emporwächst.

Nur der Turm von St. Katharinen erhielt 1634 eine

zierliche kupsergedeckte Spitze, von deren Höhe ein

Glockenspiel, Stiftung des Ratsherrn Andreas Stendel

1738, halbstündlich Choräle erklingen läßt. Es wurde

nach dem Brande von 1905 in alter Form erneuert.

Es ist hier nicht der Raum, eingehend die Bauten

zu behandeln, die uns ein gütiges Geschick in Danzig

erhalten hat. Die kirchlichen Bauten entstanden in

verhältnismäßig kurzer Zeit und sind sich darum in

ihrer Einzelausbildung ähnlich, nur in ihren Maßen

verschieden. Als Beispiel sei daher nur der größte der-

selben hervorgehoben: die Oberpsarrkirche St. Marien.

An Stelle der 1343 gegründeten Kirche trat um 1400

ein Neubau, der ein Zahrhundet später vollendet

wurde. Von ihm gilt alles über die gotischen Kirchen

der Stadt Gesagte in riesenhaftem Maße; schmucklos,

oben mit einem Zinnenkranz abgeschlossen, steigen die

gewaltigen Mauermassen empor, nur durch die hohen

Fenster unterbrochen, Chor und Kreuzschiff schließen

durch je drei zierliche, den Dächern vorgelegte Giebel

ab, die wieder von Türmchen mit nadelspitzen Helmen

begleitet werden. Da außerdem noch zwei Dachreiter

vorhanden sind, so überragen nicht weniger als 10

*) Anm.: Der Orden hatte, als ihm die Nechtstadt zu

mächtig wurde, schließlich noch weiter im Norden, an der

Weichsel, die Zungstadt, gegründet, die aber nach dem Abfall

Danzigs vom Orden zerstört wurde. Ihre Bewohner gingen

in Altstadt und Rechtstadt auf. Abb. 4S. Frauengasse mit Marienkirche.