den auf weichein mittlerem Buntsandstein liegenden

nördlichen Burgen. NebcnHohbarrundOchsenstcin decken

die Trümmer der Lützelburg (nicht zu verwechseln mit

der oben genannten Lühelburg am Odilienberge), die

des Greisensteines und der Burgen Groß-Geroldseck und

Klein-Geroldseck die Höhen des Zorntales bei Zabern,

wieder ein Beispiel jenes gruppenweisen Auftretens der

Vogesenburgen.

Mit den eben genannten Schlössern ist die nördliche

Grenze der eigentlichen Vogesen erreicht und es be-

ginnen die Nordvogesen, der Wasgau. Zn ihn: liegen

die drei Vogesenburgen, denen es beschieden war, bis in

die Neuzeit ihre Funktion als Wehrbau beizubehalten und

die Entwicklung von der Burg bis zur kleinen Bergfeste

durchzumachen. Es sind dies Lützelstein, Lichtenberg

und Bitsch, Festungen kleinsten Stils. Ilm den Kern der

mittelalterlichen Burg legen sich Wälle und Grabenwehren

Vaubanscher Bauart, welche aber 1870 bereits veraltet

dem deutschen Angriff keinen nennenswerten Widerstand

mehr leisten konnten. Lützelstein wurde Oberförsterei,

Lichtenberg Ruine und nur Bitsch blieb bis zum heutigen

Tage Festung und Garnison. Bei Bitsch beginnt der

Wasgau nun auch seine eigenartigen Felsgebilde zu zeigen.

Hier, wo die schützende Decke des Hauptkonglomerats

abgewittert ist und die weichen Schichten des mittleren

Buntsandsteins an der Oberfläche liegen, hat die Natur

sozusagen die äußersten Konsequenzen der Felsbildung ge-

zogen und Gestalten von nicht zu überbietender Aben-

teuerlichkeit hervorgebracht, die dann auch den Burgenbau

in ganz besondere Bahnen lenken mutzten. Es entstand

die ausgehauene Sandsteinburg. Zwei Vertreter dieser Gattung, Hohenfels und Drachensels, sind ja bereits im

Rahmen der vorliegenden Zeitschrift (Zahrgang 1917, Heft 7, Jahrgang 1919, Heft 1) beschrieben worden, so daß

sich ein Eingehen auf Einzelheiten erübrigt. Die Zahl dieser sonderbaren Burgen, welche in Deutschland nur noch

in den „Raubschlössern" des Elbsandsteingebirges und in der Sandsteinburg Regenstein am Nordhange ihresgleichen

finden, beläuft sich im engeren Wasgaugebiete (zwischen dem Zaberner Passe und dem Tale der Queich bei Landau)

aus etwa 30 Stück, aber noch über diesen Abschnitt hinaus bis tief in den Pfälzerwald hinein stehen ähnliche Burg-

bauten. Es ist schwer zu sagen, welchem aus der großen Zahl der Wasgauschlösser der Vorzug zu geben ist. Bei

steter Gleichheit im Prinzip der Gesamtanlage (Felsgrat mit Hauptbauten und Aushöhlungen, Unterburg) wechseln

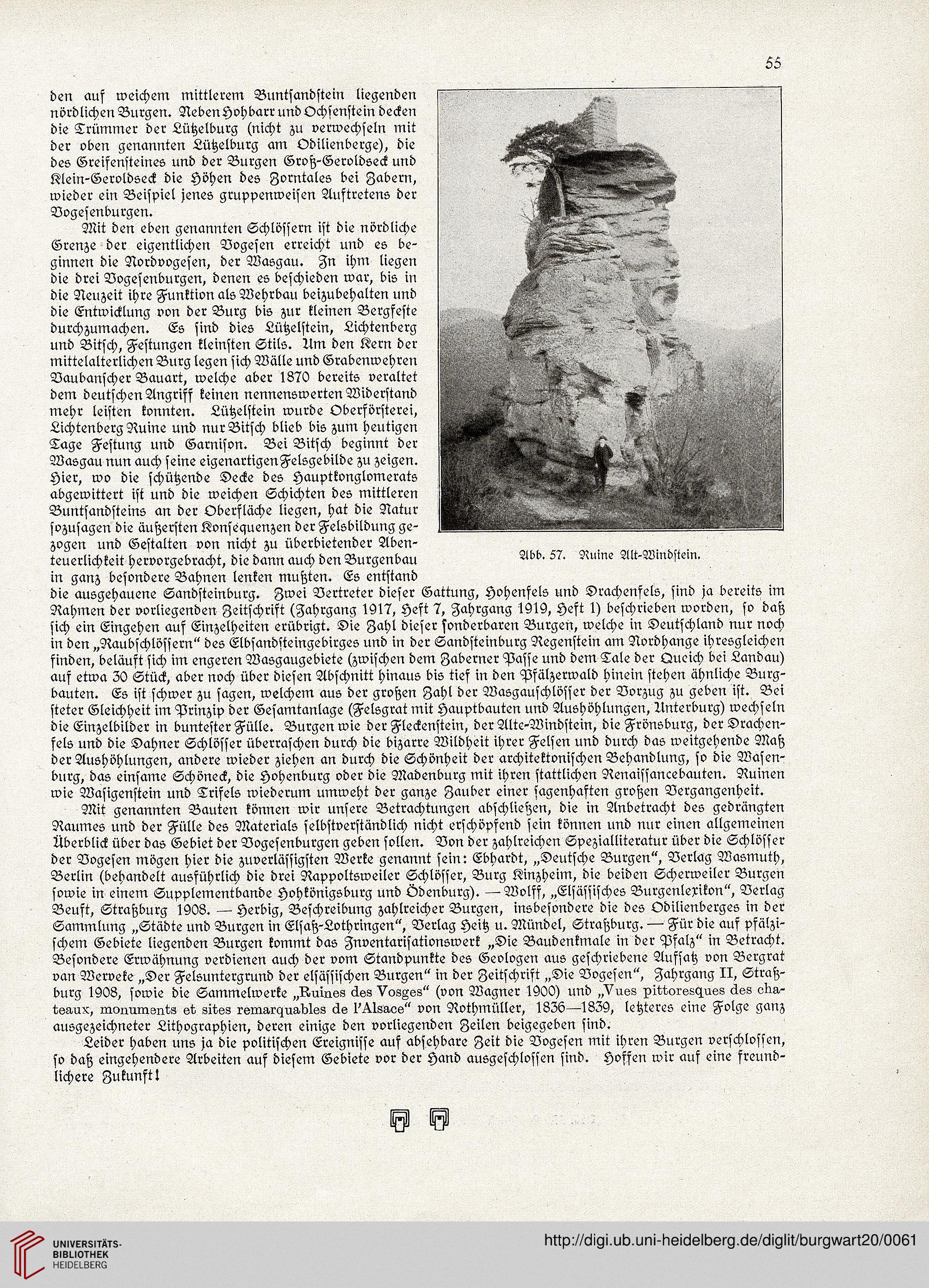

die Einzelbilder ln buntester Fülle. Burgen wie der Fleckenstein, der Altc-Windstein, die Frönsburg, der Drachen-

fels und die Dahner Schlösser überraschen durch die bizarre Wildheit ihrer Felsen und durch das weitgehende Maß

der Aushöhlungen, andere wieder ziehen an durch die Schönheit der architektonischen Behandlung, so die Wasen-

burg, das einsame Schöneck, die Hohenburg oder die Madenburg mit ihren stattlichen Renaissancebauten. Ruinen

wie Wasigenstein und Trifels wiederum umweht der ganze Zauber einer sagenhaften großen Vergangenheit.

Mit genannten Bauten können wir unsere Betrachtungen abschliehen, die in Anbetracht des gedrängten

Raumes und der Fülle des Materials selbstverständlich nicht erschöpfend sein können und nur einen allgenieinen

Überblick über das Gebiet der Vogesenburgen geben sollen. Von der zahlreichen Spezialliteratur über die Schlösser

der Vogesen mögen hier die zuverlässigsten Werke genannt sein: Ebhardt, „Deutsche Burgen", Verlag Wasmuth,

Berlin (behandelt ausführlich die drei Rappoltsweiler Schlösser, Burg Kinzheim, die beiden Scherweiler Burgen

sowie in einem Supplementbande Hohkönigsburg und Ödenburg). — Wolfs, „Elsässisches Burgenlexikon", Verlag

Beuft, Straßburg 1908. — Herbig, Beschreibung zahlreicher Burgen, insbesondere die des Odilienberges in der

Sammlung „Städte und Burgen in Elsaß-Lothringen", Verlag Heitz u. Mündel, Straßburg. — Für die auf pfälzi-

schem Gebiete liegenden Burgen kommt das Znventarisationswerk „Die Baudenkmale in der Pfalz" in Betracht.

Besondere Erwähnung verdienen auch der vom Standpunkte des Geologen aus geschriebene Aufsatz von Bergrat

van Wcrveke „Der Felsuntergrund der elsässischen Burgen" in der Zeitschrift „Die Vogesen", Zahrgang II, Straß-

burg 1908, sowie die Sammelwerke „Ruines äss VosZss" (von Wagner 1900) und „Vues plttorssquss des (Iia-

tsaux, momunsuts et sits8 rsmarquadlss äs 1'^.lsaos" von Rothmüller, 1836—1839, letzteres eine Folge ganz

ausgezeichneter Lithographien, deren einige den vorliegenden Zeilen beigegeben sind.

Leider haben uns ja die politischen Ereignisse aus absehbare Zeit die Vogesen mit ihren Burgen verschlossen,

so daß eingehendere Arbeiten auf diesem Gebiete vor der Hand ausgeschlossen sind. Hoffen wir auf eine freund-

lichere Zukunft!

Abb. 57. Ruine Alt-Windstcin.

nördlichen Burgen. NebcnHohbarrundOchsenstcin decken

die Trümmer der Lützelburg (nicht zu verwechseln mit

der oben genannten Lühelburg am Odilienberge), die

des Greisensteines und der Burgen Groß-Geroldseck und

Klein-Geroldseck die Höhen des Zorntales bei Zabern,

wieder ein Beispiel jenes gruppenweisen Auftretens der

Vogesenburgen.

Mit den eben genannten Schlössern ist die nördliche

Grenze der eigentlichen Vogesen erreicht und es be-

ginnen die Nordvogesen, der Wasgau. Zn ihn: liegen

die drei Vogesenburgen, denen es beschieden war, bis in

die Neuzeit ihre Funktion als Wehrbau beizubehalten und

die Entwicklung von der Burg bis zur kleinen Bergfeste

durchzumachen. Es sind dies Lützelstein, Lichtenberg

und Bitsch, Festungen kleinsten Stils. Ilm den Kern der

mittelalterlichen Burg legen sich Wälle und Grabenwehren

Vaubanscher Bauart, welche aber 1870 bereits veraltet

dem deutschen Angriff keinen nennenswerten Widerstand

mehr leisten konnten. Lützelstein wurde Oberförsterei,

Lichtenberg Ruine und nur Bitsch blieb bis zum heutigen

Tage Festung und Garnison. Bei Bitsch beginnt der

Wasgau nun auch seine eigenartigen Felsgebilde zu zeigen.

Hier, wo die schützende Decke des Hauptkonglomerats

abgewittert ist und die weichen Schichten des mittleren

Buntsandsteins an der Oberfläche liegen, hat die Natur

sozusagen die äußersten Konsequenzen der Felsbildung ge-

zogen und Gestalten von nicht zu überbietender Aben-

teuerlichkeit hervorgebracht, die dann auch den Burgenbau

in ganz besondere Bahnen lenken mutzten. Es entstand

die ausgehauene Sandsteinburg. Zwei Vertreter dieser Gattung, Hohenfels und Drachensels, sind ja bereits im

Rahmen der vorliegenden Zeitschrift (Zahrgang 1917, Heft 7, Jahrgang 1919, Heft 1) beschrieben worden, so daß

sich ein Eingehen auf Einzelheiten erübrigt. Die Zahl dieser sonderbaren Burgen, welche in Deutschland nur noch

in den „Raubschlössern" des Elbsandsteingebirges und in der Sandsteinburg Regenstein am Nordhange ihresgleichen

finden, beläuft sich im engeren Wasgaugebiete (zwischen dem Zaberner Passe und dem Tale der Queich bei Landau)

aus etwa 30 Stück, aber noch über diesen Abschnitt hinaus bis tief in den Pfälzerwald hinein stehen ähnliche Burg-

bauten. Es ist schwer zu sagen, welchem aus der großen Zahl der Wasgauschlösser der Vorzug zu geben ist. Bei

steter Gleichheit im Prinzip der Gesamtanlage (Felsgrat mit Hauptbauten und Aushöhlungen, Unterburg) wechseln

die Einzelbilder ln buntester Fülle. Burgen wie der Fleckenstein, der Altc-Windstein, die Frönsburg, der Drachen-

fels und die Dahner Schlösser überraschen durch die bizarre Wildheit ihrer Felsen und durch das weitgehende Maß

der Aushöhlungen, andere wieder ziehen an durch die Schönheit der architektonischen Behandlung, so die Wasen-

burg, das einsame Schöneck, die Hohenburg oder die Madenburg mit ihren stattlichen Renaissancebauten. Ruinen

wie Wasigenstein und Trifels wiederum umweht der ganze Zauber einer sagenhaften großen Vergangenheit.

Mit genannten Bauten können wir unsere Betrachtungen abschliehen, die in Anbetracht des gedrängten

Raumes und der Fülle des Materials selbstverständlich nicht erschöpfend sein können und nur einen allgenieinen

Überblick über das Gebiet der Vogesenburgen geben sollen. Von der zahlreichen Spezialliteratur über die Schlösser

der Vogesen mögen hier die zuverlässigsten Werke genannt sein: Ebhardt, „Deutsche Burgen", Verlag Wasmuth,

Berlin (behandelt ausführlich die drei Rappoltsweiler Schlösser, Burg Kinzheim, die beiden Scherweiler Burgen

sowie in einem Supplementbande Hohkönigsburg und Ödenburg). — Wolfs, „Elsässisches Burgenlexikon", Verlag

Beuft, Straßburg 1908. — Herbig, Beschreibung zahlreicher Burgen, insbesondere die des Odilienberges in der

Sammlung „Städte und Burgen in Elsaß-Lothringen", Verlag Heitz u. Mündel, Straßburg. — Für die auf pfälzi-

schem Gebiete liegenden Burgen kommt das Znventarisationswerk „Die Baudenkmale in der Pfalz" in Betracht.

Besondere Erwähnung verdienen auch der vom Standpunkte des Geologen aus geschriebene Aufsatz von Bergrat

van Wcrveke „Der Felsuntergrund der elsässischen Burgen" in der Zeitschrift „Die Vogesen", Zahrgang II, Straß-

burg 1908, sowie die Sammelwerke „Ruines äss VosZss" (von Wagner 1900) und „Vues plttorssquss des (Iia-

tsaux, momunsuts et sits8 rsmarquadlss äs 1'^.lsaos" von Rothmüller, 1836—1839, letzteres eine Folge ganz

ausgezeichneter Lithographien, deren einige den vorliegenden Zeilen beigegeben sind.

Leider haben uns ja die politischen Ereignisse aus absehbare Zeit die Vogesen mit ihren Burgen verschlossen,

so daß eingehendere Arbeiten auf diesem Gebiete vor der Hand ausgeschlossen sind. Hoffen wir auf eine freund-

lichere Zukunft!

Abb. 57. Ruine Alt-Windstcin.