19a: Montioye, ONünstereifsel; 20b: Euskirchen,

Nideggen; 2la: Nörvenich, Tomberg; 22b:

Grafschaft Ravenstein, Remagen, Sintzig, Tom-

bcrg; 23s: Wassenberg, Wilhelmstein (ich gebe

die Namen hier und auch weiterhin in der

Schreibart der Handschrift). Zu jedem Amte ist

die Summe der von ihm zu zahlenden Abgaben

angegeben, z. B. „Ambt Glabbach Bezahlt von

l 000 rtl pro quota 32 rtl 60 alb."

Aus Bl. 24b nimmt der vierte und schönste

Teil des Werkes seinen Anfang: „Ritter, Alde-

liche (so!) und Lehn-Stätt und Flecken der Gü-

licher Provintz welche in guten Bawstand stehen

feint allhier nach dem ^ L (— Alphabet) ent-

worfen."

Dieser Abschnitt der Handschrift läßt das

Herz des Burgenfreundes höher schlagen, denn

auf fünf Doppelseiten hintereinander sind mit

Ausnahme einiger Städte, Flecken und Klöster

200 Burgen bzw. Schlösser abgebildet. Davon

zeigen 192 Wasserschutz.

Da Welser also keine Ruinen bringen will,

handelt es sich hier mir um einen Teil der Burgen

und Schlösser des Jülicher Landes. Seine Ab-

sicht, sich auf die in gutem Bauzustande befind-

lichen Burgen zu beschränken, führt der Verfasser

jedoch nicht ganz strenge durch: Auf der 5-Doppel-

feite finden wir „Schonsorst gew (— gewesene)

Vestung" als Ruine, desgl. die Burg der Stadt

Nanderad; mich die gewesene Festung Breide-

bent und das der „Madame Nickels" gehörige

Schloß Voorst zeigen Spuren des Verfalls.

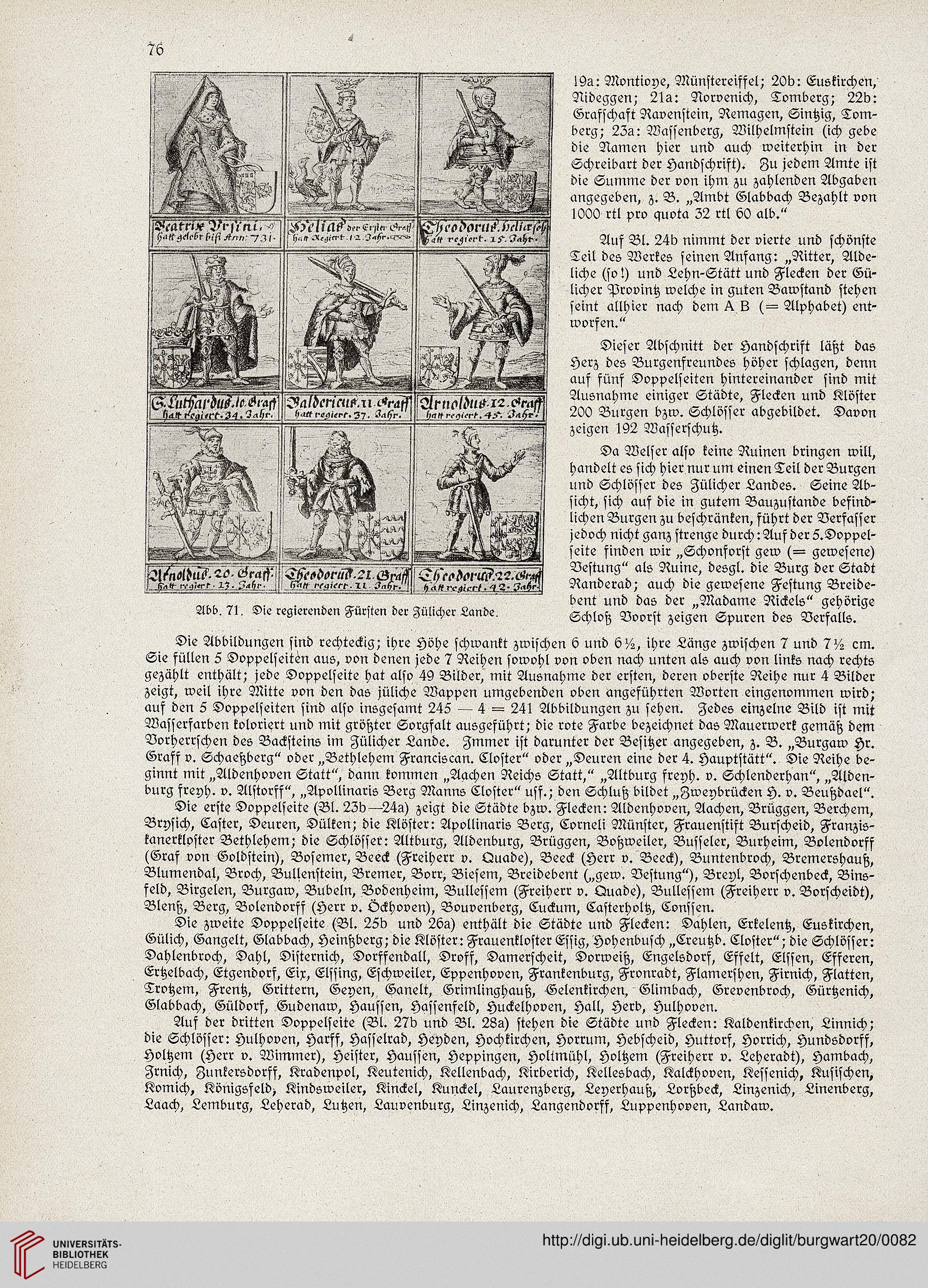

Die Abbildungen sind rechteckig; ihre Höhe schwankt zwischen 6 und 6!4, ihre Länge zwischen 7 und 7!4 cm.

Sie füllen 5 Doppelseiten aus, von denen jede 7 Reihen sowohl von oben nach unten als auch von links nach rechts

gezählt enthält; jede Doppelseite hat also 49 Bilder, mit Ausnahme der ersten, deren oberste Reihe nur 4 Bilder

zeigt, weil ihre Mitte von den das jüliche Wappen umgebenden oben angeführten Worten eingenommen wird;

aus den 5 Doppelseiten sind also insgesamt 245 — 4 — 241 Abbildungen zu sehen. Jedes einzelne Bild ist mit

Wasserfarben koloriert und mit größter Sorgfalt ausgeführt; die rote Farbe bezeichnet das Mauerwerk gemäß dem

Vorherrschen des Backsteins im Jülicher Lande. Immer ist darunter der Besitzer angegeben, z. B. „Burgaw Hr.

Graff v. Schaeßberg" oder „Bethlehem Franciscan. Closter" oder „Deuren eine der 4. Hauptstätt". Die Reihe be-

ginnt mit „Aldenhoven Statt", dann kommen „Aachen Reichs Statt," „Altburg freyh. v. Schlenderhan", „Alden-

burg freyh. v. Alstorsf", „Apollinaris Berg Manns Closter" uss.; den Schluß bildet „Zweybrücken H. v. Beuhdael".

Die erste Doppelseite (Bl. 23b—24a) zeigt die Städte bzw. Flecken: Aldenhoven, Aachen, Brüggen, Berchem,

Brysich, Laster, Deuren, Dülken; die Klöster: Apollinaris Berg, Corneli Münster, Frauenstift Burscheid, Franzis-

kanerkloster Bethlehem; die Schlösser: Altburg, Aldenburg, Brüggen, Boßweiler, Busseler, Burheim, Bolendorff

(Graf von Goldstein), Bosemer, Beeck (Freiherr v. Quade), Beeck (Herr v. Beeck), Buntenbroch, Bremershautz,

Blumendal, Broch, Bullenstein, Bremer, Borr, Biesem, Breidebent („gew. Vestung"), Breyl, Borschenbeck, Bins-

feld, Birgelen, Burgaw, Bubeln, Bodenheim, Bullessem (Freiherr v. Quade), Bullessem (Freiherr v. Borscheidt),

Blenß, Berg, Bolendorff (Herr v. Öckhoven), Bouvenberg, Cuckum, Casterholtz, Consscn.

Die zweite Doppelseite (Bl. 25d und 26a) enthält die Städte und Flecken: Dahlen, Erkelentz, Euskirchen,

Gülich, Gängelt, Glabbach, Heinhberg; die Klöster: Frauenkloster Essig, Hohenbusch „Creutzb. Closter"; die Schlösser:

Dahlenbroch, Dahl, Disternich, Dorfsendall, Droff, Damerscheit, Dorweiß, Engelsdorf, Efselt, Elssen, Efferen,

Ertzelbach, Etgendorf, Eir, Elssing, Eschweiler, Eppenhoven, Frankenburg, Fronradt, Flamershen, Firnich, Flatten,

Trotzem, Frenh, Grittern, Geyen, Ganelt, Grimlinghauß, Gelenkirchen, Glimbach, Grevenbroch, Gürtzenich,

Glabbach, Güldors, Gudenaw, Haussen, Hassenfeld, Hückelhoven, Hall, Herb, Hülhoven.

Aus der dritten Doppelseite (Bl. 27b und Bl. 28a) stehen die Städte und Flecken: Kaldenkirchen, Linnich;

die Schlösser: Hülhoven, Harfs, Hasselrad, Heyden, Hochkirchen, Horruni, Hebscheid, Huttorf, Horrich, Hundsdorss,

Holtzem (Herr v. Wimmer), Heister, Haussen, Heppingen, Holtmühl, Holtzem (Freiherr v. Leheradt), Hambach,

Irnich, Zunkersdorff, Kradenpol, Keutenich, Kellenbach, Kirberich, Kellesbach, Kalckhoven, Kessenich, Kusischen,

Kvmich, Königsseld, Kindsweiler, Kinckel, Kunckel, Laurenzberg, Leyerhauß, Lorßbeck, Linzenich, Linenberg,

Laach, Lemburg, Leherad, Lützen, Lauvenburg, Linzenich, Langendorff, Luppenhovcn, Landaw.

Brä ti-Iv ,7 n»

vri-

A) r' / l ülA'»>>>'

(?"!ü chn t'-tF.

! 27.

R-,

4-)

hr,' 2.

ho«

Abb. 7l. Die regierenden Fürsten der Jülicher Lande.