Deutsche Malerei im ig. Jahrhundert

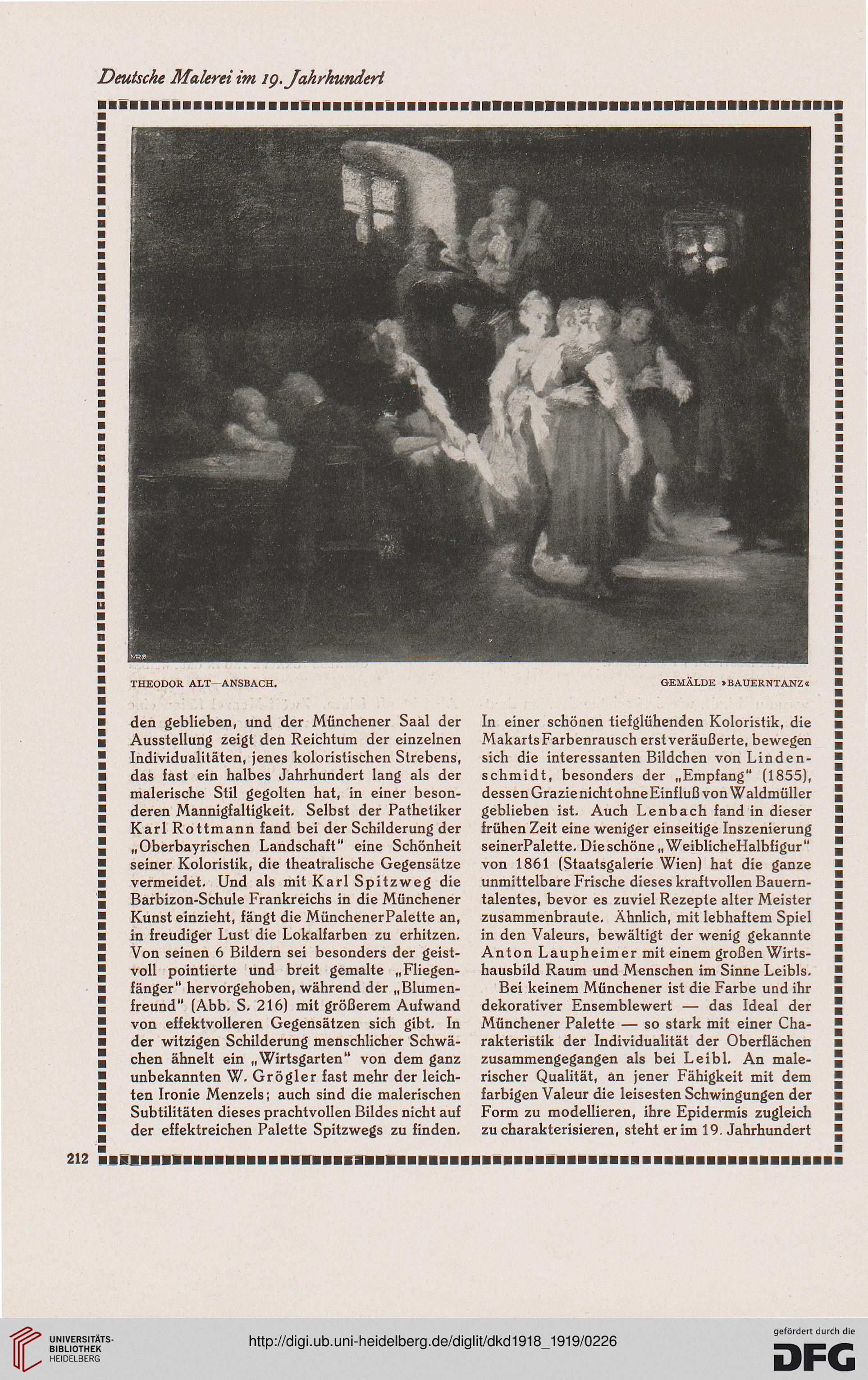

THEODOR ALT ANSBACH.

GEMÄLDE »BAUERNTANZ«

den geblieben, und der Münchener Saal der

Ausstellung zeigt den Reichtum der einzelnen

Individualitäten, jenes koloristischen Strebens,

das fast ein halbes Jahrhundert lang als der

malerische Stil gegolten hat, in einer beson-

deren Mannigfaltigkeit. Selbst der Pathetiker

Karl Rottmann fand bei der Schilderung der

„Oberbayrischen Landschaft" eine Schönheit

seiner Koloristik, die theatralische Gegensätze

vermeidet. Und als mit Karl Spitzweg die

Barbizon-Schule Frankreichs in die Münchener

Kunst einzieht, fängt die MünchenerPalette an,

in freudiger Lust die Lokalfarben zu erhitzen.

Von seinen 6 Bildern sei besonders der geist-

voll pointierte und breit gemalte „Fliegen-

fänger" hervorgehoben, während der „Blumen-

freund" (Abb. S. 216) mit größerem Aufwand

von effektvolleren Gegensätzen sich gibt. In

der witzigen Schilderung menschlicher Schwä-

chen ähnelt ein „Wirtsgarten" von dem ganz

unbekannten W. Grögler fast mehr der leich-

ten Ironie Menzels; auch sind die malerischen

Subtilitäten dieses prachtvollen Bildes nicht auf

der effektreichen Palette Spitzwegs zu finden.

In einer schönen tiefglühenden Koloristik, die

MakartsFarbenrausch erst veräußerte, bewegen

sich die interessanten Bildchen von Linden-

schmidt, besonders der „Empfang" (1855),

dessen Grazie nicht ohne Einfluß von Waldmüller

geblieben ist. Auch Lenbach fand in dieser

frühen Zeit eine weniger einseitige Inszenierung

seinerPalette. Die schöne „ WeiblicheHalbfigur"

von 1861 (Staatsgalerie Wien) hat die ganze

unmittelbare Frische dieses kraftvollen Bauern-

talentes, bevor es zuviel Rezepte alter Meister

zusammenbraute. Ähnlich, mit lebhaftem Spiel

in den Valeurs, bewältigt der wenig gekannte

Anton Laupheimer mit einem großen Wirts-

hausbild Raum und Menschen im Sinne Leibis.

Bei keinem Münchener ist die Farbe und ihr

dekorativer Ensemblewert — das Ideal der

Münchener Palette — so stark mit einer Cha-

rakteristik der Individualität der Oberflächen

zusammengegangen als bei Leibi. An male-

rischer Qualität, an jener Fähigkeit mit dem

farbigen Valeur die leisesten Schwingungen der

Form zu modellieren, ihre Epidermis zugleich

zu charakterisieren, steht er im 19. Jahrhundert

THEODOR ALT ANSBACH.

GEMÄLDE »BAUERNTANZ«

den geblieben, und der Münchener Saal der

Ausstellung zeigt den Reichtum der einzelnen

Individualitäten, jenes koloristischen Strebens,

das fast ein halbes Jahrhundert lang als der

malerische Stil gegolten hat, in einer beson-

deren Mannigfaltigkeit. Selbst der Pathetiker

Karl Rottmann fand bei der Schilderung der

„Oberbayrischen Landschaft" eine Schönheit

seiner Koloristik, die theatralische Gegensätze

vermeidet. Und als mit Karl Spitzweg die

Barbizon-Schule Frankreichs in die Münchener

Kunst einzieht, fängt die MünchenerPalette an,

in freudiger Lust die Lokalfarben zu erhitzen.

Von seinen 6 Bildern sei besonders der geist-

voll pointierte und breit gemalte „Fliegen-

fänger" hervorgehoben, während der „Blumen-

freund" (Abb. S. 216) mit größerem Aufwand

von effektvolleren Gegensätzen sich gibt. In

der witzigen Schilderung menschlicher Schwä-

chen ähnelt ein „Wirtsgarten" von dem ganz

unbekannten W. Grögler fast mehr der leich-

ten Ironie Menzels; auch sind die malerischen

Subtilitäten dieses prachtvollen Bildes nicht auf

der effektreichen Palette Spitzwegs zu finden.

In einer schönen tiefglühenden Koloristik, die

MakartsFarbenrausch erst veräußerte, bewegen

sich die interessanten Bildchen von Linden-

schmidt, besonders der „Empfang" (1855),

dessen Grazie nicht ohne Einfluß von Waldmüller

geblieben ist. Auch Lenbach fand in dieser

frühen Zeit eine weniger einseitige Inszenierung

seinerPalette. Die schöne „ WeiblicheHalbfigur"

von 1861 (Staatsgalerie Wien) hat die ganze

unmittelbare Frische dieses kraftvollen Bauern-

talentes, bevor es zuviel Rezepte alter Meister

zusammenbraute. Ähnlich, mit lebhaftem Spiel

in den Valeurs, bewältigt der wenig gekannte

Anton Laupheimer mit einem großen Wirts-

hausbild Raum und Menschen im Sinne Leibis.

Bei keinem Münchener ist die Farbe und ihr

dekorativer Ensemblewert — das Ideal der

Münchener Palette — so stark mit einer Cha-

rakteristik der Individualität der Oberflächen

zusammengegangen als bei Leibi. An male-

rischer Qualität, an jener Fähigkeit mit dem

farbigen Valeur die leisesten Schwingungen der

Form zu modellieren, ihre Epidermis zugleich

zu charakterisieren, steht er im 19. Jahrhundert