Heinrich Schröder Wien.

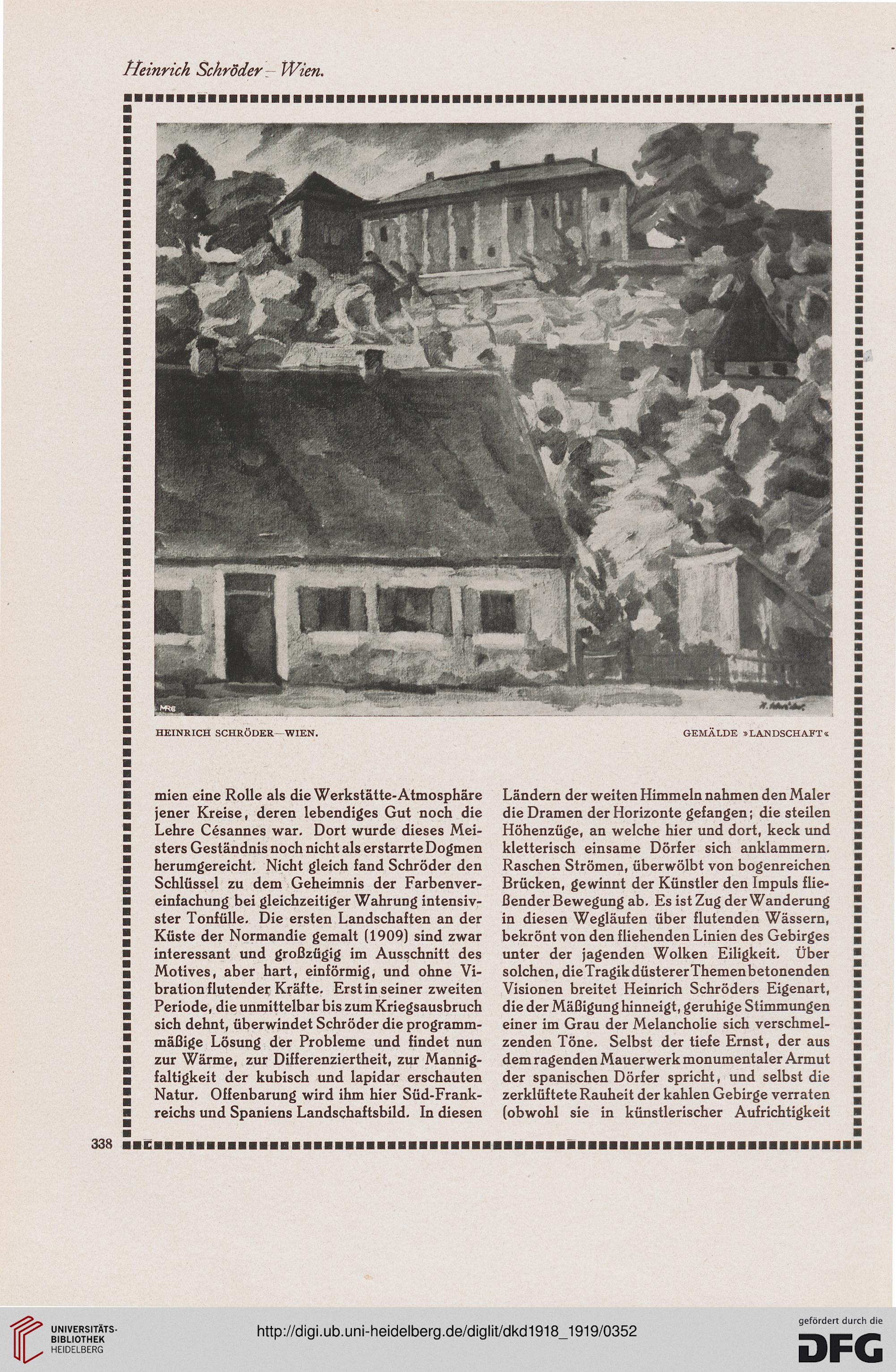

HEINRICH SCHRÖDER WIEN.

GEMÄLDE »LANDSCHAFT«

mien eine Rolle als die Werkstätte-Atmosphäre

jener Kreise, deren lebendiges Gut noch die

Lehre Cesannes war. Dort wurde dieses Mei-

sters Geständnis noch nicht als erstarrte Dogmen

herumgereicht. Nicht gleich fand Schröder den

Schlüssel zu dem Geheimnis der Farbenver-

einfachung bei gleichzeitiger Wahrung intensiv-

ster Tonfülle. Die ersten Landschaften an der

Küste der Normandie gemalt (1909) sind zwar

interessant und großzügig im Ausschnitt des

Motives, aber hart, einförmig, und ohne Vi-

bration flutender Kräfte. Erst in seiner zweiten

Periode, die unmittelbar bis zum Kriegsausbruch

sich dehnt, überwindet Schröder die programm-

mäßige Lösung der Probleme und findet nun

zur Wärme, zur Differenziertheit, zur Mannig-

faltigkeit der kubisch und lapidar erschauten

Natur. Offenbarung wird ihm hier Süd-Frank-

reichs und Spaniens Landschaftsbild. In diesen

Ländern der weiten Himmeln nahmen den Maler

die Dramen der Horizonte gefangen; die steilen

Höhenzüge, an welche hier und dort, keck und

kletterisch einsame Dörfer sich anklammern.

Raschen Strömen, überwölbt von bogenreichen

Brücken, gewinnt der Künstler den Impuls flie-

ßender Bewegung ab. Es ist Zug der Wanderung

in diesen Wegläufen über flutenden Wässern,

bekrönt von den fliehenden Linien des Gebirges

unter der jagenden Wolken Eiligkeit. Über

solchen, die Tragik düstererThemenbetonenden

Visionen breitet Heinrich Schröders Eigenart,

die der Mäßigung hinneigt, geruhige Stimmungen

einer im Grau der Melancholie sich verschmel-

zenden Töne. Selbst der tiefe Ernst, der aus

dem ragenden Mauerwerk monumentaler Armut

der spanischen Dörfer spricht, und selbst die

zerklüftete Rauheit der kahlen Gebirge verraten

(obwohl sie in künstlerischer Aufrichtigkeit

338

HEINRICH SCHRÖDER WIEN.

GEMÄLDE »LANDSCHAFT«

mien eine Rolle als die Werkstätte-Atmosphäre

jener Kreise, deren lebendiges Gut noch die

Lehre Cesannes war. Dort wurde dieses Mei-

sters Geständnis noch nicht als erstarrte Dogmen

herumgereicht. Nicht gleich fand Schröder den

Schlüssel zu dem Geheimnis der Farbenver-

einfachung bei gleichzeitiger Wahrung intensiv-

ster Tonfülle. Die ersten Landschaften an der

Küste der Normandie gemalt (1909) sind zwar

interessant und großzügig im Ausschnitt des

Motives, aber hart, einförmig, und ohne Vi-

bration flutender Kräfte. Erst in seiner zweiten

Periode, die unmittelbar bis zum Kriegsausbruch

sich dehnt, überwindet Schröder die programm-

mäßige Lösung der Probleme und findet nun

zur Wärme, zur Differenziertheit, zur Mannig-

faltigkeit der kubisch und lapidar erschauten

Natur. Offenbarung wird ihm hier Süd-Frank-

reichs und Spaniens Landschaftsbild. In diesen

Ländern der weiten Himmeln nahmen den Maler

die Dramen der Horizonte gefangen; die steilen

Höhenzüge, an welche hier und dort, keck und

kletterisch einsame Dörfer sich anklammern.

Raschen Strömen, überwölbt von bogenreichen

Brücken, gewinnt der Künstler den Impuls flie-

ßender Bewegung ab. Es ist Zug der Wanderung

in diesen Wegläufen über flutenden Wässern,

bekrönt von den fliehenden Linien des Gebirges

unter der jagenden Wolken Eiligkeit. Über

solchen, die Tragik düstererThemenbetonenden

Visionen breitet Heinrich Schröders Eigenart,

die der Mäßigung hinneigt, geruhige Stimmungen

einer im Grau der Melancholie sich verschmel-

zenden Töne. Selbst der tiefe Ernst, der aus

dem ragenden Mauerwerk monumentaler Armut

der spanischen Dörfer spricht, und selbst die

zerklüftete Rauheit der kahlen Gebirge verraten

(obwohl sie in künstlerischer Aufrichtigkeit

338