Walderbach.

2°5

Leichtenberg, Wohlthäters von diesem Closter, An: 1334, und eines Fürsten von Pfarr- oder

Lüneburg mit der Neben-Schrifft auff dem Grabstein: BENEFACJOR.« Ähnlich K1. oster-

kirche.

Manrique, Annales Cistercienses, Deutsche Ausgabe, Regensburg, 1(1739), 337- ^as

Leuchtenbergische Denkmal war »ein erhöhtes Grab unten rnitten in der Kirche«

und hatte die Inschrift: Anno domini MCCCXXXIV V. cal. decembris obiit dominus

Ulricus Landgravius de Leuckenberg. (Reichsarchiv, München, Literal. d. Kl. Walder-

bach, Nr. 13. Vgl. das Kopialbuch von 1715 ebenda; Literal, Nr. 1). Hund,

II, 6, schreibt von Landgraf Ulrich, f 1334: »ligt zu Walderbach vnder eim schön

herrlichen Märbelstein mit eim Lateinischen Epitaphio.« Die von uns mitgeteilte

Inschrift des Grabsteines ist wichtig, weil sie das bis jetzt unbekannt gewesene genaue

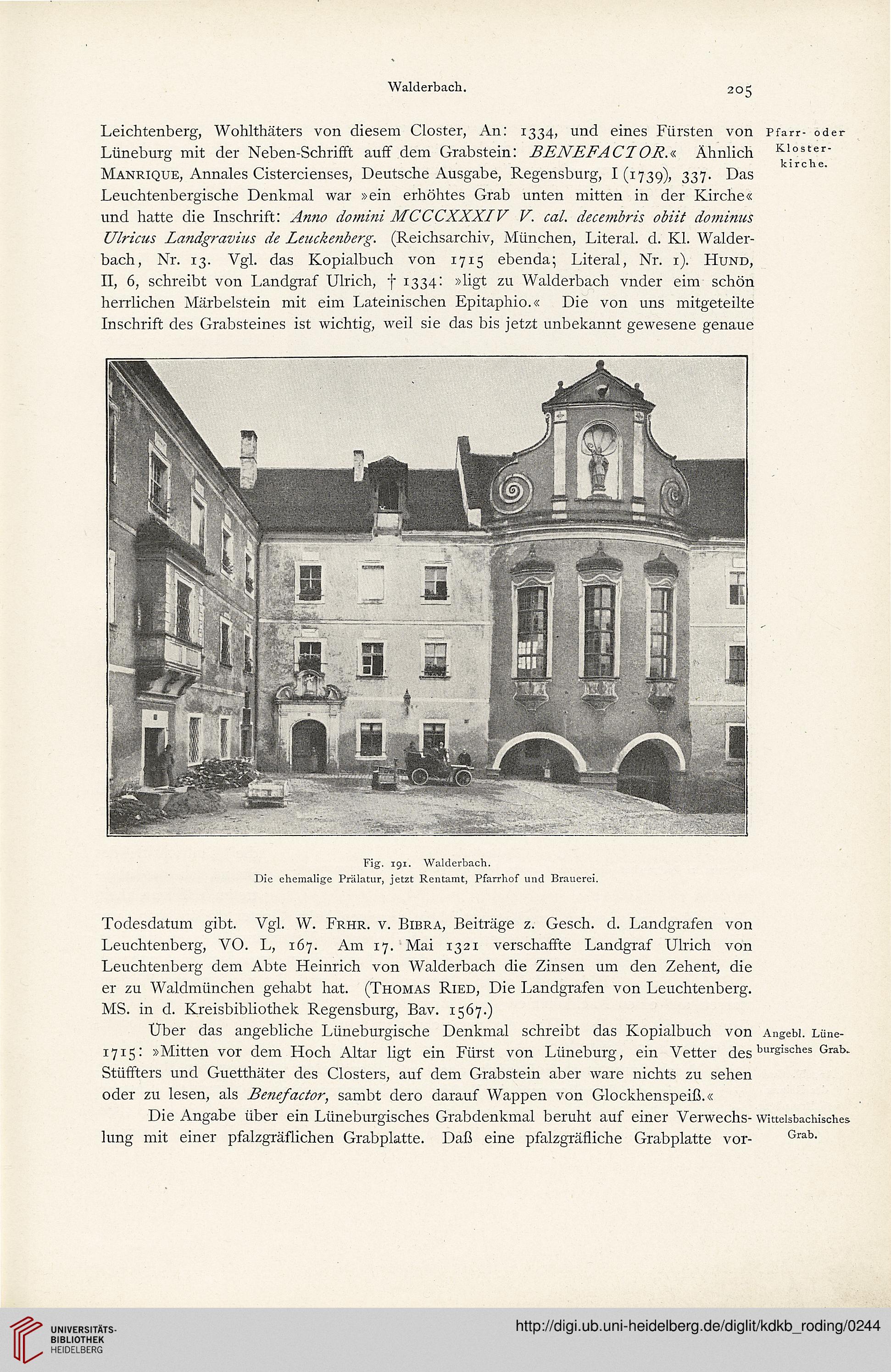

Fig. 191. Walderbach.

Die ehemalige Prälatur, jetzt Rentamt, Pfarrhof und Brauerei.

Todesdatum gibt. Vgl. W. Frhr. v. Bibra, Beiträge z. Gesch. d. Landgrafen von

Leuchtenberg, VO. L, 167. Am 17. Mai 1321 verschaffte Landgraf Ulrich von

Leuchtenberg dem Abte Heinrich von Walderbach die Zinsen um den Zehent, die

er zu Waldmünchen gehabt hat. (Thomas Ried, Die Landgrafen von Leuchtenberg.

MS. in d. Kreisbibliothek Regensburg, Bav. 1567.)

Uber das angebliche Lüneburgische Denkmal schreibt das Kopialbuch von Angebi. Lüne-

1715: »Mitten vor dem Hoch Altar ligt ein Fürst von Liineburg, ein Vetter des burg> sches Grat>-

Stiiffters und Guetthäter des Closters, auf dem Grabstein aber ware nichts zu sehen

oder zu lesen, als Benefactor, sambt dero darauf Wappen von Glockhenspeiß.«

Die Angabe über ein Liineburgisches Grabdenkmal beruht auf einer Verwechs- witteisbachisches

lung mit einer pfalzgräflichen Grabplatte. Daß eine pfalzgräfliche Grabplatte vor- Grab-

2°5

Leichtenberg, Wohlthäters von diesem Closter, An: 1334, und eines Fürsten von Pfarr- oder

Lüneburg mit der Neben-Schrifft auff dem Grabstein: BENEFACJOR.« Ähnlich K1. oster-

kirche.

Manrique, Annales Cistercienses, Deutsche Ausgabe, Regensburg, 1(1739), 337- ^as

Leuchtenbergische Denkmal war »ein erhöhtes Grab unten rnitten in der Kirche«

und hatte die Inschrift: Anno domini MCCCXXXIV V. cal. decembris obiit dominus

Ulricus Landgravius de Leuckenberg. (Reichsarchiv, München, Literal. d. Kl. Walder-

bach, Nr. 13. Vgl. das Kopialbuch von 1715 ebenda; Literal, Nr. 1). Hund,

II, 6, schreibt von Landgraf Ulrich, f 1334: »ligt zu Walderbach vnder eim schön

herrlichen Märbelstein mit eim Lateinischen Epitaphio.« Die von uns mitgeteilte

Inschrift des Grabsteines ist wichtig, weil sie das bis jetzt unbekannt gewesene genaue

Fig. 191. Walderbach.

Die ehemalige Prälatur, jetzt Rentamt, Pfarrhof und Brauerei.

Todesdatum gibt. Vgl. W. Frhr. v. Bibra, Beiträge z. Gesch. d. Landgrafen von

Leuchtenberg, VO. L, 167. Am 17. Mai 1321 verschaffte Landgraf Ulrich von

Leuchtenberg dem Abte Heinrich von Walderbach die Zinsen um den Zehent, die

er zu Waldmünchen gehabt hat. (Thomas Ried, Die Landgrafen von Leuchtenberg.

MS. in d. Kreisbibliothek Regensburg, Bav. 1567.)

Uber das angebliche Lüneburgische Denkmal schreibt das Kopialbuch von Angebi. Lüne-

1715: »Mitten vor dem Hoch Altar ligt ein Fürst von Liineburg, ein Vetter des burg> sches Grat>-

Stiiffters und Guetthäter des Closters, auf dem Grabstein aber ware nichts zu sehen

oder zu lesen, als Benefactor, sambt dero darauf Wappen von Glockhenspeiß.«

Die Angabe über ein Liineburgisches Grabdenkmal beruht auf einer Verwechs- witteisbachisches

lung mit einer pfalzgräflichen Grabplatte. Daß eine pfalzgräfliche Grabplatte vor- Grab-