DAS GRABMAL

erbaut, das Erdgeschoss

dementsprechend durch

zehn Nischen gegliedert.

Eine derselben bildet

den Eingang zum kreuz-

förmigen Orabraum.

Der Oberbau tritt über

dem Erdgeschoss derart

zurück, dass ein Um-

gang frei wird, auf dem

einst Doppelsäulen Platz

fanden. Ober einem

kreisförmigen Mauer-

kranz, der vielleicht als

Auflager für die Be-

dachung der Säulen

diente, setzt sich der

Oberbau in der Run-

dung fort und wird von

einem stark ausladen-

den, seltsamen Haupt-

gesims bekrönt. Das

Friesornament dessel-

ben sowohl als auch

die gewaltige monolithe

Kugelhaube, die das Ge-

bäude deckt, hat mit an-

tiken Mustern nichts

mehr gemein. Es kün-

det uns ebenso wie die

mächtige, mit grösstem

Kraftaufwand aus Istrien

herbeigeschaffte Stein-

decke den neuen Geist

an, der es geschaffen,

und verleiht dem Denk-

mal, das trotz nicht be-

deutender Abmessun-

gen dem Beschauer sich unvergänglich einprägt, den

eigentümlichen Mischcharakter römischer Kultur und

germanischer Kraft, als deren vorzüglichsten Träger

die Heldensage eben Dietrich von Bern rühmt.

Diese Anlage bildet aber in jener Epoche und

noch für Jahrhunderte eine Ausnahme. Denn ein

eigentliches Grabmal dürfen wir, wie gesagt, in der

Frühzeit des christlichen Mittelalters überhaupt nicht

suchen. Es wird in einfachster Form zunächst er-

setzt durch die schlichte, auf das Grab selbst gedeckte

Steinplatte, die anfänglich natürlich viel häufiger

liegend als stehend angebracht wird. Ursprünglich

auffällig schmal und kaum verziert, nehmen die Stein-

platten gelegentlich die seltsame oben am Kopfende

breitere, am Fussende schmälere Form an. Inschriften

bilden den Randschmuck. Wo sich in der Mitte Bild-

werk darauf findet, erscheint es wie ein Spiegelbild

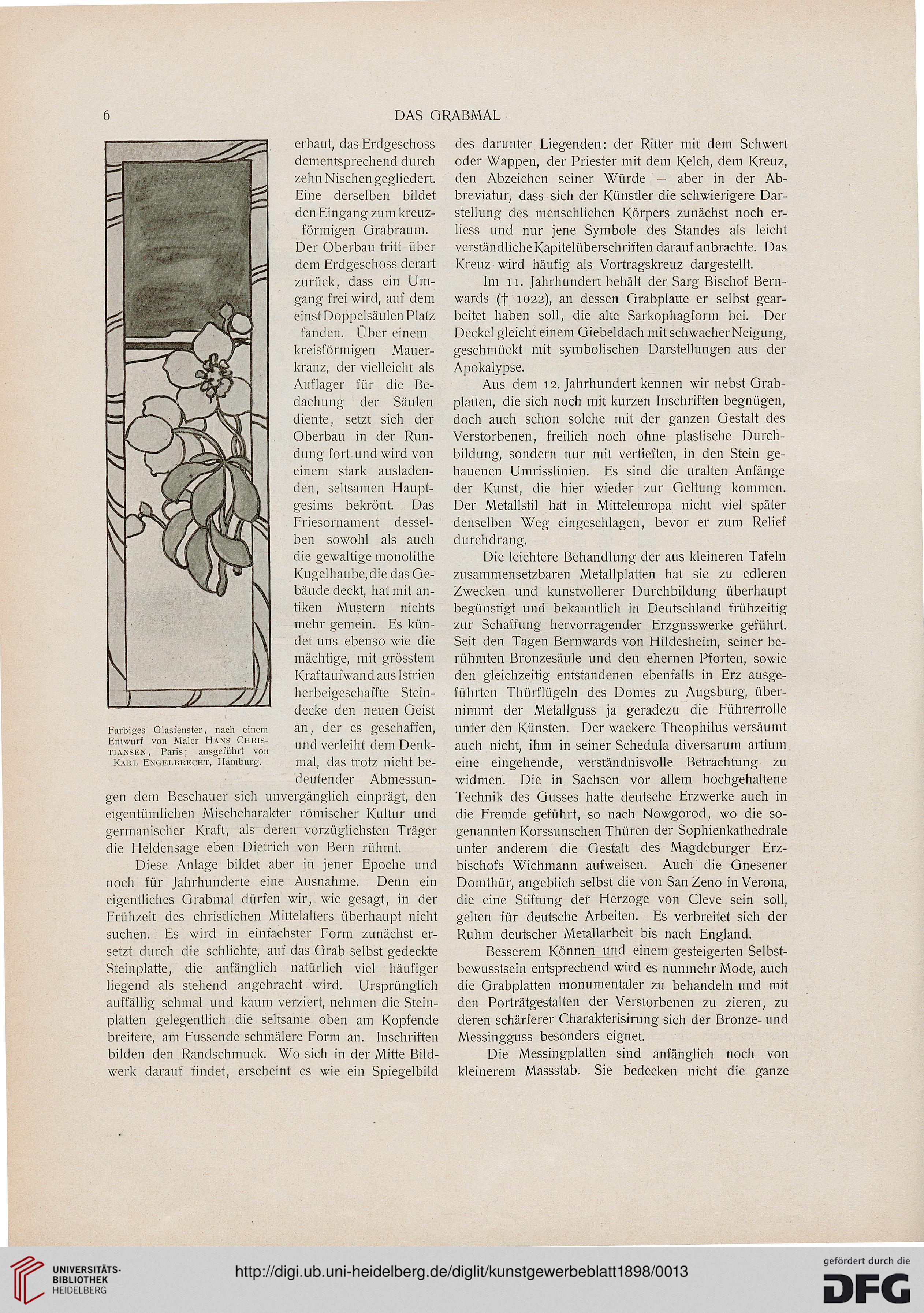

Farbiges Glasfenster, nach einem

Entwurf von Maler Hans Chkis-

tianskn, Paris; ausgeführt von

Kart, EngeMRECHT, Hamburg.

des darunter Liegenden: der Ritter mit dem Schwert

oder Wappen, der Priester mit dem Kelch, dem Kreuz,

den Abzeichen seiner Würde - - aber in der Ab-

breviatur, dass sich der Künstler die schwierigere Dar-

stellung des menschlichen Körpers zunächst noch er-

liess und nur jene Symbole des Standes als leicht

verständliche Kapitelüberschriften darauf anbrachte. Das

Kreuz wird häufig als Vortragskreuz dargestellt.

Im 11. Jahrhundert behält der Sarg Bischof Bern-

wards (f 1022), an dessen Grabplatte er selbst gear-

beitet haben soll, die alte Sarkophagform bei. Der

Deckel gleicht einem Giebeldach mit schwacher Neigung,

geschmückt mit symbolischen Darstellungen aus der

Apokalypse.

Aus dem 12. Jahrhundert kennen wir nebst Grab-

platten, die sich noch mit kurzen Inschriften begnügen,

doch auch schon solche mit der ganzen Gestalt des

Verstorbenen, freilich noch ohne plastische Durch-

bildung, sondern nur mit vertieften, in den Stein ge-

hauenen Umrisslinien. Es sind die uralten Anfänge

der Kunst, die hier wieder zur Geltung kommen.

Der Metallstil hat in Mitteleuropa nicht viel später

denselben Weg eingeschlagen, bevor er zum Relief

durchdrang.

Die leichtere Behandlung der aus kleineren Tafeln

zusammensetzbaren Metallplatten hat sie zu edleren

Zwecken und kunstvollerer Durchbildung überhaupt

begünstigt und bekanntlich in Deutschland frühzeitig

zur Schaffung hervorragender Erzgusswerke geführt.

Seit den Tagen Bernwards von Hildesheim, seiner be-

rühmten Bronzesäule und den ehernen Pforten, sowie

den gleichzeitig entstandenen ebenfalls in Erz ausge-

führten Thürflügeln des Domes zu Augsburg, über-

nimmt der Metallguss ja geradezu die Führerrolle

unter den Künsten. Der wackere Theophilus versäumt

auch nicht, ihm in seiner Schedula diversarum artium

eine eingehende, verständnisvolle Betrachtung zu

widmen. Die in Sachsen vor allem hochgehaltene

Technik des Gusses hatte deutsche Erzwerke auch in

die Fremde geführt, so nach Nowgorod, wo die so-

genannten Korssunschen Thüren der Sophienkathedrale

unter anderem die Gestalt des Magdeburger Erz-

bischofs Wichmann aufweisen. Auch die Gnesener

Domthür, angeblich selbst die von San Zeno in Verona,

die eine Stiftung der Herzoge von Cleve sein soll,

gelten für deutsche Arbeiten. Es verbreitet sich der

Ruhm deutscher Metallarbeit bis nach England.

Besserem Können und einem gesteigerten Selbst-

bewusstsein entsprechend wird es nunmehr Mode, auch

die Grabplatten monumentaler zu behandeln und mit

den Porträtgestalten der Verstorbenen zu zieren, zu

deren schärferer Charakterisirung sich der Bronze- und

Messingguss besonders eignet.

Die Messingplatten sind anfänglich noch von

kleinerem Massstab. Sie bedecken nicht die ganze

erbaut, das Erdgeschoss

dementsprechend durch

zehn Nischen gegliedert.

Eine derselben bildet

den Eingang zum kreuz-

förmigen Orabraum.

Der Oberbau tritt über

dem Erdgeschoss derart

zurück, dass ein Um-

gang frei wird, auf dem

einst Doppelsäulen Platz

fanden. Ober einem

kreisförmigen Mauer-

kranz, der vielleicht als

Auflager für die Be-

dachung der Säulen

diente, setzt sich der

Oberbau in der Run-

dung fort und wird von

einem stark ausladen-

den, seltsamen Haupt-

gesims bekrönt. Das

Friesornament dessel-

ben sowohl als auch

die gewaltige monolithe

Kugelhaube, die das Ge-

bäude deckt, hat mit an-

tiken Mustern nichts

mehr gemein. Es kün-

det uns ebenso wie die

mächtige, mit grösstem

Kraftaufwand aus Istrien

herbeigeschaffte Stein-

decke den neuen Geist

an, der es geschaffen,

und verleiht dem Denk-

mal, das trotz nicht be-

deutender Abmessun-

gen dem Beschauer sich unvergänglich einprägt, den

eigentümlichen Mischcharakter römischer Kultur und

germanischer Kraft, als deren vorzüglichsten Träger

die Heldensage eben Dietrich von Bern rühmt.

Diese Anlage bildet aber in jener Epoche und

noch für Jahrhunderte eine Ausnahme. Denn ein

eigentliches Grabmal dürfen wir, wie gesagt, in der

Frühzeit des christlichen Mittelalters überhaupt nicht

suchen. Es wird in einfachster Form zunächst er-

setzt durch die schlichte, auf das Grab selbst gedeckte

Steinplatte, die anfänglich natürlich viel häufiger

liegend als stehend angebracht wird. Ursprünglich

auffällig schmal und kaum verziert, nehmen die Stein-

platten gelegentlich die seltsame oben am Kopfende

breitere, am Fussende schmälere Form an. Inschriften

bilden den Randschmuck. Wo sich in der Mitte Bild-

werk darauf findet, erscheint es wie ein Spiegelbild

Farbiges Glasfenster, nach einem

Entwurf von Maler Hans Chkis-

tianskn, Paris; ausgeführt von

Kart, EngeMRECHT, Hamburg.

des darunter Liegenden: der Ritter mit dem Schwert

oder Wappen, der Priester mit dem Kelch, dem Kreuz,

den Abzeichen seiner Würde - - aber in der Ab-

breviatur, dass sich der Künstler die schwierigere Dar-

stellung des menschlichen Körpers zunächst noch er-

liess und nur jene Symbole des Standes als leicht

verständliche Kapitelüberschriften darauf anbrachte. Das

Kreuz wird häufig als Vortragskreuz dargestellt.

Im 11. Jahrhundert behält der Sarg Bischof Bern-

wards (f 1022), an dessen Grabplatte er selbst gear-

beitet haben soll, die alte Sarkophagform bei. Der

Deckel gleicht einem Giebeldach mit schwacher Neigung,

geschmückt mit symbolischen Darstellungen aus der

Apokalypse.

Aus dem 12. Jahrhundert kennen wir nebst Grab-

platten, die sich noch mit kurzen Inschriften begnügen,

doch auch schon solche mit der ganzen Gestalt des

Verstorbenen, freilich noch ohne plastische Durch-

bildung, sondern nur mit vertieften, in den Stein ge-

hauenen Umrisslinien. Es sind die uralten Anfänge

der Kunst, die hier wieder zur Geltung kommen.

Der Metallstil hat in Mitteleuropa nicht viel später

denselben Weg eingeschlagen, bevor er zum Relief

durchdrang.

Die leichtere Behandlung der aus kleineren Tafeln

zusammensetzbaren Metallplatten hat sie zu edleren

Zwecken und kunstvollerer Durchbildung überhaupt

begünstigt und bekanntlich in Deutschland frühzeitig

zur Schaffung hervorragender Erzgusswerke geführt.

Seit den Tagen Bernwards von Hildesheim, seiner be-

rühmten Bronzesäule und den ehernen Pforten, sowie

den gleichzeitig entstandenen ebenfalls in Erz ausge-

führten Thürflügeln des Domes zu Augsburg, über-

nimmt der Metallguss ja geradezu die Führerrolle

unter den Künsten. Der wackere Theophilus versäumt

auch nicht, ihm in seiner Schedula diversarum artium

eine eingehende, verständnisvolle Betrachtung zu

widmen. Die in Sachsen vor allem hochgehaltene

Technik des Gusses hatte deutsche Erzwerke auch in

die Fremde geführt, so nach Nowgorod, wo die so-

genannten Korssunschen Thüren der Sophienkathedrale

unter anderem die Gestalt des Magdeburger Erz-

bischofs Wichmann aufweisen. Auch die Gnesener

Domthür, angeblich selbst die von San Zeno in Verona,

die eine Stiftung der Herzoge von Cleve sein soll,

gelten für deutsche Arbeiten. Es verbreitet sich der

Ruhm deutscher Metallarbeit bis nach England.

Besserem Können und einem gesteigerten Selbst-

bewusstsein entsprechend wird es nunmehr Mode, auch

die Grabplatten monumentaler zu behandeln und mit

den Porträtgestalten der Verstorbenen zu zieren, zu

deren schärferer Charakterisirung sich der Bronze- und

Messingguss besonders eignet.

Die Messingplatten sind anfänglich noch von

kleinerem Massstab. Sie bedecken nicht die ganze