DAS GRABMAL

Deckelfläche, sondern werden in den Stein eingelassen

oder auf ihm befestigt, und man begnügt sich zu-

nächst mit dem Graviren der Umrisslinien wie beim

Stein. Namentlich im Nordosten Deutschlands, den stein-

armen Gegenden Mecklenburgs, Preussens, Branden-

burgs, begegnet man ihnen häufig; desgleichen in den

Niederlanden, in Dänemark, Schweden, auch in Eng-

land und Frankreich. Ja die Niederlande erscheinen

als ihre eigentliche Heimat, von der aus sie nach Köln,

Lübeck u. s. f. und auch nach England gebracht und

dann hier wie dort nachgeahmt wurden. Die einge-

schnittenen Linien werden nicht selten im Metall wie

im Stein durch Bemalung, beziehungsweise durch Blei,

dunklen oder farbigen Kitt ausgefüllt. Oder man be-

malt die einzelnen Teile der Figur innerhalb der ver-

tieften Umrisslinien. Die Gestalten sind nicht immer

in Lebensgrösse gehalten, beim Grabmal König Rudolfs

von Schwaben im Merseburger Dom z. B. nur in

zwei Drittel Grösse. Auch von Porträtähnlichkeit kann

wohl noch keine Rede sein. Dies beweist der Um-

stand, dass man z. B. zwei Grabsteinen des Richard

Löwenherz (t 1199) begegnet, dem einen in Fonte-

vrault, dem zweiten in Rouen, wo von einer auch nur

entfernten Ähnlichkeit zwischen ihnen gar keine Rede

ist, im Gegenteil der König das eine Mal schlank und

mit kleinem Kopf, das andere Mal gedrungen und mit

grösserem Kopf dargestellt ist. Die Augen sind ur-

sprünglich meist geschlossen wie im Schlummer, die

Gesichter starr wie die ganze Körperhaltung, die nun-

mehr noch weit mehr an ein Spiegelbild des darunter

Liegenden erinnert. Dafür aber wird auf die Durch-

bildung des Gewandes, der Ornamentik, viel Fleiss ver-

wendet. — Der Aufschwung der Plastik in der früh-

gotischen Periode kam dann auch den Grabskulpturen zu

gute und hat u. a. die berühmte Folge von Denkmälern

hervorgerufen, welche auf Befehl Ludwigs IX. nach

1264 in St. Denis aufgestellt wurden und 16 fran-

zösische Fürsten, angefangen von den Merovingern bis

zu den Herrschern des 13. Jahrhunderts, vorführen.

Eines der grossartigsten Massenepitaphien, dem sich

später die Reihe der württembergischen Herzöge in

der Stuttgarter Stiftskirche an die Seite stellt, auf die

wir in der Folge noch zu sprechen kommen.

Die grosse Zahl der skulptirten Grabplatten, die

sich seit dem hohen Mittelalter bis auf unsere Tage

erhalten, sind nun nebst ihrem Kunstwerk auch gerade

wegen des Studiums der Kostümgeschichte, der Waffen-

und Wappenkunde, zu dem sie uns durch ihre ge-

treuen und eingehenden Darstellungen der Tracht, der

Heraldik und des Rüstzeugs verhelfen, von grösster

Bedeutung. Im späten Mittelalter bringen sie überdies

auch die Abzeichen der verschiedenen Ritterorden in

dankenswerter Weise vor Augen, vereinzelt schon seit

der ersten Hälfte des 15., zahlreich dann seit der Mitte

dieses Jahrhunderts.

Vom Streben nach Porträttreue kann anfänglich

wie gesagt noch keine Rede sein, wenn auch dasselbe

sich hie und da auffällig früh ankündigt. Bekannt

ist die Schilderung des Grabmals König Rudolfs von

Habsburg, die uns der steierische Ritter Ottokar von

Horneck überlieferte. Danach hätte der „kluge Stein-

metz" schon bei Lebzeiten Rudolfs keine Gelegenheit

versäumt, seine Gestalt zu studircn, so genau „Daz er

die runzen alle zalt An dem antlütze". Als dann der

König durch Gebreste mannigfalt und mit zunehmen-

dem Alter „Einer runzen mere An dem antlütze ge-

wann«, lief der Künstler eigens von Speier nach dem

Elsass, wo der König sich befand, um sich durch

Augenschein von der Veränderung zu überzeugen und

sein Werk danach zu bessern. Es wird noch, frei-

lich restaurirt, in der Krypta des Domes zu Speier

auf bewahrt.

Das Aufblühen der plastischen Kunst im hohen

Mittelalter, das Streben nach Individualisirung und

schärferer Charakteristik kam der Grabmalplastik natür-

lich zu gute, hat ihr aber beinahe auch geschadet.

Die schönen, durch Streben nach Freiheit und natür-

licher Bewegung ausgezeichneten Bildungen haben

ein Zuviel in dieser Richtung, wodurch gerade wieder

Unruhe und Unnatur entstand, nicht verhindern können.

So geht die ausschreitende Profilstellung auf Bam-

berger Bischofs- ____________________

gräbern, das "*" f f$*c^

Überlegen der ge-

kreuzten Beine

(namentlich auf

englischen Hoch-

reliefs), das Öff-

nen der Augen,

die genrehaften

Züge plaudern-

der Ehepaare, das

allzu Derbplas-

tische in tief un-

terarbeitetem Re-

lief weit über die

Grenzen hinaus,

die einem Grab-

mal und insbe-

sondereeinem lie-

genden Bildwerk

gezogen sind.

Gerade die

treue Nachah-

mung insbeson-

dere ritterlichen

Kostüms bot dem

Künstler die

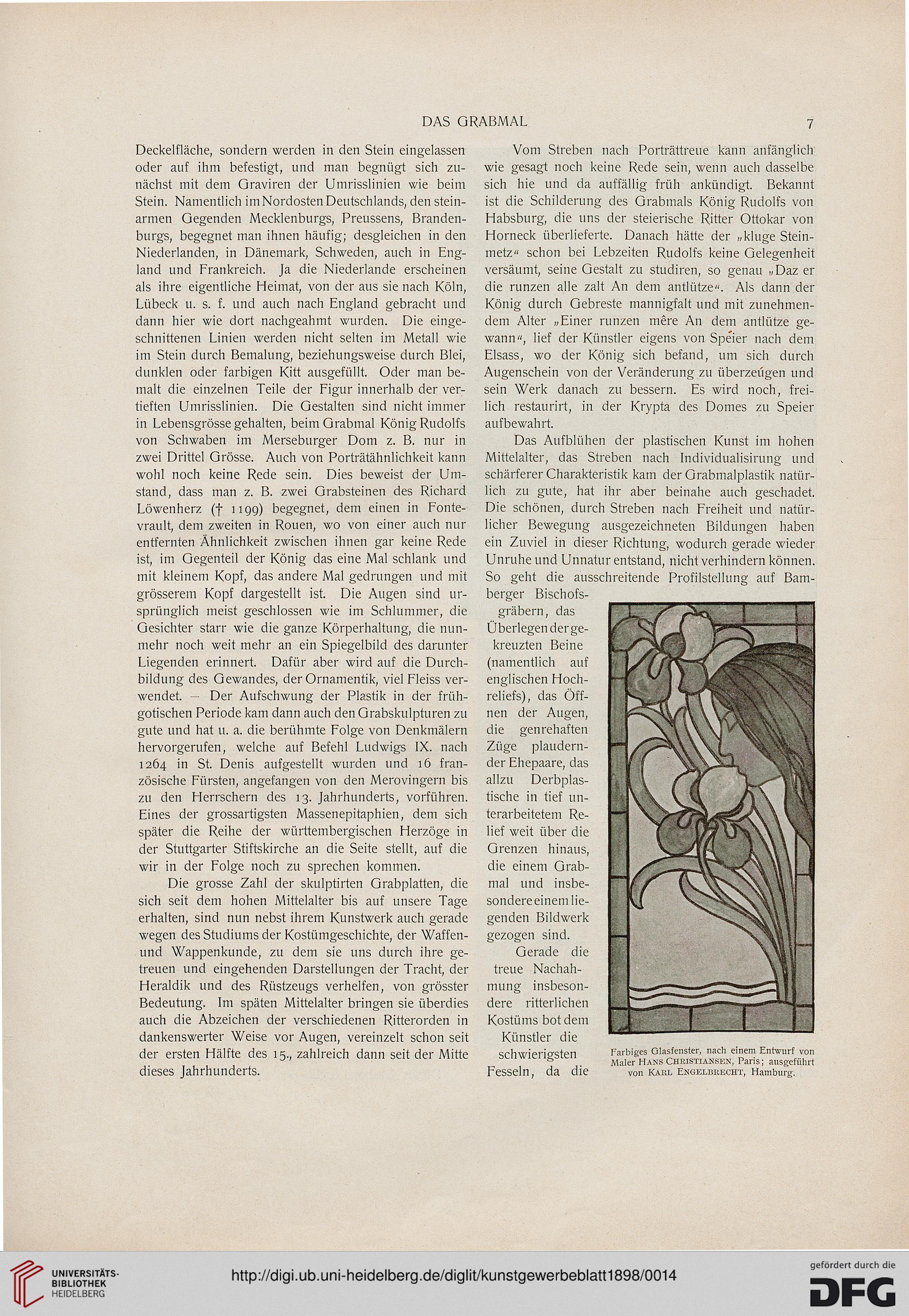

srhwipriosten Farbiges Olasfenster, nach einem Entwurf von

ö Maler HANS Christiansen, Paris; ausgeführt

Fesseln, da die von Karl Engelbrecht, Hamburg.

Deckelfläche, sondern werden in den Stein eingelassen

oder auf ihm befestigt, und man begnügt sich zu-

nächst mit dem Graviren der Umrisslinien wie beim

Stein. Namentlich im Nordosten Deutschlands, den stein-

armen Gegenden Mecklenburgs, Preussens, Branden-

burgs, begegnet man ihnen häufig; desgleichen in den

Niederlanden, in Dänemark, Schweden, auch in Eng-

land und Frankreich. Ja die Niederlande erscheinen

als ihre eigentliche Heimat, von der aus sie nach Köln,

Lübeck u. s. f. und auch nach England gebracht und

dann hier wie dort nachgeahmt wurden. Die einge-

schnittenen Linien werden nicht selten im Metall wie

im Stein durch Bemalung, beziehungsweise durch Blei,

dunklen oder farbigen Kitt ausgefüllt. Oder man be-

malt die einzelnen Teile der Figur innerhalb der ver-

tieften Umrisslinien. Die Gestalten sind nicht immer

in Lebensgrösse gehalten, beim Grabmal König Rudolfs

von Schwaben im Merseburger Dom z. B. nur in

zwei Drittel Grösse. Auch von Porträtähnlichkeit kann

wohl noch keine Rede sein. Dies beweist der Um-

stand, dass man z. B. zwei Grabsteinen des Richard

Löwenherz (t 1199) begegnet, dem einen in Fonte-

vrault, dem zweiten in Rouen, wo von einer auch nur

entfernten Ähnlichkeit zwischen ihnen gar keine Rede

ist, im Gegenteil der König das eine Mal schlank und

mit kleinem Kopf, das andere Mal gedrungen und mit

grösserem Kopf dargestellt ist. Die Augen sind ur-

sprünglich meist geschlossen wie im Schlummer, die

Gesichter starr wie die ganze Körperhaltung, die nun-

mehr noch weit mehr an ein Spiegelbild des darunter

Liegenden erinnert. Dafür aber wird auf die Durch-

bildung des Gewandes, der Ornamentik, viel Fleiss ver-

wendet. — Der Aufschwung der Plastik in der früh-

gotischen Periode kam dann auch den Grabskulpturen zu

gute und hat u. a. die berühmte Folge von Denkmälern

hervorgerufen, welche auf Befehl Ludwigs IX. nach

1264 in St. Denis aufgestellt wurden und 16 fran-

zösische Fürsten, angefangen von den Merovingern bis

zu den Herrschern des 13. Jahrhunderts, vorführen.

Eines der grossartigsten Massenepitaphien, dem sich

später die Reihe der württembergischen Herzöge in

der Stuttgarter Stiftskirche an die Seite stellt, auf die

wir in der Folge noch zu sprechen kommen.

Die grosse Zahl der skulptirten Grabplatten, die

sich seit dem hohen Mittelalter bis auf unsere Tage

erhalten, sind nun nebst ihrem Kunstwerk auch gerade

wegen des Studiums der Kostümgeschichte, der Waffen-

und Wappenkunde, zu dem sie uns durch ihre ge-

treuen und eingehenden Darstellungen der Tracht, der

Heraldik und des Rüstzeugs verhelfen, von grösster

Bedeutung. Im späten Mittelalter bringen sie überdies

auch die Abzeichen der verschiedenen Ritterorden in

dankenswerter Weise vor Augen, vereinzelt schon seit

der ersten Hälfte des 15., zahlreich dann seit der Mitte

dieses Jahrhunderts.

Vom Streben nach Porträttreue kann anfänglich

wie gesagt noch keine Rede sein, wenn auch dasselbe

sich hie und da auffällig früh ankündigt. Bekannt

ist die Schilderung des Grabmals König Rudolfs von

Habsburg, die uns der steierische Ritter Ottokar von

Horneck überlieferte. Danach hätte der „kluge Stein-

metz" schon bei Lebzeiten Rudolfs keine Gelegenheit

versäumt, seine Gestalt zu studircn, so genau „Daz er

die runzen alle zalt An dem antlütze". Als dann der

König durch Gebreste mannigfalt und mit zunehmen-

dem Alter „Einer runzen mere An dem antlütze ge-

wann«, lief der Künstler eigens von Speier nach dem

Elsass, wo der König sich befand, um sich durch

Augenschein von der Veränderung zu überzeugen und

sein Werk danach zu bessern. Es wird noch, frei-

lich restaurirt, in der Krypta des Domes zu Speier

auf bewahrt.

Das Aufblühen der plastischen Kunst im hohen

Mittelalter, das Streben nach Individualisirung und

schärferer Charakteristik kam der Grabmalplastik natür-

lich zu gute, hat ihr aber beinahe auch geschadet.

Die schönen, durch Streben nach Freiheit und natür-

licher Bewegung ausgezeichneten Bildungen haben

ein Zuviel in dieser Richtung, wodurch gerade wieder

Unruhe und Unnatur entstand, nicht verhindern können.

So geht die ausschreitende Profilstellung auf Bam-

berger Bischofs- ____________________

gräbern, das "*" f f$*c^

Überlegen der ge-

kreuzten Beine

(namentlich auf

englischen Hoch-

reliefs), das Öff-

nen der Augen,

die genrehaften

Züge plaudern-

der Ehepaare, das

allzu Derbplas-

tische in tief un-

terarbeitetem Re-

lief weit über die

Grenzen hinaus,

die einem Grab-

mal und insbe-

sondereeinem lie-

genden Bildwerk

gezogen sind.

Gerade die

treue Nachah-

mung insbeson-

dere ritterlichen

Kostüms bot dem

Künstler die

srhwipriosten Farbiges Olasfenster, nach einem Entwurf von

ö Maler HANS Christiansen, Paris; ausgeführt

Fesseln, da die von Karl Engelbrecht, Hamburg.