DAS GRABMAL

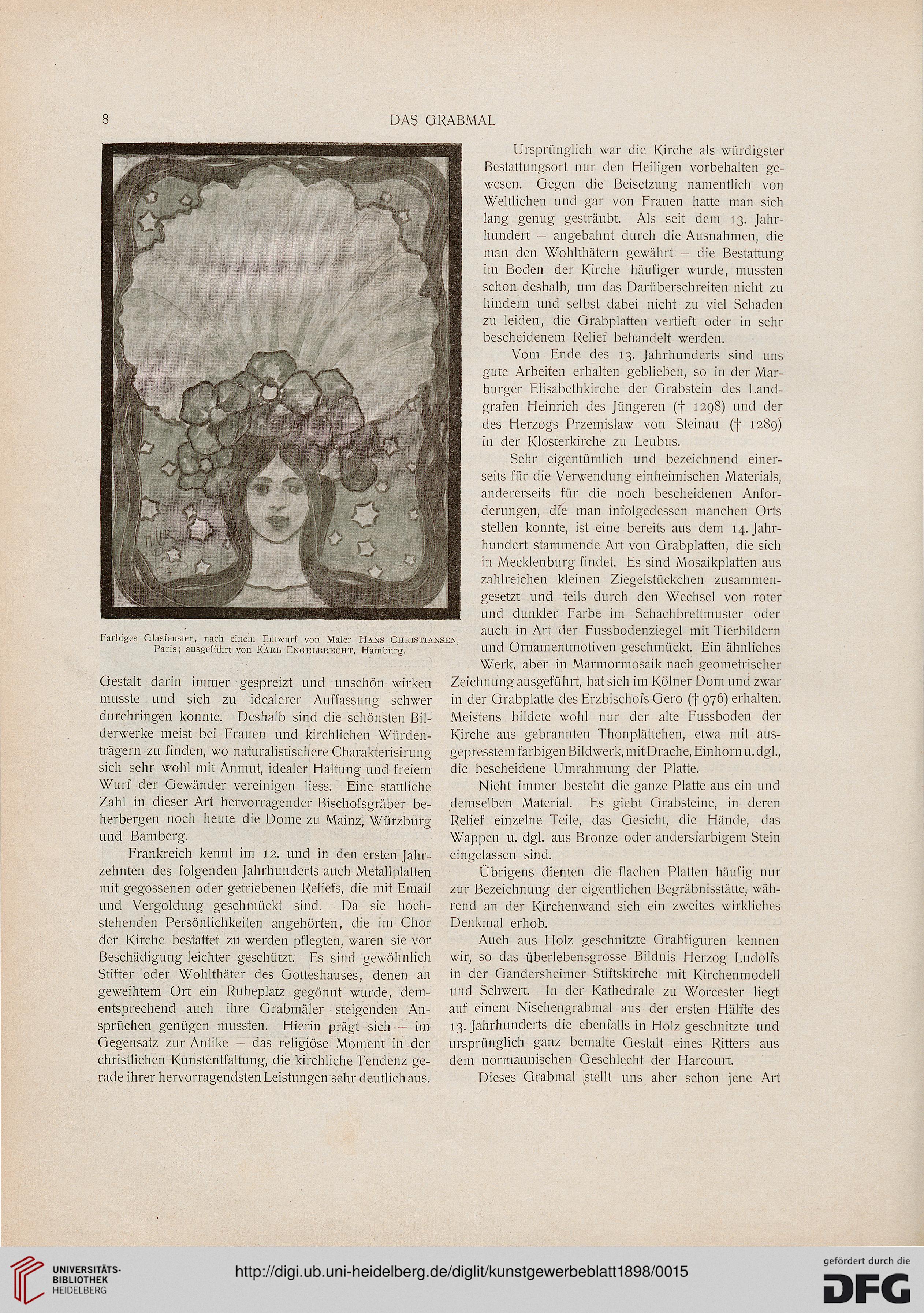

Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler Hams Chüisteansen,

Paris; ausgeführt von KAKL Ejtc-BLBREOHT, Hamburg.

Gestalt darin immer gespreizt und unschön wirken

musste und sich zu idealerer Auffassung schwer

durchringen konnte. Deshalb sind die schönsten Bil-

derwerke meist bei Frauen und kirchlichen Würden-

trägern zu finden, wo naturalistischere Charakterisirung

sich sehr wohl mit Anmut, idealer Haltung und freiem

Wurf der Gewänder vereinigen liess. Eine stattliche

Zahl in dieser Art hervorragender Bischofsgräber be-

herbergen noch heute die Dome zu Mainz, Würzburg

und Bamberg.

Frankreich kennt im 12. und in den ersten Jahr-

zehnten des folgenden Jahrhunderts auch Metallplatten

mit gegossenen oder getriebenen Reliefs, die mit Email

und Vergoldung geschmückt sind. Da sie hoch-

stehenden Persönlichkeiten angehörten, die im Chor

der Kirche bestattet zu werden pflegten, waren sie vor

Beschädigung leichter geschützt. Es sind gewöhnlich

Stifter oder Wohlthäter des Gotteshauses, denen an

geweihtem Ort ein Ruheplatz gegönnt wurde, dem-

entsprechend auch ihre Grabmäler steigenden An-

sprüchen genügen mussten. Hierin prägt sich — im

Gegensatz zur Antike - das religiöse Moment in der

christlichen Kunstentfaltung, die kirchliche Tendenz ge-

rade ihrer hervorragendsten Leistungen sehr deutlich aus.

Ursprünglich war die Kirche als würdigster

Bestattungsort nur den Heiligen vorbehalten ge-

wesen. Gegen die Beisetzung namentlich von

Weltlichen und gar von Frauen hatte man sich

lang genug gesträubt. Als seit dem 13. Jahr-

hundert — angebahnt durch die Ausnahmen, die

man den Wohlthätern gewährt — die Bestattung

im Boden der Kirche häufiger wurde, mussten

schon deshalb, um das Darüberschreiten nicht zu

hindern und selbst dabei nicht zu viel Schaden

zu leiden, die Grabplatten vertieft oder in sehr

bescheidenem Relief behandelt werden.

Vom Ende des 13. Jahrhunderts sind uns

gute Arbeiten erhalten geblieben, so in der Mar-

burger Elisabethkirche der Grabstein des Land-

grafen Heinrich des Jüngeren (f 1298) und der

des Herzogs Przemislaw von Steinau (f 1289)

in der Klosterkirche zu Leubus.

Sehr eigentümlich und bezeichnend einer-

seits für die Verwendung einheimischen Materials,

andererseits für die noch bescheidenen Anfor-

derungen, die man infolgedessen manchen Orts

stellen konnte, ist eine bereits aus dem 14. Jahr-

hundert stammende Art von Grabplatten, die sich

in Mecklenburg findet. Es sind Mosaikplatten aus

zahlreichen kleinen Ziegelstückchen zusammen-

gesetzt und teils durch den Wechsel von roter

und dunkler Farbe im Schachbrettmuster oder

auch in Art der Fussbodenziegel mit Tierbildern

und Ornamentmotiven geschmückt. Ein ähnliches

Werk, aber in Marmormosaik nach geometrischer

Zeichnung ausgeführt, hat sich im Kölner Dom und zwar

in der Grabplatte des Erzbischofs Gero (f 976) erhalten.

Meistens bildete wohl nur der alte Fussboden der

Kirche aus gebrannten Thonplättchen, etwa mit aus-

gepresstem farbigen Bildwerk, mit Drache, Einhorn u.dgl.,

die bescheidene Umrahmung der Platte.

Nicht immer besteht die ganze Platte aus ein und

demselben Material. Es giebt Grabsteine, in deren

Relief einzelne Teile, das Gesicht, die Hände, das

Wappen u. dgl. aus Bronze oder andersfarbigem Stein

eingelassen sind.

Übrigens dienten die flachen Platten häufig nur

zur Bezeichnung der eigentlichen Begräbnisstätte, wäh-

rend an der Kirchenwand sich ein zweites wirkliches

Denkmal erhob.

Auch aus Holz geschnitzte Grabfiguren kennen

wir, so das überlebensgrosse Bildnis Herzog Ludolfs

in der Gandersheimer Stiftskirche mit Kirchenmodell

und Schwert. In der Kathedrale zu Worcester liegt

auf einem Nischengrabmal aus der ersten Hälfte des

13. Jahrhunderts die ebenfalls in Holz geschnitzte und

ursprünglich ganz bemalte Gestalt eines Ritters aus

dem normannischen Geschlecht der Harcourt.

Dieses Grabmal stellt uns aber schon jene Art