DAS GRABMAL

von wirklichen Denkmälern dar, die ein plastischeres

Hervortreten und monumentaleren Aufbau gestatten

und damit dem Künstler bedeutendere Aufträge ver-

mitteln. Das ist die Tumba, das eigentliche Hochgrab.

An ihm entwickelt sich die erste Blüte mittelalterlicher

Plastik, nachdem dieselbe in den Kirchen und insbe-

sondere an den Portalen des Übergangstiles sich ent-

faltet hatte. -

In älterer Zeit noch niedrig und vielleicht wirk-

lich zur Aufnahme des Leichnams bestimmt, wird die

Tumba nach und nach von allem beengenden Zwang

befreit als freistehendes oder als Wandgrab und selbst

in Altarform zum eigentlichen künstlerischen Mal. Es

liegt ihr dabei die monumentale Umgestaltung des

Paradebettes zu Grunde.

Auch die realistischere Darstellung eines Leich-

nams auf der mit Stoff überzogenen Bahre hat sich

in dem Grabmal des Gaugrafen Konrad Kurzbold

im Limburger Dom erhalten. Gewöhnlich jedoch

ruht der Tote auf einer mannigfach gestalteten Platt-

form, die — je höher sie emporwächst und damit das

Werk des Bildhauers vor Beschädigung entrückt -

demselben um so kunstvollere Durchbildung gestattet.

Es ist eine grosse Reihe von Meisterwerken, die uns

da fesselt.

Hierher gehört in erster Linie das noch aus dem

13. Jahrhunderte stammende vorzügliche Grabmal

Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig. Es

zeigt uns denselben neben seiner Gemahlin Mathilde

ruhend, vornehm und schön, die Gesichter voll Aus-

druck und vielleicht schon ein leises Streben nach

Porträtähnlichkeit verratend, doch idealisirt, die Ge-

wänder in freiem, reichem Faltenwurf. Ein verwandtes

Grabmal ist das des Grafen Dedo zu Wechselburg.

Die Platte mit dem Bild des Entseelten liegt

meist auf einem geschlossenen massiven Unterbau.

Doch treten an dessen Stelle gelegentlich auch niedrige

Pfeiler oder Säulen. Der volle Unterbau wird wenig-

stens mit Reliefs geschmückt oder in Arkaden aufge-

löst, die an den reicheren Denkmälern Raum zu

zahlreichen Figuren, Christus mit den Heiligen u. a.,

zu Scenen aus dem Leben des Bestatteten und auch

oft zu ganz genrehaften Darstellungen, gewähren.

Manchmal -- z. B. am Grabmal des heil. Emmeram

zu Regensburg — wird die Reliefplatte auf einen

Sockel gestellt und darüber auf Pfeiler oder Säulchen

eine zweite Platte gelegt.

Das erinnert an die eigentümliche Sitte über

Gräbern Häuser aus Holz oder Eisen zu errichten, die

in manchen Gegenden Deutschlands bestand und auf

die sich vielleicht schon eine Stelle der lex Salica be-

zog. Das Grabmal des Herzogs Barnim VI. von

Pommern-Wolgast (f 1405) in der Kirche zu Kenz

bei Barth hat einen hölzernen Aufsatz in Hausform,

dessen Dachflächen derart gedreht werden können,

Kunstgeverbeblatt. N. F. IX. H. 1.

dass man die darunter liegende geschnitzte Figur des

Verstorbenen sehen kann. Über dem Grabmal des

Markgrafen Albuin zu Möchling im Jaunthal (Kärnten)

befand sich der spätgotische Schrein, der heute • im

Wiener Hofmuseum zu sehen ist. Dieser prachtvolle

Schrein stellt eine ganze Kirche mit Apsis dar und

misst in der Höhe bis zur obersten Kreuzblume

7J/2 Fuss, der Länge nach 6, der Breite nach 23/4 Fuss.

Das aus Lindenholz geschnitzte Kunstwerk soll einen

Benediktinermönch aus dem Stift St. Paul zum Ver-

fertiger haben. Die bis in die kleinste ,Einzelheit

konstruktiv und künstlerisch vorzügliche Arbeit verrät

eine Künstlerhand ersten Ranges, die sich in der zier-

lichen Gliederung der Strebepfeiler mit ihren Fialen

und Kreuzblumen und in dem spielenden Reichtum

der Masswerkmotive, deren man 242 verschiedene

zählt, gar nicht genug thun konnte. Dieses entzückende

Kunstwerk am ursprünglichen Aufbewahrungsort macht

einen um so rätselhafteren Eindruck, als die Tumba

des sagenhaften Albuin, auf der es sich befand, ganz

roh und kunstlos aus rohen Bruchsteinen aufgeführt

und nur mit Mörtel beworfen ist. Es ist daher die

Vermutung nicht abzuweisen, dass das ganz durch-

brochene, wie ein Spitzengewebe durchsichtige Mass-

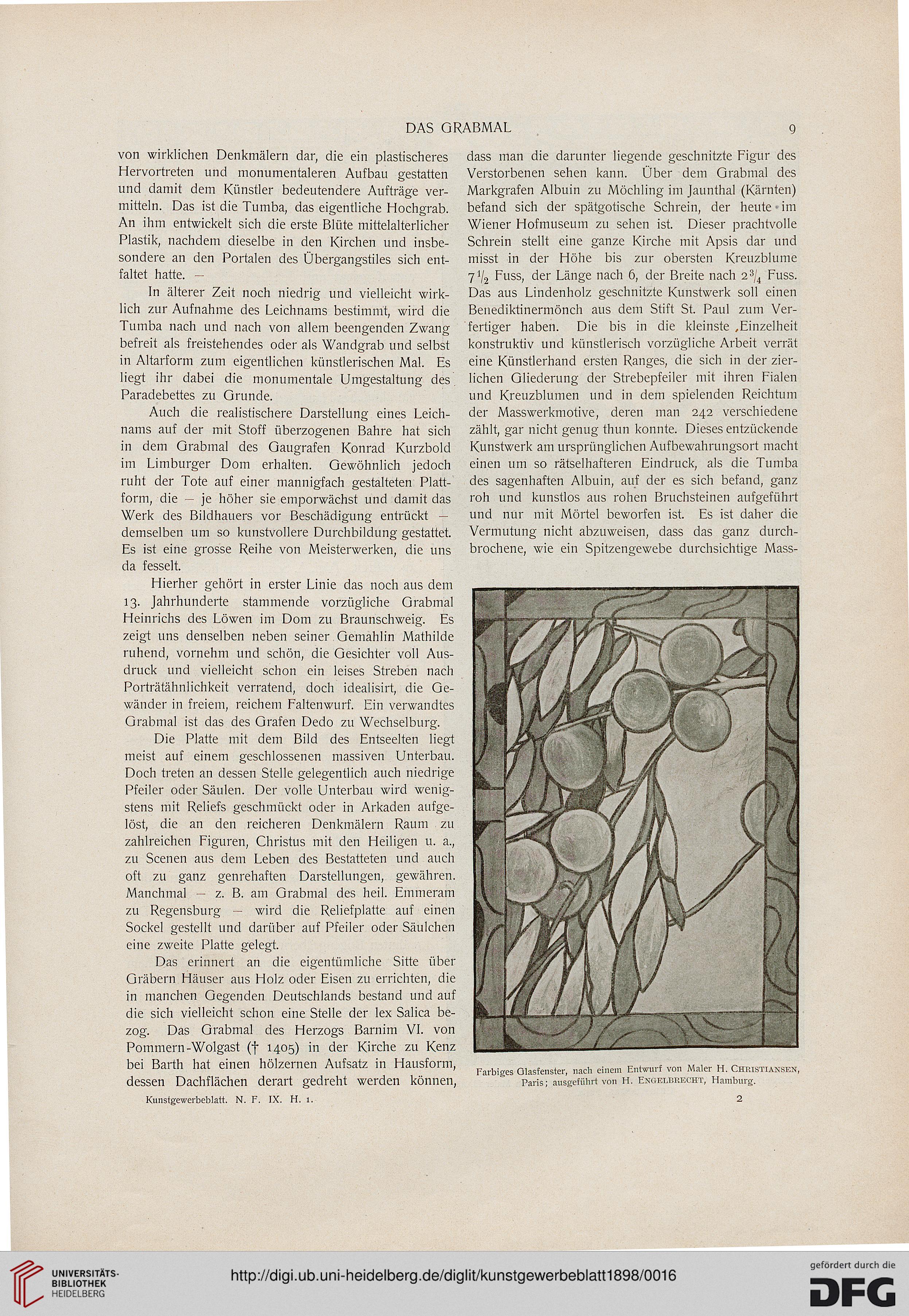

Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler H. CHRISTIANSEN,

Paris; ausgeführt von H. Engeltsrecht, Hamburg.

von wirklichen Denkmälern dar, die ein plastischeres

Hervortreten und monumentaleren Aufbau gestatten

und damit dem Künstler bedeutendere Aufträge ver-

mitteln. Das ist die Tumba, das eigentliche Hochgrab.

An ihm entwickelt sich die erste Blüte mittelalterlicher

Plastik, nachdem dieselbe in den Kirchen und insbe-

sondere an den Portalen des Übergangstiles sich ent-

faltet hatte. -

In älterer Zeit noch niedrig und vielleicht wirk-

lich zur Aufnahme des Leichnams bestimmt, wird die

Tumba nach und nach von allem beengenden Zwang

befreit als freistehendes oder als Wandgrab und selbst

in Altarform zum eigentlichen künstlerischen Mal. Es

liegt ihr dabei die monumentale Umgestaltung des

Paradebettes zu Grunde.

Auch die realistischere Darstellung eines Leich-

nams auf der mit Stoff überzogenen Bahre hat sich

in dem Grabmal des Gaugrafen Konrad Kurzbold

im Limburger Dom erhalten. Gewöhnlich jedoch

ruht der Tote auf einer mannigfach gestalteten Platt-

form, die — je höher sie emporwächst und damit das

Werk des Bildhauers vor Beschädigung entrückt -

demselben um so kunstvollere Durchbildung gestattet.

Es ist eine grosse Reihe von Meisterwerken, die uns

da fesselt.

Hierher gehört in erster Linie das noch aus dem

13. Jahrhunderte stammende vorzügliche Grabmal

Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig. Es

zeigt uns denselben neben seiner Gemahlin Mathilde

ruhend, vornehm und schön, die Gesichter voll Aus-

druck und vielleicht schon ein leises Streben nach

Porträtähnlichkeit verratend, doch idealisirt, die Ge-

wänder in freiem, reichem Faltenwurf. Ein verwandtes

Grabmal ist das des Grafen Dedo zu Wechselburg.

Die Platte mit dem Bild des Entseelten liegt

meist auf einem geschlossenen massiven Unterbau.

Doch treten an dessen Stelle gelegentlich auch niedrige

Pfeiler oder Säulen. Der volle Unterbau wird wenig-

stens mit Reliefs geschmückt oder in Arkaden aufge-

löst, die an den reicheren Denkmälern Raum zu

zahlreichen Figuren, Christus mit den Heiligen u. a.,

zu Scenen aus dem Leben des Bestatteten und auch

oft zu ganz genrehaften Darstellungen, gewähren.

Manchmal -- z. B. am Grabmal des heil. Emmeram

zu Regensburg — wird die Reliefplatte auf einen

Sockel gestellt und darüber auf Pfeiler oder Säulchen

eine zweite Platte gelegt.

Das erinnert an die eigentümliche Sitte über

Gräbern Häuser aus Holz oder Eisen zu errichten, die

in manchen Gegenden Deutschlands bestand und auf

die sich vielleicht schon eine Stelle der lex Salica be-

zog. Das Grabmal des Herzogs Barnim VI. von

Pommern-Wolgast (f 1405) in der Kirche zu Kenz

bei Barth hat einen hölzernen Aufsatz in Hausform,

dessen Dachflächen derart gedreht werden können,

Kunstgeverbeblatt. N. F. IX. H. 1.

dass man die darunter liegende geschnitzte Figur des

Verstorbenen sehen kann. Über dem Grabmal des

Markgrafen Albuin zu Möchling im Jaunthal (Kärnten)

befand sich der spätgotische Schrein, der heute • im

Wiener Hofmuseum zu sehen ist. Dieser prachtvolle

Schrein stellt eine ganze Kirche mit Apsis dar und

misst in der Höhe bis zur obersten Kreuzblume

7J/2 Fuss, der Länge nach 6, der Breite nach 23/4 Fuss.

Das aus Lindenholz geschnitzte Kunstwerk soll einen

Benediktinermönch aus dem Stift St. Paul zum Ver-

fertiger haben. Die bis in die kleinste ,Einzelheit

konstruktiv und künstlerisch vorzügliche Arbeit verrät

eine Künstlerhand ersten Ranges, die sich in der zier-

lichen Gliederung der Strebepfeiler mit ihren Fialen

und Kreuzblumen und in dem spielenden Reichtum

der Masswerkmotive, deren man 242 verschiedene

zählt, gar nicht genug thun konnte. Dieses entzückende

Kunstwerk am ursprünglichen Aufbewahrungsort macht

einen um so rätselhafteren Eindruck, als die Tumba

des sagenhaften Albuin, auf der es sich befand, ganz

roh und kunstlos aus rohen Bruchsteinen aufgeführt

und nur mit Mörtel beworfen ist. Es ist daher die

Vermutung nicht abzuweisen, dass das ganz durch-

brochene, wie ein Spitzengewebe durchsichtige Mass-

Farbiges Glasfenster, nach einem Entwurf von Maler H. CHRISTIANSEN,

Paris; ausgeführt von H. Engeltsrecht, Hamburg.