FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE

37

ÜÖ

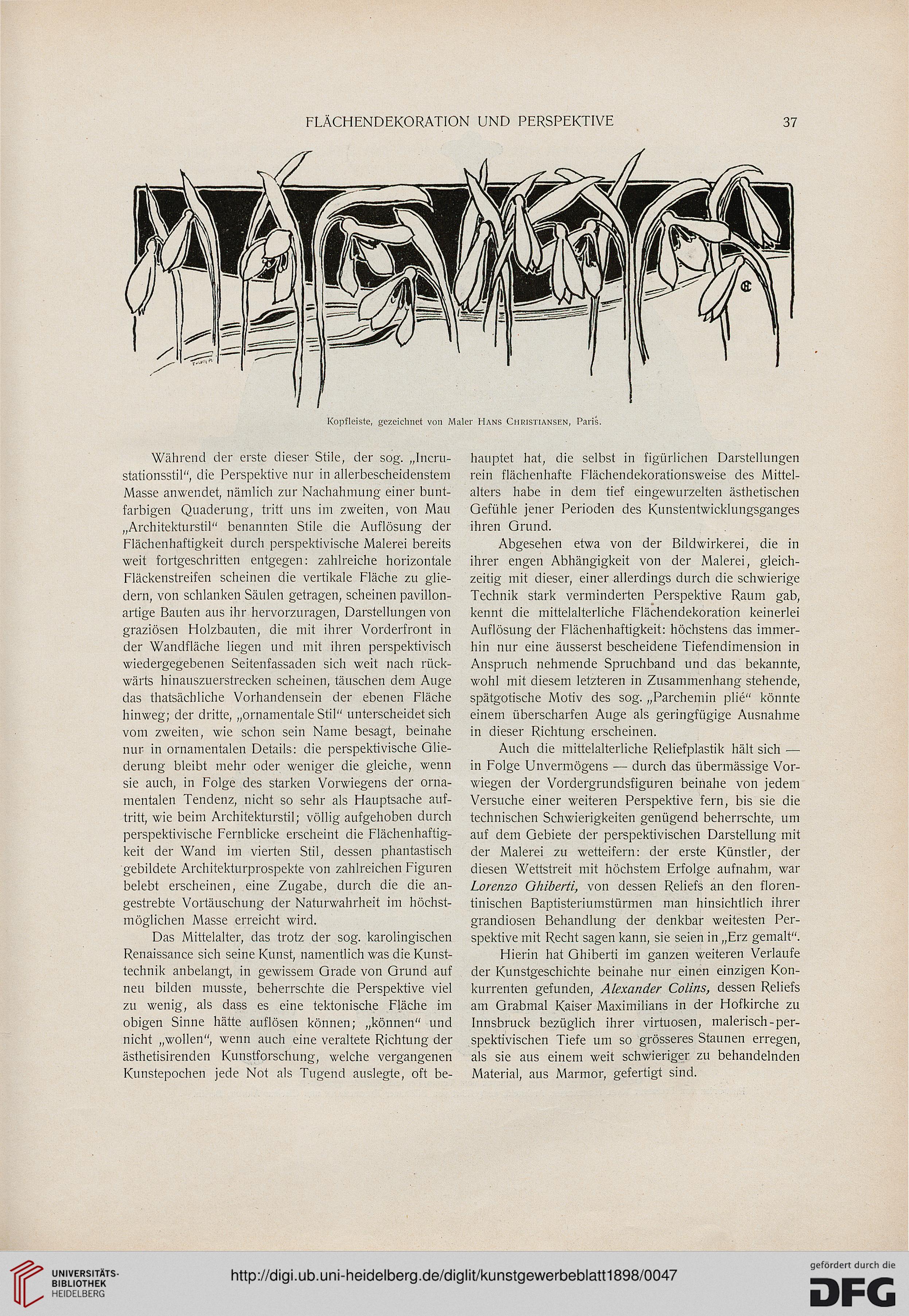

Kopfleiste, gezeichnet von Maler Hans Christiansen, Paris.

Während der erste dieser Stile, der sog. „Incru-

stationsstil", die Perspektive nur in allerbescheidenstem

Masse anwendet, nämlich zur Nachahmung einer bunt-

farbigen Quaderung, tritt uns im zweiten, von Mau

„Architekturstil" benannten Stile die Auflösung der

Flächenhaftigkeit durch perspektivische Malerei bereits

weit fortgeschritten entgegen: zahlreiche horizontale

Fläckenstreifen scheinen die vertikale Fläche zu glie-

dern, von schlanken Säulen getragen, scheinen pavillon-

artige Bauten aus ihr hervorzuragen, Darstellungen von

graziösen Holzbauten, die mit ihrer Vorderfront in

der Wandfläche liegen und mit ihren perspektivisch

wiedergegebenen Seitenfassaden sich weit nach rück-

wärts hinauszuerstrecken scheinen, täuschen dem Auge

das thatsächliche Vorhandensein der ebenen Fläche

hinweg; der dritte, „ornamentale Stil" unterscheidet sich

vom zweiten, wie schon sein Name besagt, beinahe

nur in ornamentalen Details: die perspektivische Glie-

derung bleibt mehr oder weniger die gleiche, wenn

sie auch, in Folge des starken Vorwiegens der orna-

mentalen Tendenz, nicht so sehr als Hauptsache auf-

tritt, wie beim Architekturstil; völlig aufgehoben durch

perspektivische Fernblicke erscheint die Flächenhaftig-

keit der Wand im vierten Stil, dessen phantastisch

gebildete Architekturprospekte von zahlreichen Figuren

belebt erscheinen, eine Zugabe, durch die die an-

gestrebte Vortäuschung der Naturwahrheit im höchst-

möglichen Masse erreicht wird.

Das Mittelalter, das trotz der sog. karolingischen

Renaissance sich seine Kunst, namentlich was die Kunst-

technik anbelangt, in gewissem Grade von Grund auf

neu bilden musste, beherrschte die Perspektive viel

zu wenig, als dass es eine tektonische Fläche im

obigen Sinne hätte auflösen können; „können" und

nicht „wollen", wenn auch eine veraltete Richtung der

ästhetisirenden Kunstforschung, welche vergangenen

Kunstepochen jede Not als Tugend auslegte, oft be-

hauptet hat, die selbst in figürlichen Darstellungen

rein flächenhafte Flächendekorationsweise des Mittel-

alters habe in dem tief eingewurzelten ästhetischen

Gefühle jener Perioden des Kunstentwicklungsganges

ihren Grund.

Abgesehen etwa von der Bildwirkerei, die in

ihrer engen Abhängigkeit von der Malerei, gleich-

zeitig mit dieser, einer allerdings durch die schwierige

Technik stark verminderten Perspektive Raum gab,

kennt die mittelalterliche Flächendekoration keinerlei

Auflösung der Flächenhaftigkeit: höchstens das immer-

hin nur eine äusserst bescheidene Tiefendimension in

Anspruch nehmende Spruchband und das bekannte,

wohl mit diesem letzteren in Zusammenhang stehende,

spätgotische Motiv des sog. „Parchemin plie" könnte

einem überscharfen Auge als geringfügige Ausnahme

in dieser Richtung erscheinen.

Auch die mittelalterliche Reliefplastik hält sich —

in Folge Unvermögens — durch das übermässige Vor-

wiegen der Vordergrundsfiguren beinahe von jedem

Versuche einer weiteren Perspektive fern, bis sie die

technischen Schwierigkeiten genügend beherrschte, um

auf dem Gebiete der perspektivischen Darstellung mit

der Malerei zu wetteifern: der erste Künstler, der

diesen Wettstreit mit höchstem Erfolge aufnahm, war

Lorenzo Ohiberti, von dessen Reliefs an den floren-

tinischen Baptisteriumstürmen man hinsichtlich ihrer

grandiosen Behandlung der denkbar weitesten Per-

spektive mit Recht sagen kann, sie seien in „Erz gemalt".

Hierin hat Ghiberti im ganzen weiteren Verlaufe

der Kunstgeschichte beinahe nur einen einzigen Kon-

kurrenten gefunden, Alexander Colins, dessen Reliefs

am Grabmal Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu

Innsbruck bezüglich ihrer virtuosen, malerisch-per-

spektivischen Tiefe um so grösseres Staunen erregen,

als sie aus einem weit schwieriger zu behandelnden

Material, aus Marmor, gefertigt sind.

37

ÜÖ

Kopfleiste, gezeichnet von Maler Hans Christiansen, Paris.

Während der erste dieser Stile, der sog. „Incru-

stationsstil", die Perspektive nur in allerbescheidenstem

Masse anwendet, nämlich zur Nachahmung einer bunt-

farbigen Quaderung, tritt uns im zweiten, von Mau

„Architekturstil" benannten Stile die Auflösung der

Flächenhaftigkeit durch perspektivische Malerei bereits

weit fortgeschritten entgegen: zahlreiche horizontale

Fläckenstreifen scheinen die vertikale Fläche zu glie-

dern, von schlanken Säulen getragen, scheinen pavillon-

artige Bauten aus ihr hervorzuragen, Darstellungen von

graziösen Holzbauten, die mit ihrer Vorderfront in

der Wandfläche liegen und mit ihren perspektivisch

wiedergegebenen Seitenfassaden sich weit nach rück-

wärts hinauszuerstrecken scheinen, täuschen dem Auge

das thatsächliche Vorhandensein der ebenen Fläche

hinweg; der dritte, „ornamentale Stil" unterscheidet sich

vom zweiten, wie schon sein Name besagt, beinahe

nur in ornamentalen Details: die perspektivische Glie-

derung bleibt mehr oder weniger die gleiche, wenn

sie auch, in Folge des starken Vorwiegens der orna-

mentalen Tendenz, nicht so sehr als Hauptsache auf-

tritt, wie beim Architekturstil; völlig aufgehoben durch

perspektivische Fernblicke erscheint die Flächenhaftig-

keit der Wand im vierten Stil, dessen phantastisch

gebildete Architekturprospekte von zahlreichen Figuren

belebt erscheinen, eine Zugabe, durch die die an-

gestrebte Vortäuschung der Naturwahrheit im höchst-

möglichen Masse erreicht wird.

Das Mittelalter, das trotz der sog. karolingischen

Renaissance sich seine Kunst, namentlich was die Kunst-

technik anbelangt, in gewissem Grade von Grund auf

neu bilden musste, beherrschte die Perspektive viel

zu wenig, als dass es eine tektonische Fläche im

obigen Sinne hätte auflösen können; „können" und

nicht „wollen", wenn auch eine veraltete Richtung der

ästhetisirenden Kunstforschung, welche vergangenen

Kunstepochen jede Not als Tugend auslegte, oft be-

hauptet hat, die selbst in figürlichen Darstellungen

rein flächenhafte Flächendekorationsweise des Mittel-

alters habe in dem tief eingewurzelten ästhetischen

Gefühle jener Perioden des Kunstentwicklungsganges

ihren Grund.

Abgesehen etwa von der Bildwirkerei, die in

ihrer engen Abhängigkeit von der Malerei, gleich-

zeitig mit dieser, einer allerdings durch die schwierige

Technik stark verminderten Perspektive Raum gab,

kennt die mittelalterliche Flächendekoration keinerlei

Auflösung der Flächenhaftigkeit: höchstens das immer-

hin nur eine äusserst bescheidene Tiefendimension in

Anspruch nehmende Spruchband und das bekannte,

wohl mit diesem letzteren in Zusammenhang stehende,

spätgotische Motiv des sog. „Parchemin plie" könnte

einem überscharfen Auge als geringfügige Ausnahme

in dieser Richtung erscheinen.

Auch die mittelalterliche Reliefplastik hält sich —

in Folge Unvermögens — durch das übermässige Vor-

wiegen der Vordergrundsfiguren beinahe von jedem

Versuche einer weiteren Perspektive fern, bis sie die

technischen Schwierigkeiten genügend beherrschte, um

auf dem Gebiete der perspektivischen Darstellung mit

der Malerei zu wetteifern: der erste Künstler, der

diesen Wettstreit mit höchstem Erfolge aufnahm, war

Lorenzo Ohiberti, von dessen Reliefs an den floren-

tinischen Baptisteriumstürmen man hinsichtlich ihrer

grandiosen Behandlung der denkbar weitesten Per-

spektive mit Recht sagen kann, sie seien in „Erz gemalt".

Hierin hat Ghiberti im ganzen weiteren Verlaufe

der Kunstgeschichte beinahe nur einen einzigen Kon-

kurrenten gefunden, Alexander Colins, dessen Reliefs

am Grabmal Kaiser Maximilians in der Hofkirche zu

Innsbruck bezüglich ihrer virtuosen, malerisch-per-

spektivischen Tiefe um so grösseres Staunen erregen,

als sie aus einem weit schwieriger zu behandelnden

Material, aus Marmor, gefertigt sind.