40

FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE

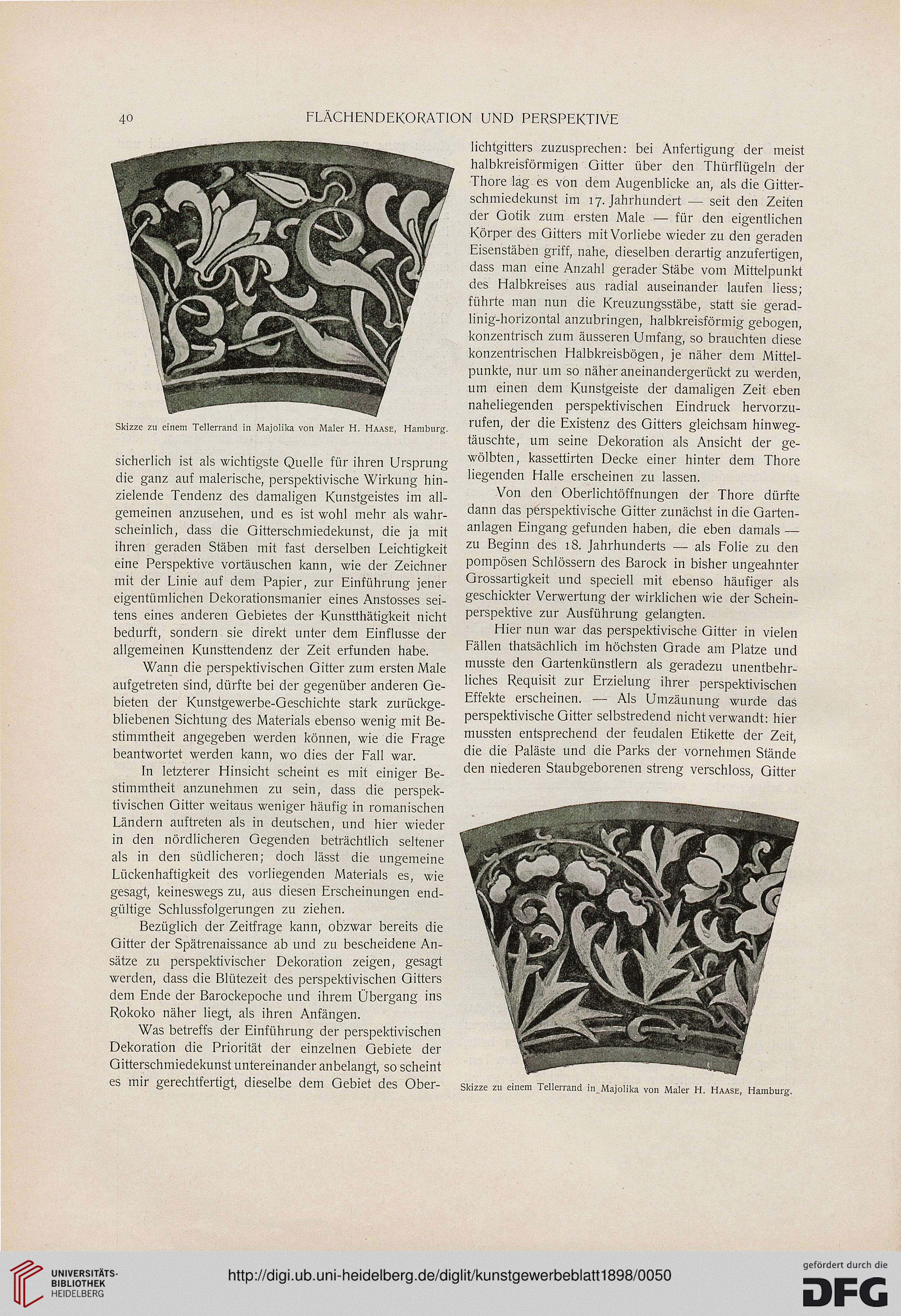

Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.

sicherlich ist als wichtigste Quelle für ihren Ursprung

die ganz auf malerische, perspektivische Wirkung hin-

zielende Tendenz des damaligen Kunstgeistes im all-

gemeinen anzusehen, und es ist wohl mehr als wahr-

scheinlich, dass die Gitterschmiedekunst, die ja mit

ihren geraden Stäben mit fast derselben Leichtigkeit

eine Perspektive vortäuschen kann, wie der Zeichner

mit der Linie auf dem Papier, zur Einführung jener

eigentümlichen Dekorationsmanier eines Anstosses sei-

tens eines anderen Gebietes der Kunstthätigkeit nicht

bedurft, sondern sie direkt unter dem Einflüsse der

allgemeinen Kunsttendenz der Zeit erfunden habe.

Wann die perspektivischen Gitter zum ersten Male

aufgetreten sind, dürfte bei der gegenüber anderen Ge-

bieten der Kunstgewerbe-Geschichte stark zurückge-

bliebenen Sichtung des Materials ebenso wenig mit Be-

stimmtheit angegeben werden können, wie die Frage

beantwortet werden kann, wo dies der Fall war.

In letzterer Hinsicht scheint es mit einiger Be-

stimmtheit anzunehmen zu sein, dass die perspek-

tivischen Gitter weitaus weniger häufig in romanischen

Ländern auftreten als in deutschen, und hier wieder

in den nördlicheren Gegenden beträchtlich seltener

als in den südlicheren; doch lässt die ungemeine

Lückenhaftigkeit des vorliegenden Materials es, wie

gesagt, keineswegs zu, aus diesen Erscheinungen end-

gültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Bezüglich der Zeitfrage kann, obzwar bereits die

Gitter der Spätrenaissance ab und zu bescheidene An-

sätze zu perspektivischer Dekoration zeigen, gesagt

werden, dass die Blütezeit des perspektivischen Gitters

dem Ende der Barockepoche und ihrem Übergang ins

Rokoko näher liegt, als ihren Anfängen.

Was betreffs der Einführung der perspektivischen

Dekoration die Priorität der einzelnen Gebiete der

Gitterschmiedekunst untereinander anbelangt, so scheint

es mir gerechtfertigt, dieselbe dem Gebiet des Ober-

lichtgitters zuzusprechen: bei Anfertigung der meist

halbkreisförmigen Gitter über den Thürflügeln der

Thore lag es von dem Augenblicke an, als die Gitter-

schmiedekunst im 17. Jahrhundert — seit den Zeiten

der Gotik zum ersten Male — für den eigentlichen

Körper des Gitters mit Vorliebe wieder zu den geraden

Eisenstäben griff, nahe, dieselben derartig anzufertigen,

dass man eine Anzahl gerader Stäbe vom Mittelpunkt

des Halbkreises aus radial auseinander laufen Hess;

führte man nun die Kreuzungsstäbe, statt sie gerad-

linig-horizontal anzubringen, halbkreisförmig gebogen,

konzentrisch zum äusseren Umfang, so brauchten diese

konzentrischen Halbkreisbögen, je näher dem Mittel-

punkte, nur um so näher aneinandergerückt zu werden,

um einen dem Kunstgeiste der damaligen Zeit eben

naheliegenden perspektivischen Eindruck hervorzu-

rufen, der die Existenz des Gitters gleichsam hinweg-

täuschte, um seine Dekoration als Ansicht der ge-

wölbten, kassettirten Decke einer hinter dem Thore

liegenden Halle erscheinen zu lassen.

Von den Oberlichtöffnungen der Thore dürfte

dann das perspektivische Gitter zunächst in die Garten-

anlagen Eingang gefunden haben, die eben damals —

zu Beginn des 18. Jahrhunderts — als Folie zu den

pompösen Schlössern des Barock in bisher ungeahnter

Grossartigkeit und speciell mit ebenso häufiger als

geschickter Verwertung der wirklichen wie der Schein-

perspektive zur Ausführung gelangten.

Hier nun war das perspektivische Gitter in vielen

Fällen thatsächlich im höchsten Grade am Platze und

musste den Gartenkünstlern als geradezu unentbehr-

liches Requisit zur Erzielung ihrer perspektivischen

Effekte erscheinen. — Als Umzäunung wurde das

perspektivische Gitter selbstredend nicht verwandt: hier

mussten entsprechend der feudalen Etikette der Zeit,

die die Paläste und die Parks der vornehmen Stände

den niederen Staubgeborenen streng verschluss, Gitter

Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.

FLÄCHENDEKORATION UND PERSPEKTIVE

Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.

sicherlich ist als wichtigste Quelle für ihren Ursprung

die ganz auf malerische, perspektivische Wirkung hin-

zielende Tendenz des damaligen Kunstgeistes im all-

gemeinen anzusehen, und es ist wohl mehr als wahr-

scheinlich, dass die Gitterschmiedekunst, die ja mit

ihren geraden Stäben mit fast derselben Leichtigkeit

eine Perspektive vortäuschen kann, wie der Zeichner

mit der Linie auf dem Papier, zur Einführung jener

eigentümlichen Dekorationsmanier eines Anstosses sei-

tens eines anderen Gebietes der Kunstthätigkeit nicht

bedurft, sondern sie direkt unter dem Einflüsse der

allgemeinen Kunsttendenz der Zeit erfunden habe.

Wann die perspektivischen Gitter zum ersten Male

aufgetreten sind, dürfte bei der gegenüber anderen Ge-

bieten der Kunstgewerbe-Geschichte stark zurückge-

bliebenen Sichtung des Materials ebenso wenig mit Be-

stimmtheit angegeben werden können, wie die Frage

beantwortet werden kann, wo dies der Fall war.

In letzterer Hinsicht scheint es mit einiger Be-

stimmtheit anzunehmen zu sein, dass die perspek-

tivischen Gitter weitaus weniger häufig in romanischen

Ländern auftreten als in deutschen, und hier wieder

in den nördlicheren Gegenden beträchtlich seltener

als in den südlicheren; doch lässt die ungemeine

Lückenhaftigkeit des vorliegenden Materials es, wie

gesagt, keineswegs zu, aus diesen Erscheinungen end-

gültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Bezüglich der Zeitfrage kann, obzwar bereits die

Gitter der Spätrenaissance ab und zu bescheidene An-

sätze zu perspektivischer Dekoration zeigen, gesagt

werden, dass die Blütezeit des perspektivischen Gitters

dem Ende der Barockepoche und ihrem Übergang ins

Rokoko näher liegt, als ihren Anfängen.

Was betreffs der Einführung der perspektivischen

Dekoration die Priorität der einzelnen Gebiete der

Gitterschmiedekunst untereinander anbelangt, so scheint

es mir gerechtfertigt, dieselbe dem Gebiet des Ober-

lichtgitters zuzusprechen: bei Anfertigung der meist

halbkreisförmigen Gitter über den Thürflügeln der

Thore lag es von dem Augenblicke an, als die Gitter-

schmiedekunst im 17. Jahrhundert — seit den Zeiten

der Gotik zum ersten Male — für den eigentlichen

Körper des Gitters mit Vorliebe wieder zu den geraden

Eisenstäben griff, nahe, dieselben derartig anzufertigen,

dass man eine Anzahl gerader Stäbe vom Mittelpunkt

des Halbkreises aus radial auseinander laufen Hess;

führte man nun die Kreuzungsstäbe, statt sie gerad-

linig-horizontal anzubringen, halbkreisförmig gebogen,

konzentrisch zum äusseren Umfang, so brauchten diese

konzentrischen Halbkreisbögen, je näher dem Mittel-

punkte, nur um so näher aneinandergerückt zu werden,

um einen dem Kunstgeiste der damaligen Zeit eben

naheliegenden perspektivischen Eindruck hervorzu-

rufen, der die Existenz des Gitters gleichsam hinweg-

täuschte, um seine Dekoration als Ansicht der ge-

wölbten, kassettirten Decke einer hinter dem Thore

liegenden Halle erscheinen zu lassen.

Von den Oberlichtöffnungen der Thore dürfte

dann das perspektivische Gitter zunächst in die Garten-

anlagen Eingang gefunden haben, die eben damals —

zu Beginn des 18. Jahrhunderts — als Folie zu den

pompösen Schlössern des Barock in bisher ungeahnter

Grossartigkeit und speciell mit ebenso häufiger als

geschickter Verwertung der wirklichen wie der Schein-

perspektive zur Ausführung gelangten.

Hier nun war das perspektivische Gitter in vielen

Fällen thatsächlich im höchsten Grade am Platze und

musste den Gartenkünstlern als geradezu unentbehr-

liches Requisit zur Erzielung ihrer perspektivischen

Effekte erscheinen. — Als Umzäunung wurde das

perspektivische Gitter selbstredend nicht verwandt: hier

mussten entsprechend der feudalen Etikette der Zeit,

die die Paläste und die Parks der vornehmen Stände

den niederen Staubgeborenen streng verschluss, Gitter

Skizze zu einem Tellerrand in Majolika von Maler H. Haase, Hamburg.