48

KLEINE MITTEILUNGEN

scheinlichkeit nach auch manche der Kanzeln geschnitzt, die

in den Kirchen des Landes noch erhalten sind. Diese Kanzeln

und die aus derselben Zeit stammenden Altar-Schnitzwerke

und Epitaphien bergen den Schlüssel zur Bestimmung der

meisten an Möbeln überlieferten Schnitzwerke der Renaissance.

An manchen Kanzeln haben sich die Künstler genannt. Ge-

schenkt wurden dem Museum ferner die Hauptbestandteile

eines Schrankes, vier Thüren mit den üblichen Scenen aus

der Jugendgeschichte Jesu und drei Hermen, die sich seit

langen Jahren in dänischem Besitz befanden. Bei diesen

fast malerisch wirkenden Reliefs heben sich die stark hervor-

tretenden, zum Teil vollrund herausgearbeiteten Figuren in

freier Gruppirung und in natürlich lebhafter Bewegung von

einem landschaftlichen oder architektonischen Hintergrund

ab. Andere Schnitzmöbel von gleichem Wert sind, mit Aus-

nahme des Susannenschrankes im Thaulow-Museum in Kiel,

werken an. Ein treffliches Beispiel der gegen Ende des

Mittelalters überall in Deutschland geübten, aber nirgends zu

grösserer Meisterschaft als in Tirol gediehenen Flachschnitzerei

ist eine Tiroler Platte aus Fichtenholz vom Jahre 1517.

Italienische Arbeit vom Ende des 18. Jahrhunderts ist eine

Kommode mit grossem Akanthus-Ornament und Trophäen

in schöner Holzintarsia. Die Sammlung der Fayencen ist,

von den ungenügend vertretenen Majoliken abgesehen, eine

der am besten entwickelten Abteilungen des Museums. In

dem illustrirten „Führer" des Museums konnten Erzeugnisse

von nicht weniger als zwölf zum Teil sehr bedeutenden

deutschen Fayence-Manufakturen beschrieben werden, die in

Jaennickes Grundriss der Keramik (187g) nicht einmal dem

Namen nach erwähnt sind. Seither, im Jahre 1896 sind hinzu-

gekommen von ebenfalls Jaennicke unbekannt gebliebenen

deutschen Fayence-Manufakturen Berlin, Potsdam, Magde-

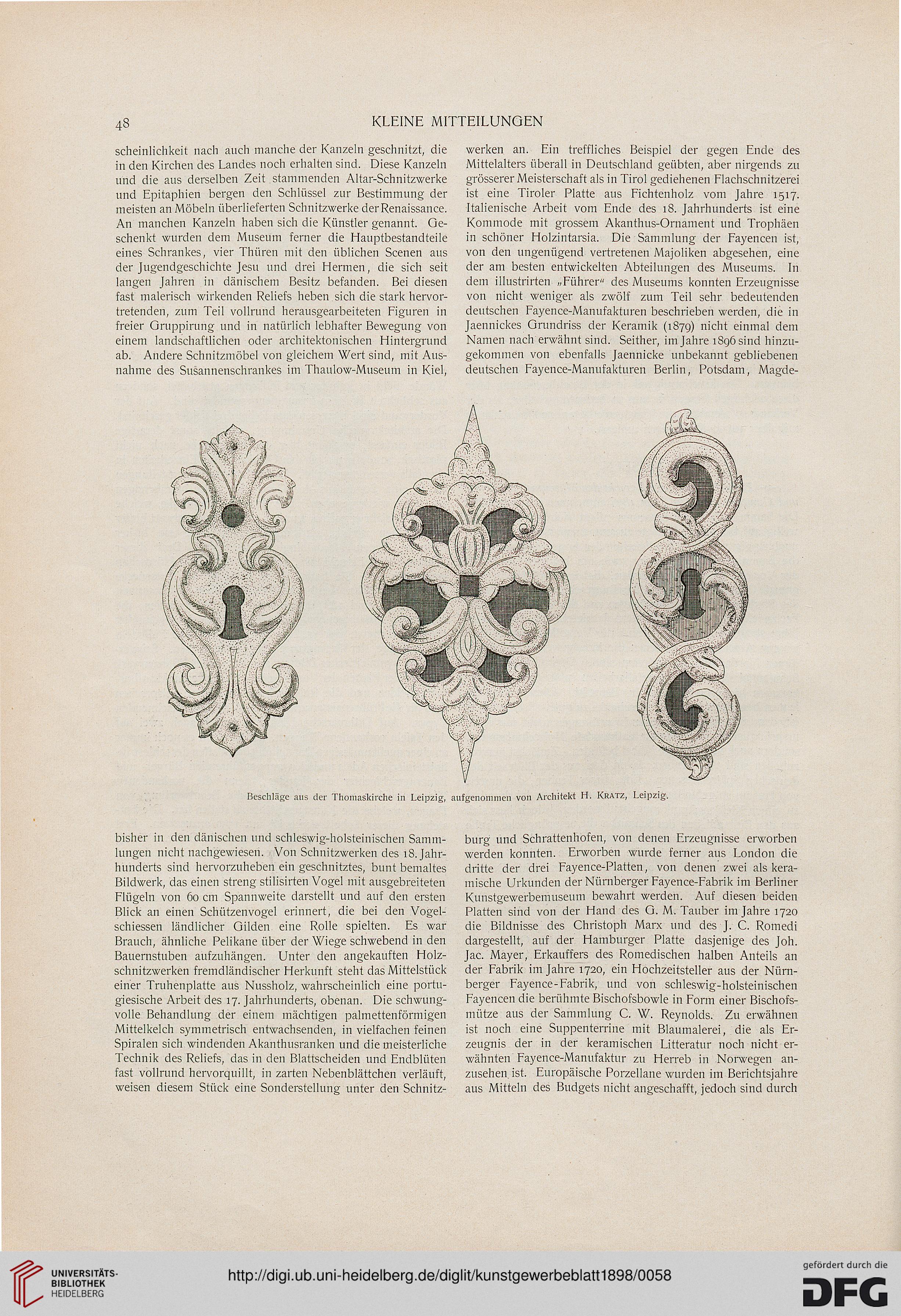

Beschläge aus der Thomaskirche in Leipzig, aufgenommen von Architekt H. Kratz, Leipzig.

bisher in den dänischen und schleswig-holsteinischen Samm-

lungen nicht nachgewiesen. Von Schnitzwerken des 18. Jahr-

hunderts sind hervorzuheben ein geschnitztes, bunt bemaltes

Bildwerk, das einen streng stilisirten Vogel mit ausgebreiteten

Flügeln von 60 cm Spannweite darstellt und auf den ersten

Blick an einen Schützenvogel erinnert, die bei den Vogel-

schiessen ländlicher Gilden eine Rolle spielten. Es war

Brauch, ähnliche Pelikane über der Wiege schwebend in den

Bauernstuben aufzuhängen. Unter den angekauften Holz-

schnitzwerken fremdländischer Herkunft steht das Mittelstück

einer Truhenplatte aus Nussholz, wahrscheinlich eine portu-

giesische Arbeit des 17. Jahrhunderts, obenan. Die schwung-

volle Behandlung der einem mächtigen palmettenförmigen

Mittelkelch symmetrisch entwachsenden, in vielfachen feinen

Spiralen sich windenden Akanthusranken und die meisterliche

Technik des Reliefs, das in den Blattscheiden und Endblüten

fast vollrund hervorquillt, in zarten Nebenblättchen verläuft,

weisen diesem Stück eine Sonderstellung unter den Schnitz-

burg und Schrattenhofen, von denen Erzeugnisse erworben

werden konnten. Erworben wurde ferner aus London die

dritte der drei Fayence-Platten, von denen zwei als kera-

mische Urkunden der Nürnberger Fayence-Fabrik im Berliner

Kunstgewerbemuseum bewahrt werden. Auf diesen beiden

Platten sind von der Hand des G. M. Tauber im Jahre 1720

die Bildnisse des Christoph Marx und des J. C. Romedi

dargestellt, auf der Hamburger Platte dasjenige des Joh.

Jac. Mayer, Erkauffers des Romedischen halben Anteils an

der Fabrik im Jahre 1720, ein Hochzeitsteller aus der Nürn-

berger Fayence-Fabrik, und von schleswig-holsteinischen

Fayencen die berühmte Bischofsbowle in Form einer Bischofs-

mütze aus der Sammlung C. W. Reynolds. Zu erwähnen

ist noch eine Suppenterrine mit Blaumalerei, die als Er-

zeugnis der in der keramischen Litteratur noch nicht er-

wähnten Fayence-Manufaktur zu Herreb in Norwegen an-

zusehen, ist. Europäische Porzellane wurden im Berichtsjahre

aus Mitteln des Budgets nicht angeschafft, jedoch sind durch

KLEINE MITTEILUNGEN

scheinlichkeit nach auch manche der Kanzeln geschnitzt, die

in den Kirchen des Landes noch erhalten sind. Diese Kanzeln

und die aus derselben Zeit stammenden Altar-Schnitzwerke

und Epitaphien bergen den Schlüssel zur Bestimmung der

meisten an Möbeln überlieferten Schnitzwerke der Renaissance.

An manchen Kanzeln haben sich die Künstler genannt. Ge-

schenkt wurden dem Museum ferner die Hauptbestandteile

eines Schrankes, vier Thüren mit den üblichen Scenen aus

der Jugendgeschichte Jesu und drei Hermen, die sich seit

langen Jahren in dänischem Besitz befanden. Bei diesen

fast malerisch wirkenden Reliefs heben sich die stark hervor-

tretenden, zum Teil vollrund herausgearbeiteten Figuren in

freier Gruppirung und in natürlich lebhafter Bewegung von

einem landschaftlichen oder architektonischen Hintergrund

ab. Andere Schnitzmöbel von gleichem Wert sind, mit Aus-

nahme des Susannenschrankes im Thaulow-Museum in Kiel,

werken an. Ein treffliches Beispiel der gegen Ende des

Mittelalters überall in Deutschland geübten, aber nirgends zu

grösserer Meisterschaft als in Tirol gediehenen Flachschnitzerei

ist eine Tiroler Platte aus Fichtenholz vom Jahre 1517.

Italienische Arbeit vom Ende des 18. Jahrhunderts ist eine

Kommode mit grossem Akanthus-Ornament und Trophäen

in schöner Holzintarsia. Die Sammlung der Fayencen ist,

von den ungenügend vertretenen Majoliken abgesehen, eine

der am besten entwickelten Abteilungen des Museums. In

dem illustrirten „Führer" des Museums konnten Erzeugnisse

von nicht weniger als zwölf zum Teil sehr bedeutenden

deutschen Fayence-Manufakturen beschrieben werden, die in

Jaennickes Grundriss der Keramik (187g) nicht einmal dem

Namen nach erwähnt sind. Seither, im Jahre 1896 sind hinzu-

gekommen von ebenfalls Jaennicke unbekannt gebliebenen

deutschen Fayence-Manufakturen Berlin, Potsdam, Magde-

Beschläge aus der Thomaskirche in Leipzig, aufgenommen von Architekt H. Kratz, Leipzig.

bisher in den dänischen und schleswig-holsteinischen Samm-

lungen nicht nachgewiesen. Von Schnitzwerken des 18. Jahr-

hunderts sind hervorzuheben ein geschnitztes, bunt bemaltes

Bildwerk, das einen streng stilisirten Vogel mit ausgebreiteten

Flügeln von 60 cm Spannweite darstellt und auf den ersten

Blick an einen Schützenvogel erinnert, die bei den Vogel-

schiessen ländlicher Gilden eine Rolle spielten. Es war

Brauch, ähnliche Pelikane über der Wiege schwebend in den

Bauernstuben aufzuhängen. Unter den angekauften Holz-

schnitzwerken fremdländischer Herkunft steht das Mittelstück

einer Truhenplatte aus Nussholz, wahrscheinlich eine portu-

giesische Arbeit des 17. Jahrhunderts, obenan. Die schwung-

volle Behandlung der einem mächtigen palmettenförmigen

Mittelkelch symmetrisch entwachsenden, in vielfachen feinen

Spiralen sich windenden Akanthusranken und die meisterliche

Technik des Reliefs, das in den Blattscheiden und Endblüten

fast vollrund hervorquillt, in zarten Nebenblättchen verläuft,

weisen diesem Stück eine Sonderstellung unter den Schnitz-

burg und Schrattenhofen, von denen Erzeugnisse erworben

werden konnten. Erworben wurde ferner aus London die

dritte der drei Fayence-Platten, von denen zwei als kera-

mische Urkunden der Nürnberger Fayence-Fabrik im Berliner

Kunstgewerbemuseum bewahrt werden. Auf diesen beiden

Platten sind von der Hand des G. M. Tauber im Jahre 1720

die Bildnisse des Christoph Marx und des J. C. Romedi

dargestellt, auf der Hamburger Platte dasjenige des Joh.

Jac. Mayer, Erkauffers des Romedischen halben Anteils an

der Fabrik im Jahre 1720, ein Hochzeitsteller aus der Nürn-

berger Fayence-Fabrik, und von schleswig-holsteinischen

Fayencen die berühmte Bischofsbowle in Form einer Bischofs-

mütze aus der Sammlung C. W. Reynolds. Zu erwähnen

ist noch eine Suppenterrine mit Blaumalerei, die als Er-

zeugnis der in der keramischen Litteratur noch nicht er-

wähnten Fayence-Manufaktur zu Herreb in Norwegen an-

zusehen, ist. Europäische Porzellane wurden im Berichtsjahre

aus Mitteln des Budgets nicht angeschafft, jedoch sind durch