KUNST UND KUNSTGEWERBE

65

auch nur einiger Jahr-

zehnte genügte, um

selbst wertlose und

formlose Dinge als

Gegenstand häus-

lichen Schmuckes zu

betrachten. Die Maler

zuerst hatten ihre Ate-

liers;, stilvoll" mit Alter-

tümern überladen, mit

alten Stoffen verdun-

kelt, und ihr Ge-

schmack wurde der

massgebende. Wer

aber wirklich einen

„künstlerischen" Ein-

druck seiner Räume

anstrebte, musste die

Wände mit Ölbildern

oder mindestens mit

Öldrucken behängen.

DieStilechtheitund die

Stilreinheit standen

weit höher im Kurs als

die dekorative Schön-

heit. Wer kunstge-

schichtliche oder anti-

quarische Kenntnisse

besass, glaubte damit

schon künstlerische

Urteilskraft, die Fähig-

keit, in Geschmacks-

fragen zu entscheiden,

sich erworben zu ha-

ben. Es war eine merk-

würdige Verwirrung

eingetreten und das

Wissen von der Kunst

als Verstehen der Kunst

ausgegeben worden.

Der Sammler ver-

drängte oft den Kunst-

liebhaber.Freilich führ-

te der Eifer zu sammeln

und geschichtlich zu

forschen dazu, dass

immer mehr Gegen-

stände Objekt des

Sammlens und For-

schens wurden. Durch

die Seltenheit von Ge-

mälden undSkulpturen

und ihre Unerreichbar-

keit für den minder

bemittelten Sammler

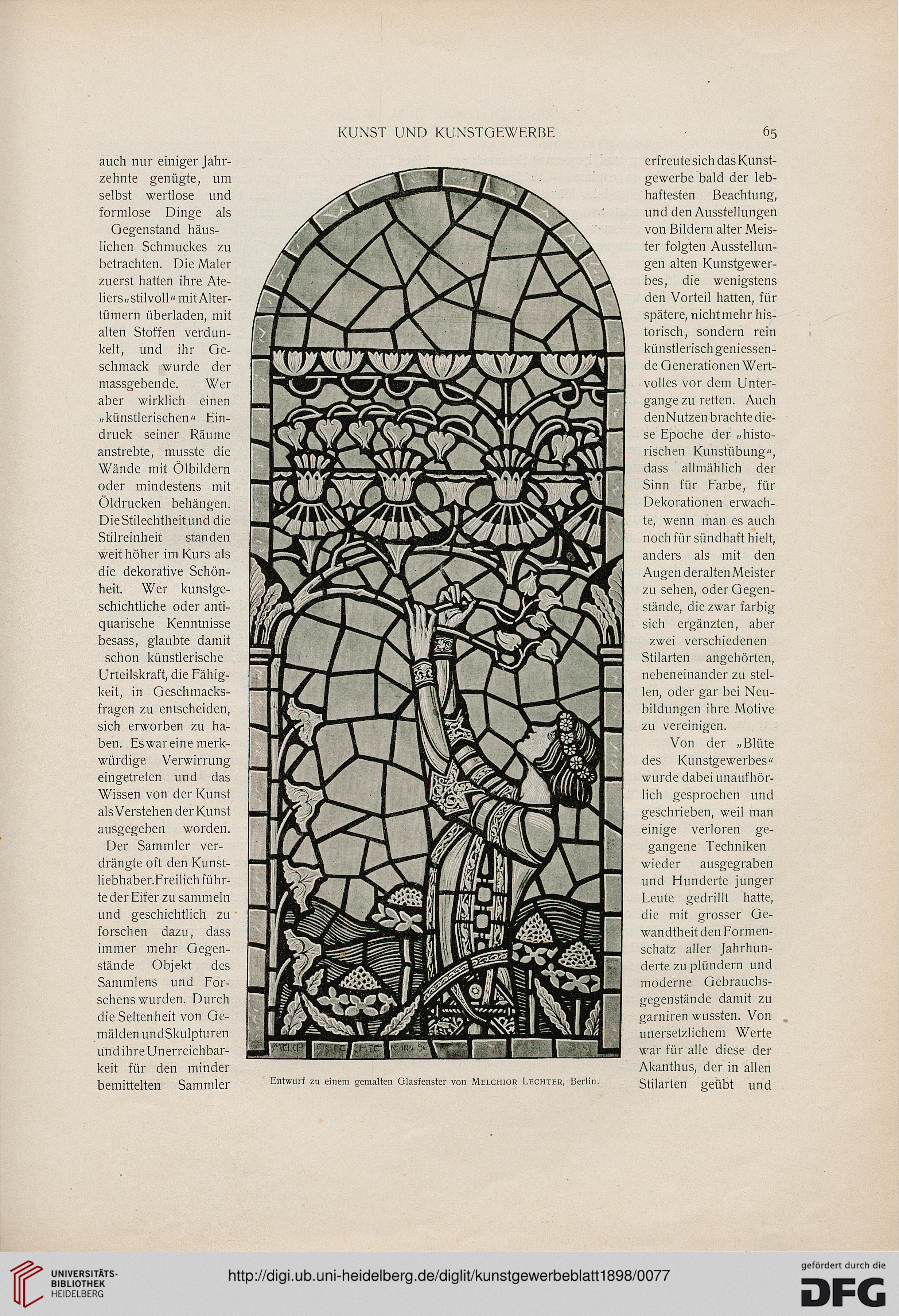

Entwurf zu einem gemalten Glasfenster von Melchior Lechter, Berlin.

erfreute sich das Kunst-

gewerbe bald der leb-

haftesten Beachtung,

und den Ausstellungen

von Bildern alter Meis-

ter folgten Ausstellun-

gen alten Kunstgewer-

bes, die wenigstens

den Vorteil hatten, für

spätere, nicht mehr his-

torisch, sondern rein

künstlerisch geniessen-

de Generationen Wert-

volles vor dem Unter-

gange zu retten. Auch

denNutzen brachte die-

se Epoche der „histo-

rischen Kunstübung",

dass allmählich der

Sinn für Farbe, für

Dekorationen erwach-

te, wenn man es auch

noch für sündhaft hielt,

anders als mit den

Augen deralten Meister

zu sehen, oder Gegen-

stände, die zwar farbig

sich ergänzten, aber

zwei verschiedenen

Stilarten angehörten,

nebeneinander zu stel-

len, oder gar bei Neu-

bildungen ihre Motive

zu vereinigen.

Von der „Blüte

des Kunstgewerbes"

wurde dabei unaufhör-

lich gesprochen und

geschrieben, weil man

einige verloren ge-

gangene Techniken

wieder ausgegraben

und Hunderte junger

Leute gedrillt hatte,

die mit grosser Ge-

wandtheit den Formen-

schatz aller Jahrhun-

derte zu plündern und

moderne Gebrauchs-

gegenstände damit zu

garniren wussten. Von

unersetzlichem Werte

war für alle diese der

Akanthus, der in allen

Stilarten geübt und

65

auch nur einiger Jahr-

zehnte genügte, um

selbst wertlose und

formlose Dinge als

Gegenstand häus-

lichen Schmuckes zu

betrachten. Die Maler

zuerst hatten ihre Ate-

liers;, stilvoll" mit Alter-

tümern überladen, mit

alten Stoffen verdun-

kelt, und ihr Ge-

schmack wurde der

massgebende. Wer

aber wirklich einen

„künstlerischen" Ein-

druck seiner Räume

anstrebte, musste die

Wände mit Ölbildern

oder mindestens mit

Öldrucken behängen.

DieStilechtheitund die

Stilreinheit standen

weit höher im Kurs als

die dekorative Schön-

heit. Wer kunstge-

schichtliche oder anti-

quarische Kenntnisse

besass, glaubte damit

schon künstlerische

Urteilskraft, die Fähig-

keit, in Geschmacks-

fragen zu entscheiden,

sich erworben zu ha-

ben. Es war eine merk-

würdige Verwirrung

eingetreten und das

Wissen von der Kunst

als Verstehen der Kunst

ausgegeben worden.

Der Sammler ver-

drängte oft den Kunst-

liebhaber.Freilich führ-

te der Eifer zu sammeln

und geschichtlich zu

forschen dazu, dass

immer mehr Gegen-

stände Objekt des

Sammlens und For-

schens wurden. Durch

die Seltenheit von Ge-

mälden undSkulpturen

und ihre Unerreichbar-

keit für den minder

bemittelten Sammler

Entwurf zu einem gemalten Glasfenster von Melchior Lechter, Berlin.

erfreute sich das Kunst-

gewerbe bald der leb-

haftesten Beachtung,

und den Ausstellungen

von Bildern alter Meis-

ter folgten Ausstellun-

gen alten Kunstgewer-

bes, die wenigstens

den Vorteil hatten, für

spätere, nicht mehr his-

torisch, sondern rein

künstlerisch geniessen-

de Generationen Wert-

volles vor dem Unter-

gange zu retten. Auch

denNutzen brachte die-

se Epoche der „histo-

rischen Kunstübung",

dass allmählich der

Sinn für Farbe, für

Dekorationen erwach-

te, wenn man es auch

noch für sündhaft hielt,

anders als mit den

Augen deralten Meister

zu sehen, oder Gegen-

stände, die zwar farbig

sich ergänzten, aber

zwei verschiedenen

Stilarten angehörten,

nebeneinander zu stel-

len, oder gar bei Neu-

bildungen ihre Motive

zu vereinigen.

Von der „Blüte

des Kunstgewerbes"

wurde dabei unaufhör-

lich gesprochen und

geschrieben, weil man

einige verloren ge-

gangene Techniken

wieder ausgegraben

und Hunderte junger

Leute gedrillt hatte,

die mit grosser Ge-

wandtheit den Formen-

schatz aller Jahrhun-

derte zu plündern und

moderne Gebrauchs-

gegenstände damit zu

garniren wussten. Von

unersetzlichem Werte

war für alle diese der

Akanthus, der in allen

Stilarten geübt und