KUNST UND KUNSTGEWERBE

67

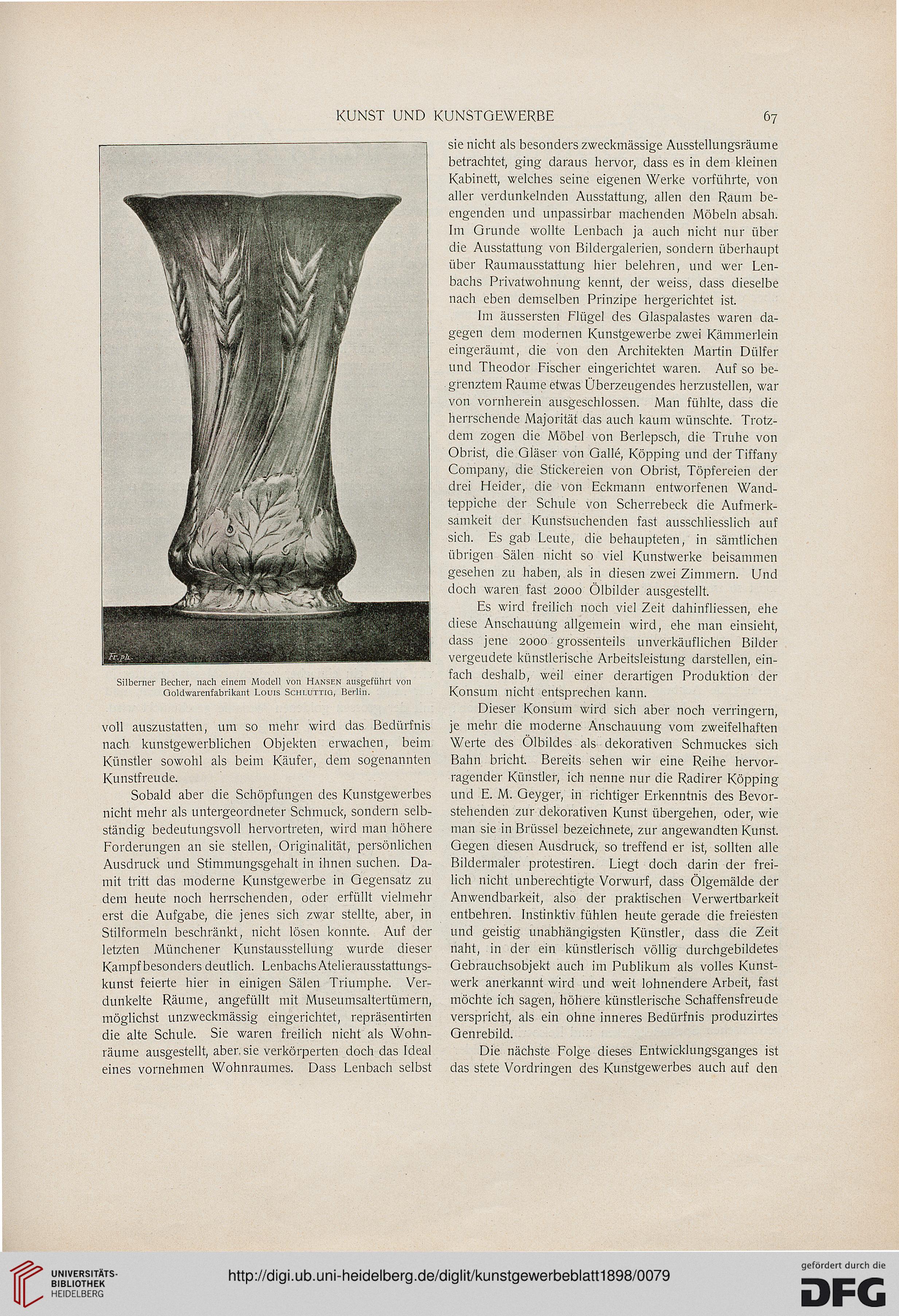

Silberner Becher, nach einem Modell von Hansen ausgeführt von

Qoldwarenfabrikant Louis Schlüttiq, Berlin.

voll auszustatten, um so mehr wird das Bedürfnis

nach kunstgewerblichen Objekten erwachen, beim

Künstler sowohl als beim Käufer, dem sogenannten

Kunstfreude.

Sobald aber die Schöpfungen des Kunstgewerbes

nicht mehr als untergeordneter Schmuck, sondern selb-

ständig bedeutungsvoll hervortreten, wird man höhere

Forderungen an sie stellen, Originalität, persönlichen

Ausdruck und Stimmungsgehalt in ihnen suchen. Da-

mit tritt das moderne Kunstgewerbe in Gegensatz zu

dem heute noch herrschenden, oder erfüllt vielmehr

erst die Aufgabe, die jenes sich zwar stellte, aber, in

Stilformeln beschränkt, nicht lösen konnte. Auf der

letzten Münchener Kunstausstellung wurde dieser

Kampf besonders deutlich. Lenbachs Atelierausstattungs-

kunst feierte hier in einigen Sälen Triumphe. Ver-

dunkelte Räume, angefüllt mit Museumsaltertümern,

möglichst unzweckmässig eingerichtet, repräsentirten

die alte Schule. Sie waren freilich nicht als Wohn-

räume ausgestellt, aber, sie verkörperten doch das Ideal

eines vornehmen Wohnraumes. Dass Lenbach selbst

sie nicht als besonders zweckmässige Ausstellungsräume

betrachtet, ging daraus hervor, dass es in dem kleinen

Kabinett, welches seine eigenen Werke vorführte, von

aller verdunkelnden Ausstattung, allen den Raum be-

engenden und unpassirbar machenden Möbeln absah.

Im Grunde wollte Lenbach ja auch nicht nur über

die Ausstattung von Bildergalerien, sondern überhaupt

über Raumausstattung hier belehren, und wer Len-

bachs Privatwohnung kennt, der weiss, dass dieselbe

nach eben demselben Prinzipe hergerichtet ist.

Im äussersten Flügel des Glaspalastes waren da-

gegen dem modernen Kunstgewerbe zwei Kämmerlein

eingeräumt, die von den Architekten Martin Dülfer

und Theodor Fischer eingerichtet waren. Auf so be-

grenztem Räume etwas Überzeugendes herzustellen, war

von vornherein ausgeschlossen. Man fühlte, dass die

herrschende Majorität das auch kaum wünschte. Trotz-

dem zogen die Möbel von Berlepsch, die Truhe von

Obrist, die Gläser von Galle, Köpping und derTiffany

Company, die Stickereien von Obrist, Töpfereien der

drei Heider, die von Eckmann entworfenen Wand-

teppiche der Schule von Scherrebeck die Aufmerk-

samkeit der Kunstsuchenden fast ausschliesslich auf

sich. Es gab Leute, die behaupteten, in sämtlichen

übrigen Sälen nicht so viel Kunstwerke beisammen

gesehen zu haben, als in diesen zwei Zimmern. Und

doch waren fast 2000 Ölbilder ausgestellt.

Es wird freilich noch viel Zeit dahinfliessen, ehe

diese Anschauung allgemein wird, ehe man einsieht,

dass jene 2000 grossenteils unverkäuflichen Bilder

vergeudete künstlerische Arbeitsleistung darstellen, ein-

fach deshalb, weil einer derartigen Produktion der

Konsum nicht entsprechen kann.

Dieser Konsum wird sich aber noch verringern,

je mehr die moderne Anschauung vom zweifelhaften

Werte des Ölbildes als dekorativen Schmuckes sich

Bahn bricht. Bereits sehen wir eine Reihe hervor-

ragender Künstler, ich nenne nur die Radirer Köpping

und E. M. Geyger, in richtiger Erkenntnis des Bevor-

stehenden zur dekorativen Kunst übergehen, oder, wie

man sie in Brüssel bezeichnete, zur angewandten Kunst.

Gegen diesen Ausdruck, so treffend er ist, sollten alle

Bildermaler protestiren. Liegt doch darin der frei-

lich nicht unberechtigte Vorwurf, dass Ölgemälde der

Anwendbarkeit, also der praktischen Verwertbarkeit

entbehren. Instinktiv fühlen heute gerade die freiesten

und geistig unabhängigsten Künstler, dass die Zeit

naht, in der ein künstlerisch völlig durchgebildetes

Gebrauchsobjekt auch im Publikum als volles Kunst-

werk anerkannt wird und weit lohnendere Arbeit, fast

möchte ich sagen, höhere künstlerische Schaffensfreude

verspricht, als ein ohne inneres Bedürfnis produzirtes

Genrebild.

Die nächste Folge dieses Entwicklungsganges ist

das stete Vordringen des Kunstgewerbes auch auf den

67

Silberner Becher, nach einem Modell von Hansen ausgeführt von

Qoldwarenfabrikant Louis Schlüttiq, Berlin.

voll auszustatten, um so mehr wird das Bedürfnis

nach kunstgewerblichen Objekten erwachen, beim

Künstler sowohl als beim Käufer, dem sogenannten

Kunstfreude.

Sobald aber die Schöpfungen des Kunstgewerbes

nicht mehr als untergeordneter Schmuck, sondern selb-

ständig bedeutungsvoll hervortreten, wird man höhere

Forderungen an sie stellen, Originalität, persönlichen

Ausdruck und Stimmungsgehalt in ihnen suchen. Da-

mit tritt das moderne Kunstgewerbe in Gegensatz zu

dem heute noch herrschenden, oder erfüllt vielmehr

erst die Aufgabe, die jenes sich zwar stellte, aber, in

Stilformeln beschränkt, nicht lösen konnte. Auf der

letzten Münchener Kunstausstellung wurde dieser

Kampf besonders deutlich. Lenbachs Atelierausstattungs-

kunst feierte hier in einigen Sälen Triumphe. Ver-

dunkelte Räume, angefüllt mit Museumsaltertümern,

möglichst unzweckmässig eingerichtet, repräsentirten

die alte Schule. Sie waren freilich nicht als Wohn-

räume ausgestellt, aber, sie verkörperten doch das Ideal

eines vornehmen Wohnraumes. Dass Lenbach selbst

sie nicht als besonders zweckmässige Ausstellungsräume

betrachtet, ging daraus hervor, dass es in dem kleinen

Kabinett, welches seine eigenen Werke vorführte, von

aller verdunkelnden Ausstattung, allen den Raum be-

engenden und unpassirbar machenden Möbeln absah.

Im Grunde wollte Lenbach ja auch nicht nur über

die Ausstattung von Bildergalerien, sondern überhaupt

über Raumausstattung hier belehren, und wer Len-

bachs Privatwohnung kennt, der weiss, dass dieselbe

nach eben demselben Prinzipe hergerichtet ist.

Im äussersten Flügel des Glaspalastes waren da-

gegen dem modernen Kunstgewerbe zwei Kämmerlein

eingeräumt, die von den Architekten Martin Dülfer

und Theodor Fischer eingerichtet waren. Auf so be-

grenztem Räume etwas Überzeugendes herzustellen, war

von vornherein ausgeschlossen. Man fühlte, dass die

herrschende Majorität das auch kaum wünschte. Trotz-

dem zogen die Möbel von Berlepsch, die Truhe von

Obrist, die Gläser von Galle, Köpping und derTiffany

Company, die Stickereien von Obrist, Töpfereien der

drei Heider, die von Eckmann entworfenen Wand-

teppiche der Schule von Scherrebeck die Aufmerk-

samkeit der Kunstsuchenden fast ausschliesslich auf

sich. Es gab Leute, die behaupteten, in sämtlichen

übrigen Sälen nicht so viel Kunstwerke beisammen

gesehen zu haben, als in diesen zwei Zimmern. Und

doch waren fast 2000 Ölbilder ausgestellt.

Es wird freilich noch viel Zeit dahinfliessen, ehe

diese Anschauung allgemein wird, ehe man einsieht,

dass jene 2000 grossenteils unverkäuflichen Bilder

vergeudete künstlerische Arbeitsleistung darstellen, ein-

fach deshalb, weil einer derartigen Produktion der

Konsum nicht entsprechen kann.

Dieser Konsum wird sich aber noch verringern,

je mehr die moderne Anschauung vom zweifelhaften

Werte des Ölbildes als dekorativen Schmuckes sich

Bahn bricht. Bereits sehen wir eine Reihe hervor-

ragender Künstler, ich nenne nur die Radirer Köpping

und E. M. Geyger, in richtiger Erkenntnis des Bevor-

stehenden zur dekorativen Kunst übergehen, oder, wie

man sie in Brüssel bezeichnete, zur angewandten Kunst.

Gegen diesen Ausdruck, so treffend er ist, sollten alle

Bildermaler protestiren. Liegt doch darin der frei-

lich nicht unberechtigte Vorwurf, dass Ölgemälde der

Anwendbarkeit, also der praktischen Verwertbarkeit

entbehren. Instinktiv fühlen heute gerade die freiesten

und geistig unabhängigsten Künstler, dass die Zeit

naht, in der ein künstlerisch völlig durchgebildetes

Gebrauchsobjekt auch im Publikum als volles Kunst-

werk anerkannt wird und weit lohnendere Arbeit, fast

möchte ich sagen, höhere künstlerische Schaffensfreude

verspricht, als ein ohne inneres Bedürfnis produzirtes

Genrebild.

Die nächste Folge dieses Entwicklungsganges ist

das stete Vordringen des Kunstgewerbes auch auf den