KLEINE MITTEILUNGEN

7i

ihnen eine andere Bestimmung, und lenkte dadurch die

Aufmerksamkeit der Kuriositätensammler darauf. Da man

sich aber keine Exemplare dieses Tellers mehr verschaffen

konnte, kam man auf die Idee einer Neuanfertigung, wozu

sich bald bei dem Regierungsjubiläum des Königs Christian IX.

Gelegenheit bot, und so wurden denn 1200 Stück dieser

Serie fabrizirt, welche nun den Namen „Jubiläumsteller"

erhielt und anfangs mit 5 Kronen (1 Krone = 1 M. i2'/2 Pf.)

pro Stück bezahlt wurde, heute aber immerhin schon 80—100

Kronen kostet.

Im Jahre 1892 erschien dann aus Anlass der goldenen

Hochzeit des Königspaares die zweite Serie, der „Teller

der goldenen Hochzeit"; auf ihm sieht man unter der Königs-

krone die verschlungenen Initialen C und L (Christian und

Luise), darunter die drei symbolischen Bänder, welche sich

Teller der goldenen und der silbernen Hochzeit.

auf allem dänischen Porzellan vorfinden. Dieser Teller wurde

schnell zur Seltenheit, da die ursprünglichen Besitzer, welche

mehrere Hundert derselben erworben hatten, sie zum grossen

Teile in den Gewölben der Nationalbank verbargen, um den

wenigen Exemplaren, die inCirkulation waren, um so grösseren

Wert zu verleihen.

Zwei Jahre später gab die silberne Hochzeit des Kron-

prinzenpaares den Vorwand zur Herstellung eines neuen

Tellers, des schönsten und gesuchtesten der „königlichen"

Serie; die ganze Oberfläche desselben ist mit Verschlingungen

im Stile Louis XV. bedeckt und mit den Buchstaben F und

L (Friedrich und Lowisa) versehen.

Dann erschienen gleichzeitig, im Jahre 1896, die Teller

der Prinzessin Maud und der Prinzessin Luise, erstere bei

Gelegenheit der Vermählung des Prinzen Karl mit der eng-

Teller der Prinzessin Maud,

Teller der Prinzessin Luise.

lischen Prinzessin Maud, letztere bei der der Prinzessin

Luise mit dem Prinzen von Schaumburg-Lippe.

Endlich veranlasste Anfangs 1897, die Verlobung des

Prinzen Christian, des ältesten Sohnes des Kronprinzenpaares,

die Ausführung eines neuen Tellers, nach welchem eine

solche Nachfrage herrschte, dass bei der Bestellung der

Amagerstöw-Platz vor der Königlichen Manufaktur von Tau-

senden von Leuten bedeckt war, die alle auf die Öffnung

der Thore warteten, um sich ein Exemplar zu sichern, wes-

Teller der Königin.

halb denn auch diese Serie in einer Anzahl von 2000 Stück

hergestellt wurde.

Unter diesen Umständen kann man sich erklären, dass

der bei Gelegenheit des 80. Geburtstages der Königin au-

gekündigte neue Teller wie ein sensationelles Ereignis er-

wartet wird. Dieser ist nach

einem Muster, welches ich

mir vor der Lieferung an die

Subskribenten verschaffen

konnte, oval und von einem

gerollten Bande wie von

einer Spitze umgeben und

mit der Krone in erhabener

Arbeit versehen, unmittel-

bar unter dieser befinden

sich zwei ausLorbeerblättern

gebildete L. im Stile Louis

XIV., und darunter, von

Palmzweigen umgeben, die

Daten 1817—7. September

l897-..

Übrigens verallgemei-

nert sich diese interessante

und bedeutungsvolle Sitte,

wichtige Ereignisse im Leben des Herrscherhauses oder des

Volkes durch Kunstwerke der Nachwelt ins Gedächtnis zu

rufen, in Dänemark mehr und mehr; so sammeln die

dänischen Liebhaber neben der „königlichen" Serie auch

noch andere „Denkteller", die nicht minder interessant

sind. Der hervorragendste unter diesen ist derjenige des

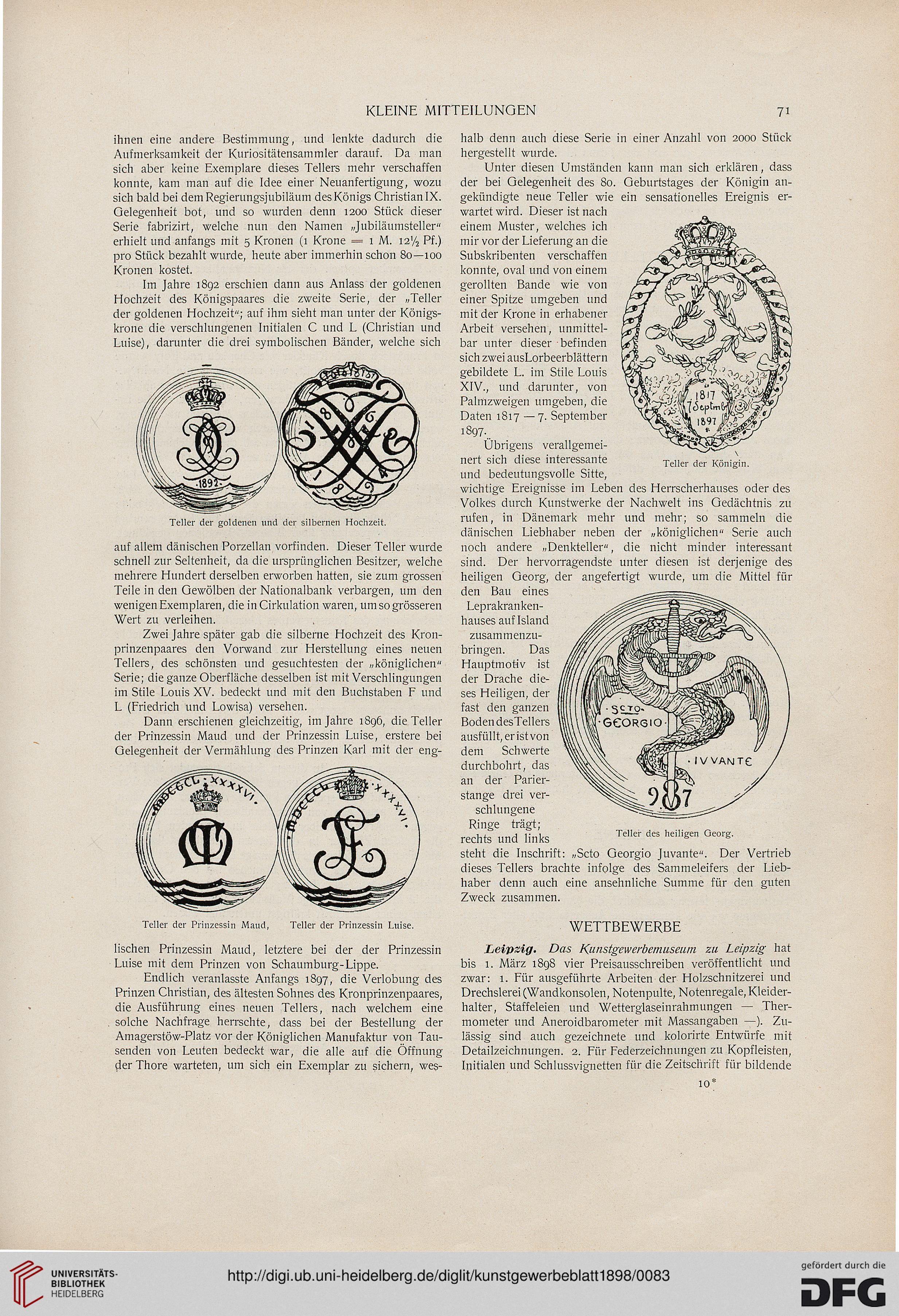

heiligen Georg, der angefertigt wurde, um die Mittel für

den Bau eines

Leprakranken-

hauses auf Island

zusammenzu-

bringen. Das

Hauptmotiv ist

der Drache die-

ses Heiligen, der

fast den ganzen

Boden des Tellers

ausfüllt, er ist von

dem Schwerte

durchbohrt, das

an der Parier-

stange drei ver-

schlungene

Ringe trägt;

rechts und links

steht die Inschrift: „Scto Georgio Juvante". Der Vertrieb

dieses Tellers brachte infolge des Sammeleifers der Lieb-

haber denn auch eine ansehnliche Summe für den guten

Zweck zusammen.

WETTBEWERBE

Leipzig. Das Kunstgewerbemuseum zu Leipzig hat

bis 1. März 1898 vier Preisausschreiben veröffentlicht und

zwar: 1. Für ausgeführte Arbeiten der Holzschnitzerei und

Drechslerei (Wandkonsolen, Notenpulte, Notenregale, Kleider-

halter, Staffeleien und Wetterglaseinrahmungen — Ther-

mometer und Aneroidbarometer mit Massangaben —). Zu-

lässig sind auch gezeichnete und kolorirte Entwürfe mit

Detailzeichnungen. 2. Für Federzeichnungen zu Kopfleisten,

Initialen und Schlussvignetten für die Zeitschrift für bildende

10*

Teller des heiligen Georg.

7i

ihnen eine andere Bestimmung, und lenkte dadurch die

Aufmerksamkeit der Kuriositätensammler darauf. Da man

sich aber keine Exemplare dieses Tellers mehr verschaffen

konnte, kam man auf die Idee einer Neuanfertigung, wozu

sich bald bei dem Regierungsjubiläum des Königs Christian IX.

Gelegenheit bot, und so wurden denn 1200 Stück dieser

Serie fabrizirt, welche nun den Namen „Jubiläumsteller"

erhielt und anfangs mit 5 Kronen (1 Krone = 1 M. i2'/2 Pf.)

pro Stück bezahlt wurde, heute aber immerhin schon 80—100

Kronen kostet.

Im Jahre 1892 erschien dann aus Anlass der goldenen

Hochzeit des Königspaares die zweite Serie, der „Teller

der goldenen Hochzeit"; auf ihm sieht man unter der Königs-

krone die verschlungenen Initialen C und L (Christian und

Luise), darunter die drei symbolischen Bänder, welche sich

Teller der goldenen und der silbernen Hochzeit.

auf allem dänischen Porzellan vorfinden. Dieser Teller wurde

schnell zur Seltenheit, da die ursprünglichen Besitzer, welche

mehrere Hundert derselben erworben hatten, sie zum grossen

Teile in den Gewölben der Nationalbank verbargen, um den

wenigen Exemplaren, die inCirkulation waren, um so grösseren

Wert zu verleihen.

Zwei Jahre später gab die silberne Hochzeit des Kron-

prinzenpaares den Vorwand zur Herstellung eines neuen

Tellers, des schönsten und gesuchtesten der „königlichen"

Serie; die ganze Oberfläche desselben ist mit Verschlingungen

im Stile Louis XV. bedeckt und mit den Buchstaben F und

L (Friedrich und Lowisa) versehen.

Dann erschienen gleichzeitig, im Jahre 1896, die Teller

der Prinzessin Maud und der Prinzessin Luise, erstere bei

Gelegenheit der Vermählung des Prinzen Karl mit der eng-

Teller der Prinzessin Maud,

Teller der Prinzessin Luise.

lischen Prinzessin Maud, letztere bei der der Prinzessin

Luise mit dem Prinzen von Schaumburg-Lippe.

Endlich veranlasste Anfangs 1897, die Verlobung des

Prinzen Christian, des ältesten Sohnes des Kronprinzenpaares,

die Ausführung eines neuen Tellers, nach welchem eine

solche Nachfrage herrschte, dass bei der Bestellung der

Amagerstöw-Platz vor der Königlichen Manufaktur von Tau-

senden von Leuten bedeckt war, die alle auf die Öffnung

der Thore warteten, um sich ein Exemplar zu sichern, wes-

Teller der Königin.

halb denn auch diese Serie in einer Anzahl von 2000 Stück

hergestellt wurde.

Unter diesen Umständen kann man sich erklären, dass

der bei Gelegenheit des 80. Geburtstages der Königin au-

gekündigte neue Teller wie ein sensationelles Ereignis er-

wartet wird. Dieser ist nach

einem Muster, welches ich

mir vor der Lieferung an die

Subskribenten verschaffen

konnte, oval und von einem

gerollten Bande wie von

einer Spitze umgeben und

mit der Krone in erhabener

Arbeit versehen, unmittel-

bar unter dieser befinden

sich zwei ausLorbeerblättern

gebildete L. im Stile Louis

XIV., und darunter, von

Palmzweigen umgeben, die

Daten 1817—7. September

l897-..

Übrigens verallgemei-

nert sich diese interessante

und bedeutungsvolle Sitte,

wichtige Ereignisse im Leben des Herrscherhauses oder des

Volkes durch Kunstwerke der Nachwelt ins Gedächtnis zu

rufen, in Dänemark mehr und mehr; so sammeln die

dänischen Liebhaber neben der „königlichen" Serie auch

noch andere „Denkteller", die nicht minder interessant

sind. Der hervorragendste unter diesen ist derjenige des

heiligen Georg, der angefertigt wurde, um die Mittel für

den Bau eines

Leprakranken-

hauses auf Island

zusammenzu-

bringen. Das

Hauptmotiv ist

der Drache die-

ses Heiligen, der

fast den ganzen

Boden des Tellers

ausfüllt, er ist von

dem Schwerte

durchbohrt, das

an der Parier-

stange drei ver-

schlungene

Ringe trägt;

rechts und links

steht die Inschrift: „Scto Georgio Juvante". Der Vertrieb

dieses Tellers brachte infolge des Sammeleifers der Lieb-

haber denn auch eine ansehnliche Summe für den guten

Zweck zusammen.

WETTBEWERBE

Leipzig. Das Kunstgewerbemuseum zu Leipzig hat

bis 1. März 1898 vier Preisausschreiben veröffentlicht und

zwar: 1. Für ausgeführte Arbeiten der Holzschnitzerei und

Drechslerei (Wandkonsolen, Notenpulte, Notenregale, Kleider-

halter, Staffeleien und Wetterglaseinrahmungen — Ther-

mometer und Aneroidbarometer mit Massangaben —). Zu-

lässig sind auch gezeichnete und kolorirte Entwürfe mit

Detailzeichnungen. 2. Für Federzeichnungen zu Kopfleisten,

Initialen und Schlussvignetten für die Zeitschrift für bildende

10*

Teller des heiligen Georg.