U4

DER KRONLEUCHTER

ten, wie die Tugenden, die Weltteile, oder mytholo-

gische, wie sie die Renaissance zu neuem Leben heran-

gerufen hatte. So stellt ein Lichterweibchen im Rathaus

zu Sterzing in Tirol die Lukretia dar, die sich das Leben

nimmt. Eine etwas aussergewöhnliche Form, einen

dreiköpfigen Drachen, zeigt eine Gehörnkrone des

Germanischen Museums in Nürnberg, die aus dem

Schlosse Glaishammer stammt (Abbildung S. 113). Auf

einem Holzschnitte des Lucas Cranach (B 53) vom

Jahre 1540 erscheint an einer Geweihkrone der dornen-

gekrönte Christus, die Arme über die

Brust gekreuzt und in den Händen die

Marterwerkzeuge.

Bei der Metallkrone behauptete zu

kirchlichen Zwecken die Gotik noch

lange ihre Rechte. Noch im Jahre

1580 goss Andres Kwgelhan in Thorn

für die Pfarrkirche zwei Armkronen

noch ganz in gotischen Formen. Da-

neben entwickelte sich dann in Deutsch-

land und den Niederlanden jene Form

der Messingkrone, die fast unverändert

teren sind mit Perlen besetzt, die oberen tragen Birnen

und Blüten. Aufrecht stehende Blumen an langen

Stengeln schmücken auch die Arme. Vielleicht ist

dieser Blumenschmuck übernommen von den zu

gleicher Zeit beliebten venetianischen Glaslüstern, wo

sie in ähnlicher Weise angebracht sind. Wenigstens

giebt ihnen dort das Material grössere Berechtigung.

Das figürliche Element ist hier aussergewöhnlich stark

vertreten. Der kirchliche Zweck giebt dafür Erklärung.

Ausser der weiblichen Heiligen auf dem Gipfel sind

zwischen den Lichterzweigen auf be-

sondere Arme die Statuetten der zwölf

Apostel gesetzt. Sonst ist ein Figuren-

schmuck selten. Als Bekrönung ist

neben Heiligenfiguren der Adler sehr

beliebt, auch Jupiter oder Ganymed

auf dem Adler kommt vor. Statt der

grossen Kugel tritt bei einem Leuchter

des Kunstgewerbemuseums zu Berlin,

der für eine Grabkapelle bestimmt ge-

wesen war, ein Totenschädel ein. Die

grösste Verbreitung hat die Messing-

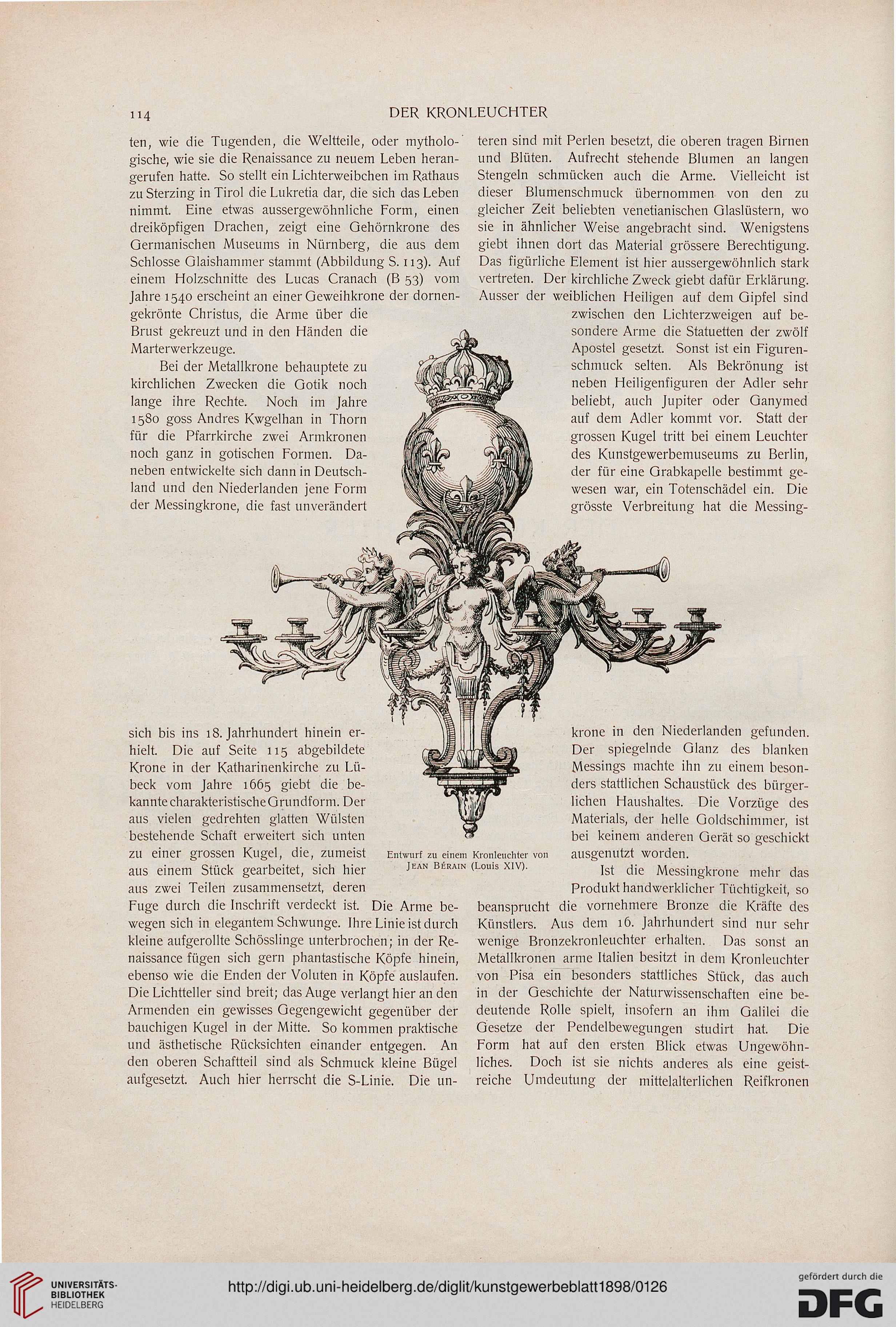

Jean Berain (Louis XIV)

sich bis ins 18. Jahrhundert hinein er-

hielt. Die auf Seite 115 abgebildete

Krone in der Katharinenkirche zu Lü-

beck vom Jahre 1665 giebt die be-

kannte charakteristische Grundform. Der

aus vielen gedrehten glatten Wülsten

bestehende Schaft erweitert sich unten

zu einer grossen Kugel, die, zumeist Entwurf zu einem

aus einem Stück gearbeitet, sich hier

aus zwei Teilen zusammensetzt, deren

Fuge durch die Inschrift verdeckt ist. Die Arme be-

wegen sich in elegantem Schwünge. Ihre Linie ist durch

kleine aufgerollte Schösslinge unterbrochen; in der Re-

naissance fügen sich gern phantastische Köpfe hinein,

ebenso wie die Enden der Voluten in Köpfe auslaufen.

Die Lichtteller sind breit; das Auge verlangt hier an den

Armenden ein gewisses Gegengewicht gegenüber der

bauchigen Kugel in der Mitte. So kommen praktische

und ästhetische Rücksichten einander entgegen. An

den oberen Schaftteil sind als Schmuck kleine Bügel

aufgesetzt. Auch hier herrscht die S-Linie. Die un-

krone in den Niederlanden gefunden.

Der spiegelnde Glanz des blanken

Messings machte ihn zu einem beson-

ders stattlichen Schaustück des bürger-

lichen Haushaltes. Die Vorzüge des

Materials, der helle Goldschimmer, ist

bei keinem anderen Gerät so geschickt

Kronleuchter von ausgenutzt worden.

Ist die Messingkrone mehr das

Produkt handwerklicher Tüchtigkeit, so

beansprucht die vornehmere Bronze die Kräfte des

Künstlers. Aus dem 16. Jahrhundert sind nur sehr

wenige Bronzekronleuchter erhalten. Das sonst an

Metallkronen arme Italien besitzt in dem Kronleuchter

von Pisa ein besonders stattliches Stück, das auch

in der Geschichte der Naturwissenschaften eine be-

deutende Rolle spielt, insofern an ihm Galilei die

Gesetze der Pendelbewegungen studirt hat. Die

Form hat auf den ersten Blick etwas Ungewöhn-

liches. Doch ist sie nichts anderes als eine geist-

reiche Umdeutung der mittelalterlichen Reifkronen

DER KRONLEUCHTER

ten, wie die Tugenden, die Weltteile, oder mytholo-

gische, wie sie die Renaissance zu neuem Leben heran-

gerufen hatte. So stellt ein Lichterweibchen im Rathaus

zu Sterzing in Tirol die Lukretia dar, die sich das Leben

nimmt. Eine etwas aussergewöhnliche Form, einen

dreiköpfigen Drachen, zeigt eine Gehörnkrone des

Germanischen Museums in Nürnberg, die aus dem

Schlosse Glaishammer stammt (Abbildung S. 113). Auf

einem Holzschnitte des Lucas Cranach (B 53) vom

Jahre 1540 erscheint an einer Geweihkrone der dornen-

gekrönte Christus, die Arme über die

Brust gekreuzt und in den Händen die

Marterwerkzeuge.

Bei der Metallkrone behauptete zu

kirchlichen Zwecken die Gotik noch

lange ihre Rechte. Noch im Jahre

1580 goss Andres Kwgelhan in Thorn

für die Pfarrkirche zwei Armkronen

noch ganz in gotischen Formen. Da-

neben entwickelte sich dann in Deutsch-

land und den Niederlanden jene Form

der Messingkrone, die fast unverändert

teren sind mit Perlen besetzt, die oberen tragen Birnen

und Blüten. Aufrecht stehende Blumen an langen

Stengeln schmücken auch die Arme. Vielleicht ist

dieser Blumenschmuck übernommen von den zu

gleicher Zeit beliebten venetianischen Glaslüstern, wo

sie in ähnlicher Weise angebracht sind. Wenigstens

giebt ihnen dort das Material grössere Berechtigung.

Das figürliche Element ist hier aussergewöhnlich stark

vertreten. Der kirchliche Zweck giebt dafür Erklärung.

Ausser der weiblichen Heiligen auf dem Gipfel sind

zwischen den Lichterzweigen auf be-

sondere Arme die Statuetten der zwölf

Apostel gesetzt. Sonst ist ein Figuren-

schmuck selten. Als Bekrönung ist

neben Heiligenfiguren der Adler sehr

beliebt, auch Jupiter oder Ganymed

auf dem Adler kommt vor. Statt der

grossen Kugel tritt bei einem Leuchter

des Kunstgewerbemuseums zu Berlin,

der für eine Grabkapelle bestimmt ge-

wesen war, ein Totenschädel ein. Die

grösste Verbreitung hat die Messing-

Jean Berain (Louis XIV)

sich bis ins 18. Jahrhundert hinein er-

hielt. Die auf Seite 115 abgebildete

Krone in der Katharinenkirche zu Lü-

beck vom Jahre 1665 giebt die be-

kannte charakteristische Grundform. Der

aus vielen gedrehten glatten Wülsten

bestehende Schaft erweitert sich unten

zu einer grossen Kugel, die, zumeist Entwurf zu einem

aus einem Stück gearbeitet, sich hier

aus zwei Teilen zusammensetzt, deren

Fuge durch die Inschrift verdeckt ist. Die Arme be-

wegen sich in elegantem Schwünge. Ihre Linie ist durch

kleine aufgerollte Schösslinge unterbrochen; in der Re-

naissance fügen sich gern phantastische Köpfe hinein,

ebenso wie die Enden der Voluten in Köpfe auslaufen.

Die Lichtteller sind breit; das Auge verlangt hier an den

Armenden ein gewisses Gegengewicht gegenüber der

bauchigen Kugel in der Mitte. So kommen praktische

und ästhetische Rücksichten einander entgegen. An

den oberen Schaftteil sind als Schmuck kleine Bügel

aufgesetzt. Auch hier herrscht die S-Linie. Die un-

krone in den Niederlanden gefunden.

Der spiegelnde Glanz des blanken

Messings machte ihn zu einem beson-

ders stattlichen Schaustück des bürger-

lichen Haushaltes. Die Vorzüge des

Materials, der helle Goldschimmer, ist

bei keinem anderen Gerät so geschickt

Kronleuchter von ausgenutzt worden.

Ist die Messingkrone mehr das

Produkt handwerklicher Tüchtigkeit, so

beansprucht die vornehmere Bronze die Kräfte des

Künstlers. Aus dem 16. Jahrhundert sind nur sehr

wenige Bronzekronleuchter erhalten. Das sonst an

Metallkronen arme Italien besitzt in dem Kronleuchter

von Pisa ein besonders stattliches Stück, das auch

in der Geschichte der Naturwissenschaften eine be-

deutende Rolle spielt, insofern an ihm Galilei die

Gesetze der Pendelbewegungen studirt hat. Die

Form hat auf den ersten Blick etwas Ungewöhn-

liches. Doch ist sie nichts anderes als eine geist-

reiche Umdeutung der mittelalterlichen Reifkronen