120

DER KRONLEUCHTER

Diesen Typus vertritt der S. 121

abgebildete Kronleuchter der

ehemaligen SammlungHamilton.

Beide Formen gehen dann auch

in die Zeit des Rokoko hinein.

Ein Kupferstich in der „Distri-

bution desMaisons dePlaisance«

von Blondel aus dem Jahre 1737

(Abbild. S. 122) giebt die damals

üblichen Formen wieder, unten

dieNachkommen desMarot'schen

Kronleuchters mit geschlosse-

nem 'Mittelkörper, der indessen

viel schlanker ge-

worden ist, oben

zwei andere Ent-

würfe: eine

Leuchterform, die

man vielleicht als

den Nachfolger

des Boullemo-

dells bezeichnen

kann, insofern

hiergewissermas-

sen das Prinzip

der Durchbre-

chung beim gan-

zen Schafte, nicht

nur beim Ober-

teil, durchgeführt

ist, so dass der

ganze Armträger

im Durchschnitt

die Lyraform be-

kommen hat. Die

Abbildung giebt

nur die An-

sicht einer

Seite. Wir

haben uns

das Gerät

dreiseitig zu

denken. Ein-

sätze von

Glas bei dem

Entwurf

rechts sollten

das Licht wie

bei den

Wandleuchtern reflektiren. Blon-

del bemerkt ausdrücklich, dass

seine Zeichnungen zur Ausfüh-

rung in Bronze oder in einem

anderen Metall, das Vergoldung

annehme, bestimmt seien. Ahn-

1 wm**

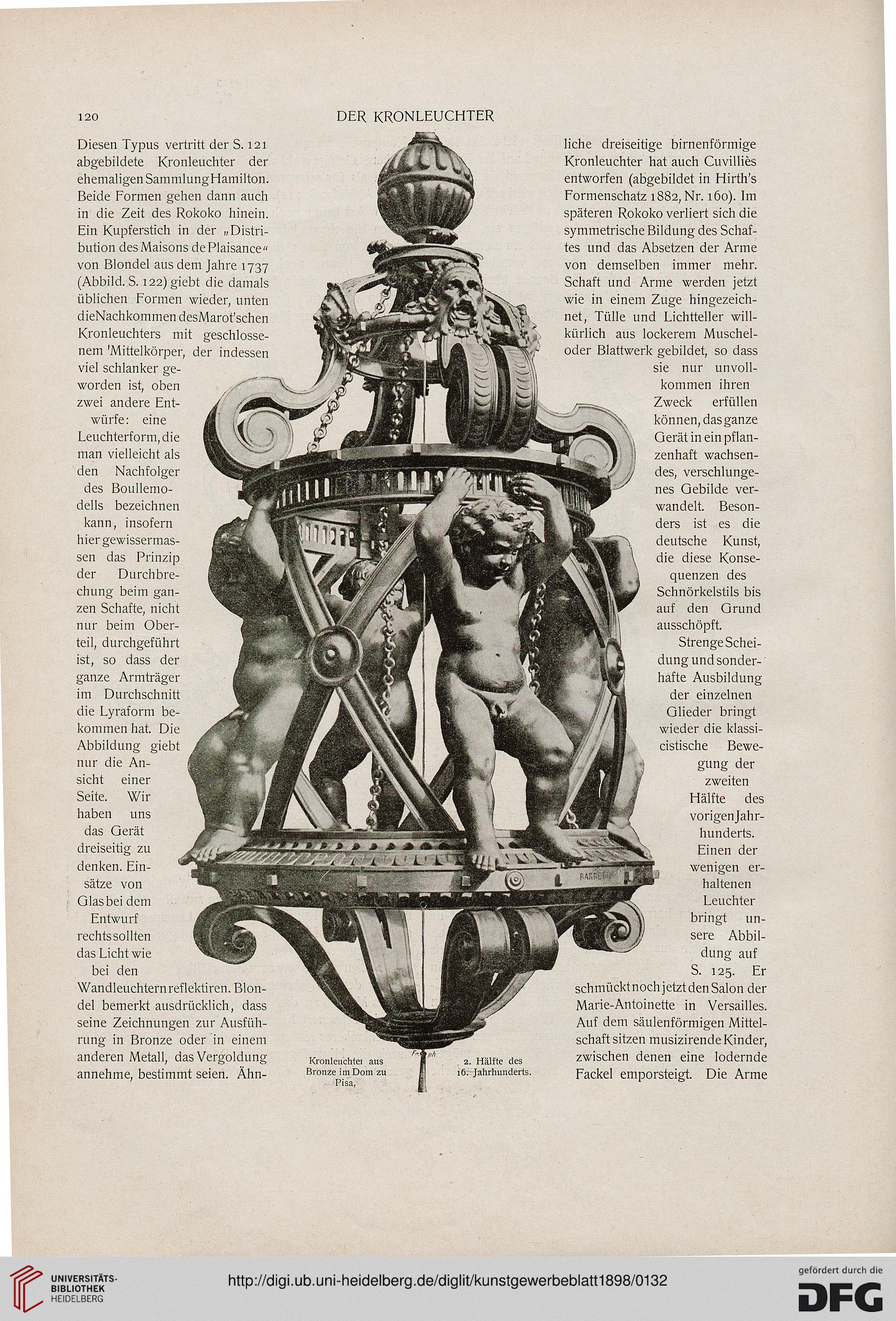

Kronleuchtei aus

Bronze im Dom zu

Pisa,

2. Hälfte des

16. Jahrhunderts.

liehe dreiseitige birnenförmige

Kronleuchter hat auch Cuvillies

entworfen (abgebildet in Hirth's

Formenschatz 1882, Nr. 160). Im

späteren Rokoko verliert sich die

symmetrische Bildung des Schaf-

tes und das Absetzen der Arme

von demselben immer mehr.

Schaft und Arme werden jetzt

wie in einem Zuge hingezeich-

net, Tülle und Lichtteller will-

kürlich aus lockerem Muschel-

oder Blattwerk gebildet, so dass

sie nur unvoll-

kommen ihren

Zweck erfüllen

können, das ganze

Gerät in ein pflan-

zenhaft wachsen-

des, verschlunge-

nes Gebilde ver-

wandelt. Beson-

ders ist es die

deutsche Kunst,

die diese Konse-

quenzen des

Schnörkelstils bis

auf den Grund

ausschöpft.

Strenge Schei-

dung und sonder-

hafte Ausbildung

der einzelnen

Glieder bringt

wieder die klassi-

cistische Bewe-

gung der

zweiten

Hälfte des

vorigen Jahr-

hunderts.

Einen der

wenigen er-

haltenen

Leuchter

bringt un-

sere Abbil-

dung auf

S. 125. Er

schmücktnoch jetzt den Salon der

Marie-Antoinette in Versailles.

Auf dem säulenförmigen Mittel-

schaft sitzen musizirende Kinder,

zwischen denen eine lodernde

Fackel emporsteigt. Die Arme

DER KRONLEUCHTER

Diesen Typus vertritt der S. 121

abgebildete Kronleuchter der

ehemaligen SammlungHamilton.

Beide Formen gehen dann auch

in die Zeit des Rokoko hinein.

Ein Kupferstich in der „Distri-

bution desMaisons dePlaisance«

von Blondel aus dem Jahre 1737

(Abbild. S. 122) giebt die damals

üblichen Formen wieder, unten

dieNachkommen desMarot'schen

Kronleuchters mit geschlosse-

nem 'Mittelkörper, der indessen

viel schlanker ge-

worden ist, oben

zwei andere Ent-

würfe: eine

Leuchterform, die

man vielleicht als

den Nachfolger

des Boullemo-

dells bezeichnen

kann, insofern

hiergewissermas-

sen das Prinzip

der Durchbre-

chung beim gan-

zen Schafte, nicht

nur beim Ober-

teil, durchgeführt

ist, so dass der

ganze Armträger

im Durchschnitt

die Lyraform be-

kommen hat. Die

Abbildung giebt

nur die An-

sicht einer

Seite. Wir

haben uns

das Gerät

dreiseitig zu

denken. Ein-

sätze von

Glas bei dem

Entwurf

rechts sollten

das Licht wie

bei den

Wandleuchtern reflektiren. Blon-

del bemerkt ausdrücklich, dass

seine Zeichnungen zur Ausfüh-

rung in Bronze oder in einem

anderen Metall, das Vergoldung

annehme, bestimmt seien. Ahn-

1 wm**

Kronleuchtei aus

Bronze im Dom zu

Pisa,

2. Hälfte des

16. Jahrhunderts.

liehe dreiseitige birnenförmige

Kronleuchter hat auch Cuvillies

entworfen (abgebildet in Hirth's

Formenschatz 1882, Nr. 160). Im

späteren Rokoko verliert sich die

symmetrische Bildung des Schaf-

tes und das Absetzen der Arme

von demselben immer mehr.

Schaft und Arme werden jetzt

wie in einem Zuge hingezeich-

net, Tülle und Lichtteller will-

kürlich aus lockerem Muschel-

oder Blattwerk gebildet, so dass

sie nur unvoll-

kommen ihren

Zweck erfüllen

können, das ganze

Gerät in ein pflan-

zenhaft wachsen-

des, verschlunge-

nes Gebilde ver-

wandelt. Beson-

ders ist es die

deutsche Kunst,

die diese Konse-

quenzen des

Schnörkelstils bis

auf den Grund

ausschöpft.

Strenge Schei-

dung und sonder-

hafte Ausbildung

der einzelnen

Glieder bringt

wieder die klassi-

cistische Bewe-

gung der

zweiten

Hälfte des

vorigen Jahr-

hunderts.

Einen der

wenigen er-

haltenen

Leuchter

bringt un-

sere Abbil-

dung auf

S. 125. Er

schmücktnoch jetzt den Salon der

Marie-Antoinette in Versailles.

Auf dem säulenförmigen Mittel-

schaft sitzen musizirende Kinder,

zwischen denen eine lodernde

Fackel emporsteigt. Die Arme