DER KRONLEUCHTER

121

zeigen den prächtigen Schwung von Waldhörnern. Die

Arbeit der Ciselirung ist von grösster Vollendung.

Diesem Leuchter schliessen sich die Stiche

Forty's ergänzend an. Sie geben als Mittelstück bald

einen Köcher, eine Vase, eine Schale, bald Halb-

figuren oder ähnliches. Diese Einkleidung des Arm-

trägers in eine bestimmte Gerätform musste freilich

des öfteren zu einer etwas äusserlichen Verbindung

der Arme mit dem Schafte führen. Zu Anfang des

19. Jahrhunderts kommt auch die Radkrone

wieder zu Ehren. Unter den Entwürfen Per-

cier'sund Fontaine's,der Hofdekorateure Napo-

leons I., befindet sich auch die Zeichnung zu

einem Kronleuchter, der aus zwei durch Ka-

ryatiden verbundene Reifen besteht. (Recueil

des decorations interieures, Paris 1892, PL 12.)

Auch Schinkel bevorzugt neben der Schalen-

form die Radform. Statt der kostbaren Bronze

tritt oft das Holz ein.

Beim Schmiedeeisen lässt sich eine der-

artige feste Formenreihe nicht aufstellen. Ein

selbständiger einheitlicher Typus, wie etwa bei

der Messingkrone, wurde nicht geschaffen. Die

Bildungen lehnen sich an die verschiedenen

Formen der Messing- und Bronzekronen an.

Der individuellen Gestaltungslust ist

Thür und Thor geöffnet. Im allge-

meinen lud indessen der in seiner

Naturfarbe tote Stoff wenig zur Bil-

dung eines Gerätes ein, bei dem

man den schimmernden Glanz des

Materials, den andere Stoffe boten,

bevorzugte. Bemalung und reiche

Vergoldung mussten wenigstens etwas

Abhilfe schaffen. Man kann anneh-

men, dass man dem Schmiedeeisen stets in dieser

Weise Farbe und Glanz gegeben hat, wenn auch heute

die Farben bis auf wenige Spuren geschwunden oder

einem einförmigen Anstrich gewichen sind. (Vgl. da-

rüber Jul. Lessing, Bemaltes Schmiedeeisen, im Kunst-

gewerbeblatt 1887, S. 41 ff.) Auch beim Schmiede-

eisen lässt sich das allmähliche Ausleben der mittel-

alterlichen Formen im 16. Jahrhundert beobachten. In

den Friedenssälen zu Münster und Osnabrück befinden

sich noch zwei fast gleichartige Kronleuchter

aus jener Zeit, noch ganz in der Form jener

im Mittelalter so beliebten Reifform. Dann

wird jedoch die Armkrone die Regel. Sie

schliesst sich den Formen der Messing- und

Bronzeleuchter an, deren geschlossene Mittel-

körper der Schmied in ein lockeres Gefüge

von Stäben und Bändern aufzulösen sucht.

Diese Versuche erzeugen eine fesselnde

Mannigfaltigkeit abwechselnder Gestal-

tungen, die sich nicht in eine einheitliche

Formel zusammenfassen lassen. Die S. 128

abgebildete Krone aus dem Landesmuseum

in Graz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

bietet eine direkte Übersetzung der Messing-

krone in die Sprache des Schmiedeeisens.

Den bauchigen Formen der grossen

Kugel und geschwollenen Wülste

ist man durch reiche Verwendung

breiter getriebener Akanthusblätter

nahe gekommen. Weit freiere

Übertragungen geben bemalte und

vergoldete Leuchter des Berliner

Kunstgewerbemuseums (einer da-

von ist im Kunstgewerbeblatt 1887,

S. 41 abgebildet). Vielfach ver-

>?-■

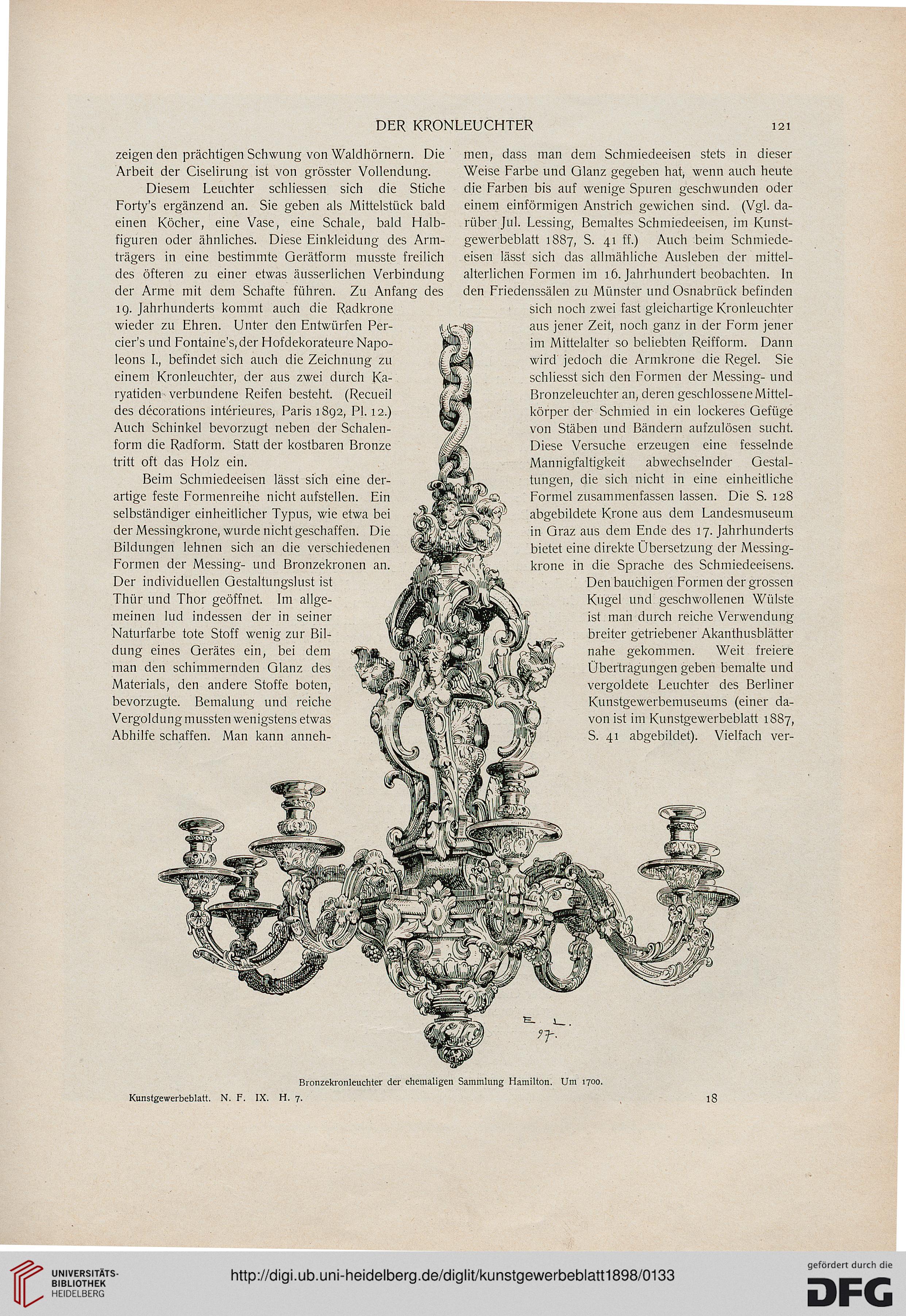

Bronzekronleuchter der ehemaligen Sammlung Hamilton. Um 1700.

Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 7.

121

zeigen den prächtigen Schwung von Waldhörnern. Die

Arbeit der Ciselirung ist von grösster Vollendung.

Diesem Leuchter schliessen sich die Stiche

Forty's ergänzend an. Sie geben als Mittelstück bald

einen Köcher, eine Vase, eine Schale, bald Halb-

figuren oder ähnliches. Diese Einkleidung des Arm-

trägers in eine bestimmte Gerätform musste freilich

des öfteren zu einer etwas äusserlichen Verbindung

der Arme mit dem Schafte führen. Zu Anfang des

19. Jahrhunderts kommt auch die Radkrone

wieder zu Ehren. Unter den Entwürfen Per-

cier'sund Fontaine's,der Hofdekorateure Napo-

leons I., befindet sich auch die Zeichnung zu

einem Kronleuchter, der aus zwei durch Ka-

ryatiden verbundene Reifen besteht. (Recueil

des decorations interieures, Paris 1892, PL 12.)

Auch Schinkel bevorzugt neben der Schalen-

form die Radform. Statt der kostbaren Bronze

tritt oft das Holz ein.

Beim Schmiedeeisen lässt sich eine der-

artige feste Formenreihe nicht aufstellen. Ein

selbständiger einheitlicher Typus, wie etwa bei

der Messingkrone, wurde nicht geschaffen. Die

Bildungen lehnen sich an die verschiedenen

Formen der Messing- und Bronzekronen an.

Der individuellen Gestaltungslust ist

Thür und Thor geöffnet. Im allge-

meinen lud indessen der in seiner

Naturfarbe tote Stoff wenig zur Bil-

dung eines Gerätes ein, bei dem

man den schimmernden Glanz des

Materials, den andere Stoffe boten,

bevorzugte. Bemalung und reiche

Vergoldung mussten wenigstens etwas

Abhilfe schaffen. Man kann anneh-

men, dass man dem Schmiedeeisen stets in dieser

Weise Farbe und Glanz gegeben hat, wenn auch heute

die Farben bis auf wenige Spuren geschwunden oder

einem einförmigen Anstrich gewichen sind. (Vgl. da-

rüber Jul. Lessing, Bemaltes Schmiedeeisen, im Kunst-

gewerbeblatt 1887, S. 41 ff.) Auch beim Schmiede-

eisen lässt sich das allmähliche Ausleben der mittel-

alterlichen Formen im 16. Jahrhundert beobachten. In

den Friedenssälen zu Münster und Osnabrück befinden

sich noch zwei fast gleichartige Kronleuchter

aus jener Zeit, noch ganz in der Form jener

im Mittelalter so beliebten Reifform. Dann

wird jedoch die Armkrone die Regel. Sie

schliesst sich den Formen der Messing- und

Bronzeleuchter an, deren geschlossene Mittel-

körper der Schmied in ein lockeres Gefüge

von Stäben und Bändern aufzulösen sucht.

Diese Versuche erzeugen eine fesselnde

Mannigfaltigkeit abwechselnder Gestal-

tungen, die sich nicht in eine einheitliche

Formel zusammenfassen lassen. Die S. 128

abgebildete Krone aus dem Landesmuseum

in Graz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

bietet eine direkte Übersetzung der Messing-

krone in die Sprache des Schmiedeeisens.

Den bauchigen Formen der grossen

Kugel und geschwollenen Wülste

ist man durch reiche Verwendung

breiter getriebener Akanthusblätter

nahe gekommen. Weit freiere

Übertragungen geben bemalte und

vergoldete Leuchter des Berliner

Kunstgewerbemuseums (einer da-

von ist im Kunstgewerbeblatt 1887,

S. 41 abgebildet). Vielfach ver-

>?-■

Bronzekronleuchter der ehemaligen Sammlung Hamilton. Um 1700.

Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 7.