128

DER KRONLEUCHTER

gesetzten Reifen mit herabhängenden Prismen bestehen-

den Lüstern bis tief in das 19. Jahrhundert erhalten.

Verwandt dem Materiale nach ist der aus ge-

blasenem und gekniffenem Glase bestehende Glas-

lüster, der aber mit dem Krystalllüster nur die Eigen-

schaft der Zerbrechlichkeit gemein hat, von dessen an-

geführten Vorzügen keinen einzigen besitzt. Auch

wusste er sich weder dessen Formenreichtum noch

Verbreitung zu verschaffen. Er war fast ausschliess-

lich Produkt der venetianischen Glasfabriken, die ihn

noch heute fast in denselben Formen herstellen wie

vor Jahrhunderten. Doch besitzt das Kensington-

museum in London auch einen kleinen spanischen

Lüster aus Milchglas von schlichter Gestaltung. Der

Formenkreis des Glaslüsters ist sehr beschränkt.

Neben der Armkrone kommt noch die Lyraform vor.

Der Schaft und die Arme setzen sich aus einer

Anzahl hohler Röhren, die gewöhnlich spiralig ge-

dreht sind, und aufeinandergesetzten Schalen

und Kugeln zusammen. Als reichlicher

Schmuck treten mit der Zange gekniffene

Blätter und Blüten hinzu, die an langen

Stielen aus den Schalen herausschauen. Dazu

kommen noch Behänge, grosse Lichtman-

schetten u. dgl. Zuweilen verbinden sich

auch Krystalle mit den Glaskronen. Der

Blumenschmuck geht vielleicht auf die Sitte

zurück, die Kronleuchter in Verbindung mit

Blumenampeln zu bringen. Auf einem der

grossen 1490—95 hergestellten Gemälde mit

Darstellungen aus der Legende der h. Ursula von

Vittorio Carpaccio, die sich jetzt in der Accademia

delle belle arte in Venedig befinden, trägt die obere

Schale eines Kronleuchters lebende Blumen.

Endlich trat im 18. Jahrhundert auch das Por-

zellan in den Kreis der bis dahin für den Kronleuchter

gebräuchlichen Stoffe ein. Zunächst begann man die

Bronzekrone mit Porzellanblumen zu schmücken.

Diese Sitte fand in Frankreich durch die Pompadour

weiteste Verbreitung. Man bildete die Arme des Kron-

leuchters als Zweige aus, strich sie naturfarben an und

besetzte sie mit Porzellanblumen, die man sogar, um

die Täuschung voll zu machen, gelegentlich par-

fümierte. Die Kronen nehmen vielfach willkürliche

Formen an. Die Pompadour bestellte im Jahre 1759

für das Kabinett des Königs in Crecy bei Lazare

Duvaux einen sechsarmigen Kronleuchter mit einem

Springbrunnen, dessen Wasserstrahl aus Krystall

gebildet war, umgeben von Gitterwerk mit

Blumen und Figuren von Meissener Por-

zellan. Die Prinzessin von Turenne Hess

sich einen anderen herstellen in Form eines

Käfigs mit einem Kakadu, ebenfalls mit

Blumen aller Art geschmückt. Auch die

Berliner Porzellanmanufaktur hat der neuen

Mode folgen und die Königlichen Schlösser

mit Porzellanlüstern versorgen müssen. Ein

besonders stattliches Exemplar befindet sich

im Blauen Zimmer des Neuen Palais zu

Potsdam, von dem Wiederholungen das

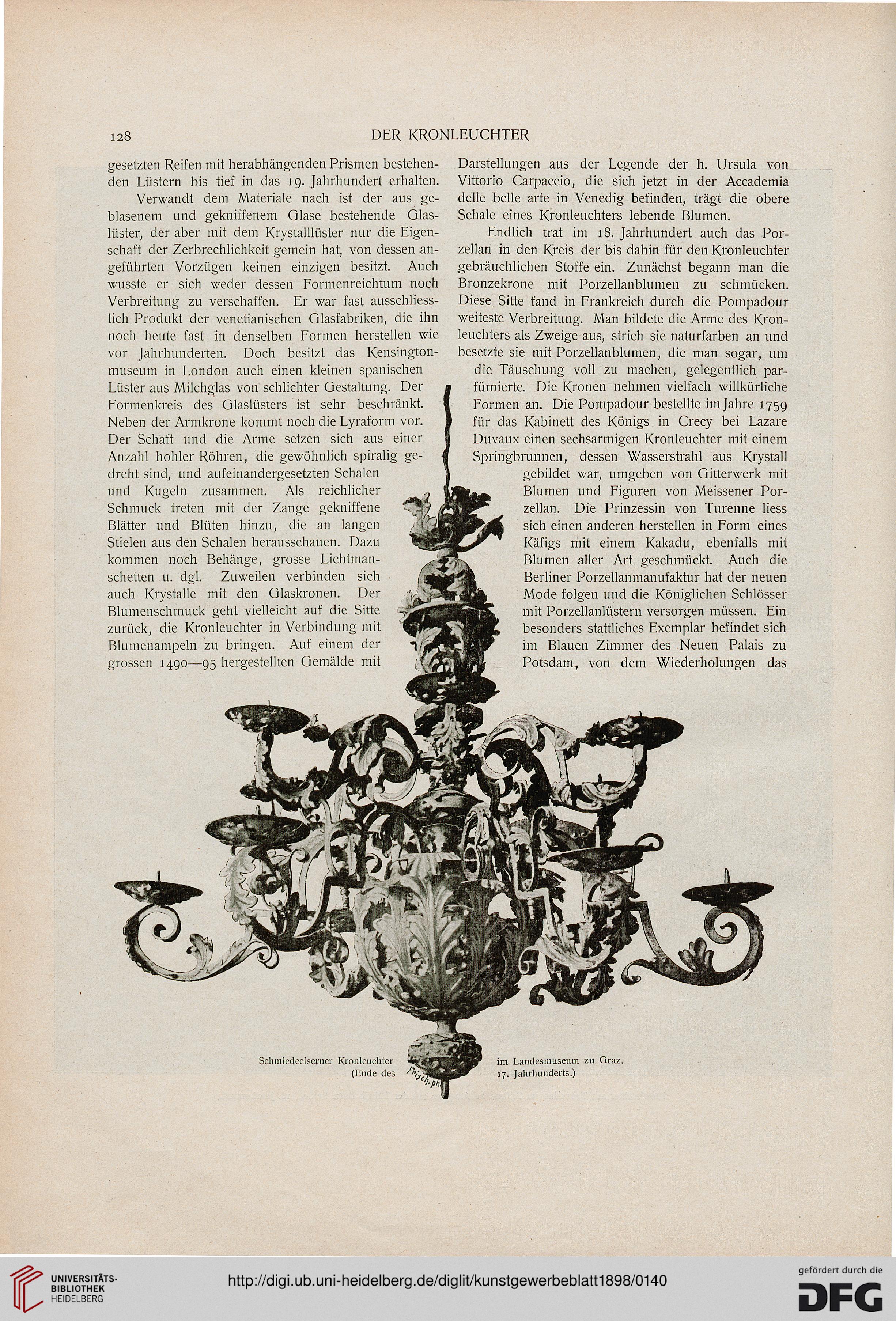

Schmiedeeiserner Kronleuchter

(Ende des A

im Landesmuseum zu Graz.

17. Jahrhunderts.)

DER KRONLEUCHTER

gesetzten Reifen mit herabhängenden Prismen bestehen-

den Lüstern bis tief in das 19. Jahrhundert erhalten.

Verwandt dem Materiale nach ist der aus ge-

blasenem und gekniffenem Glase bestehende Glas-

lüster, der aber mit dem Krystalllüster nur die Eigen-

schaft der Zerbrechlichkeit gemein hat, von dessen an-

geführten Vorzügen keinen einzigen besitzt. Auch

wusste er sich weder dessen Formenreichtum noch

Verbreitung zu verschaffen. Er war fast ausschliess-

lich Produkt der venetianischen Glasfabriken, die ihn

noch heute fast in denselben Formen herstellen wie

vor Jahrhunderten. Doch besitzt das Kensington-

museum in London auch einen kleinen spanischen

Lüster aus Milchglas von schlichter Gestaltung. Der

Formenkreis des Glaslüsters ist sehr beschränkt.

Neben der Armkrone kommt noch die Lyraform vor.

Der Schaft und die Arme setzen sich aus einer

Anzahl hohler Röhren, die gewöhnlich spiralig ge-

dreht sind, und aufeinandergesetzten Schalen

und Kugeln zusammen. Als reichlicher

Schmuck treten mit der Zange gekniffene

Blätter und Blüten hinzu, die an langen

Stielen aus den Schalen herausschauen. Dazu

kommen noch Behänge, grosse Lichtman-

schetten u. dgl. Zuweilen verbinden sich

auch Krystalle mit den Glaskronen. Der

Blumenschmuck geht vielleicht auf die Sitte

zurück, die Kronleuchter in Verbindung mit

Blumenampeln zu bringen. Auf einem der

grossen 1490—95 hergestellten Gemälde mit

Darstellungen aus der Legende der h. Ursula von

Vittorio Carpaccio, die sich jetzt in der Accademia

delle belle arte in Venedig befinden, trägt die obere

Schale eines Kronleuchters lebende Blumen.

Endlich trat im 18. Jahrhundert auch das Por-

zellan in den Kreis der bis dahin für den Kronleuchter

gebräuchlichen Stoffe ein. Zunächst begann man die

Bronzekrone mit Porzellanblumen zu schmücken.

Diese Sitte fand in Frankreich durch die Pompadour

weiteste Verbreitung. Man bildete die Arme des Kron-

leuchters als Zweige aus, strich sie naturfarben an und

besetzte sie mit Porzellanblumen, die man sogar, um

die Täuschung voll zu machen, gelegentlich par-

fümierte. Die Kronen nehmen vielfach willkürliche

Formen an. Die Pompadour bestellte im Jahre 1759

für das Kabinett des Königs in Crecy bei Lazare

Duvaux einen sechsarmigen Kronleuchter mit einem

Springbrunnen, dessen Wasserstrahl aus Krystall

gebildet war, umgeben von Gitterwerk mit

Blumen und Figuren von Meissener Por-

zellan. Die Prinzessin von Turenne Hess

sich einen anderen herstellen in Form eines

Käfigs mit einem Kakadu, ebenfalls mit

Blumen aller Art geschmückt. Auch die

Berliner Porzellanmanufaktur hat der neuen

Mode folgen und die Königlichen Schlösser

mit Porzellanlüstern versorgen müssen. Ein

besonders stattliches Exemplar befindet sich

im Blauen Zimmer des Neuen Palais zu

Potsdam, von dem Wiederholungen das

Schmiedeeiserner Kronleuchter

(Ende des A

im Landesmuseum zu Graz.

17. Jahrhunderts.)