MODERNE KERAMIK

177

Stellung von 1897 und der diesjährigen Berliner

Kunstausstellung hat Kaehler schöne Wandfriese mit

Pfauen, Schwänen und Raubtieren in vortrefflicher

Zeichnung und Stilisierung vorgeführt. Seine Arbeiten

treten den französischen würdig zur Seite und haben

in Paris, Stockholm und in deutschen Hauptstädten

verdiente Anerkennung gefunden.

An Kaehler dürfen wir von deutschen Keramikern

die Familie von Heider in München anreihen, die

auf der dortigen Ausstellung im Jahre 1897 sich be-

kannt gemacht haben. Die Heider gehen in ihren

Lüsterarbeiten mehr auf bestimmte ornamentale Wir-

kungen als auf rein koloristische im Sinne des art

du feu aus. Ihre Vasen mit Tierköpfen und ihr

Fries mit springenden Antilopen erscheinen wie von

Kaehler angeregt. — In Berlin hat der Maler Friedrich

Stahl zuerst im Kunstgewerbemuseum, sodann auf

der allgemeinen Kunstausstellung im Jahre 1895 Lüster-

arbeiten durchaus eigener Erfindung vorgeführt. Das

Material bildet weisser Bunzlauer Töpferthon, die Ge-

fässe werden auf der weissen Zinnglasur mit Lüster-

farben bemalt. Die Wirkung beruht wesentlich darauf,

dass der Lüsterton lasierend, also ganz dünn aufge-

tragen, gelegentlich auch mit Terpentin angespritzt,

leicht flüssig und gelockert wird. Dadurch lassen sich

besonders pikante Wirkungen hervorrufen. Der Silber-

lüster wird in dünnem Auftrag zu einem rötlich vio-

letten Anflug, das Gold, wo es dick aufgetragen wird,

wirkt schreiend, in dünner Lage ergiebt es ein bläu-

liches Violett. Wird Gold auf andere Farben auf-

gebracht, so springt es und wird flockig. Von diesem

Mittel hat Stahl vielfach Gebrauch gemacht.

Die Berliner keramische Ausstellung enthält zum

ersten Male Lüsterarbeiten — teils in reinem Metall-

glanz, teils in gemischten Tönen — aus der Fabrik

von Fr. Anton Mehle/n in Bonn, die weiteres für die

Zukunft versprechen. Ihnen können wir technisch

freilich noch nicht weit entwickelte Liebhaberarbeiten

ähnlicher Art von Kornhas in Karlsruhe anreihen.

Als das Ergebnis neuerer kunstgewerblichen

Bestrebungen müssen wir an dieser Stelle auch die

Versuche kennzeichnen, an noch vorhandene Über-

lieferungen alter Volkskunst anzuknüpfen und — frei-

lich mit moderner Zeichnung und mit modernem

Farbenempfinden —eine Art künstlicher Bauerntöpferei

zu züchten. Unter dem Namen poteries campagnardes

de Flandre und den Namen von Finch, Coppens u. a.

gehen in Belgien derartige künstliche Bauernfabrikate

und haben auch den Weg ins Ausland gefunden.

Die ersten ausgestellten Arbeiten zeigten dieselben

einfachen Kunstmittel wie die bessere Irdenware —

aus der Engobe ausgekratzte oder mit der Gusstülle

aufgetragene primitive Ornamente, als Punkte, Ranken,

Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 10

Rosetten u. a. aus weisser Erde —, und nur in der Mi-

schung und Abstimmung der Töne ging man weiter

als die Bauernkunst. Neuerdings haben selbst hier

die Nachahmungen der erdigen und stumpfen Glasuren

und der Verzicht auf Ornament Feld gewonnen und

eine Wandlung hervorgerufen, die sich dem Ge-

schmack der neueren Steingutarbeiten anpasst. — Auch

in England ist eine derartige künstlerisch geleitete Haus-

industrie herangebildet, der wir die sog. Bretbyware

von Green & Abbot anreihen, welche mit gemischten und

gefleckten Bleiglasuren gefällige Wirkungen erzielen.

— Auch Herman Kaehler hat in dieser einfachen

handwerklichen Technik gearbeitet.

In Deutschland sind weniger keramische Werk-

stätten mit ausgebildetem technischen Betneb dieser

Richtung gefolgt, als gerade einzelne Künstler. Auf

der vorjährigen Münchener Ausstellung machte sich

zum ersten Male der Maler Schmuz-Baudiss durch

Poterien mit vorwiegend ornamentaler Tendenz be-

kannt. Die Bemalung1) schliesst sich eng an die Be-

wegung und Gliederung des Gefässkörpers an und

ist mit ihr zusammen erdacht. Die Vorbilder sind

der Natur entnommen. Die Technik ist die ein-

fachste und besteht in Bemalung unter durchsichtiger

Glasur auf dem weissen, den roten Ton deckenden

Anguss. Umrisse und Innenzeichnung sind aus dem

Anguss ausgekratzt, so dass der Tongrund sichtbar wird.

Seine eigenen Wege geht Professor Läuger aus

1) Vergl. Deutsche Kunst und Dekoration, I. Heft,

7. April 1898.

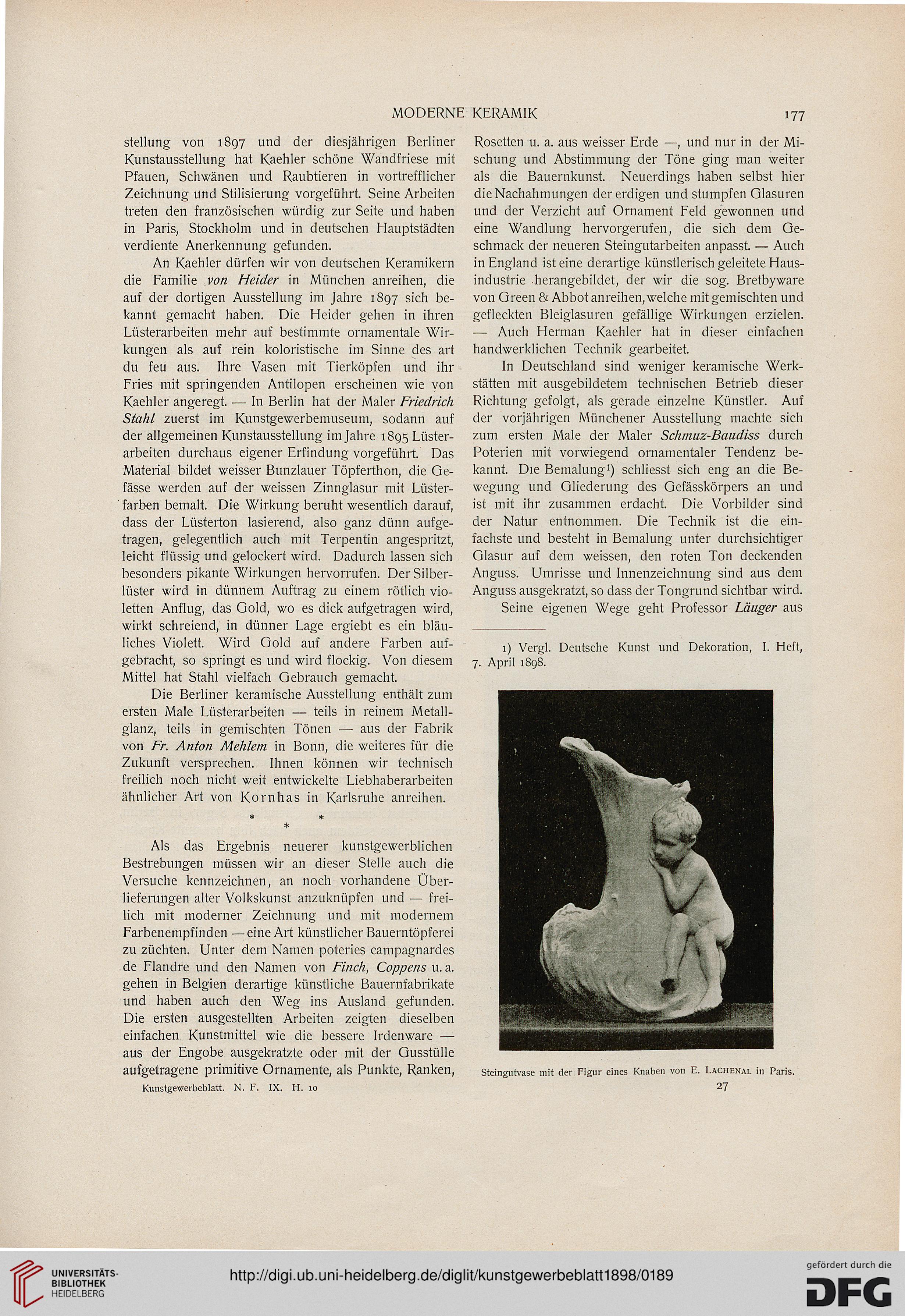

Steingutvase mit der Figur eines Knaben von E. Lachenal in Paris.

27

177

Stellung von 1897 und der diesjährigen Berliner

Kunstausstellung hat Kaehler schöne Wandfriese mit

Pfauen, Schwänen und Raubtieren in vortrefflicher

Zeichnung und Stilisierung vorgeführt. Seine Arbeiten

treten den französischen würdig zur Seite und haben

in Paris, Stockholm und in deutschen Hauptstädten

verdiente Anerkennung gefunden.

An Kaehler dürfen wir von deutschen Keramikern

die Familie von Heider in München anreihen, die

auf der dortigen Ausstellung im Jahre 1897 sich be-

kannt gemacht haben. Die Heider gehen in ihren

Lüsterarbeiten mehr auf bestimmte ornamentale Wir-

kungen als auf rein koloristische im Sinne des art

du feu aus. Ihre Vasen mit Tierköpfen und ihr

Fries mit springenden Antilopen erscheinen wie von

Kaehler angeregt. — In Berlin hat der Maler Friedrich

Stahl zuerst im Kunstgewerbemuseum, sodann auf

der allgemeinen Kunstausstellung im Jahre 1895 Lüster-

arbeiten durchaus eigener Erfindung vorgeführt. Das

Material bildet weisser Bunzlauer Töpferthon, die Ge-

fässe werden auf der weissen Zinnglasur mit Lüster-

farben bemalt. Die Wirkung beruht wesentlich darauf,

dass der Lüsterton lasierend, also ganz dünn aufge-

tragen, gelegentlich auch mit Terpentin angespritzt,

leicht flüssig und gelockert wird. Dadurch lassen sich

besonders pikante Wirkungen hervorrufen. Der Silber-

lüster wird in dünnem Auftrag zu einem rötlich vio-

letten Anflug, das Gold, wo es dick aufgetragen wird,

wirkt schreiend, in dünner Lage ergiebt es ein bläu-

liches Violett. Wird Gold auf andere Farben auf-

gebracht, so springt es und wird flockig. Von diesem

Mittel hat Stahl vielfach Gebrauch gemacht.

Die Berliner keramische Ausstellung enthält zum

ersten Male Lüsterarbeiten — teils in reinem Metall-

glanz, teils in gemischten Tönen — aus der Fabrik

von Fr. Anton Mehle/n in Bonn, die weiteres für die

Zukunft versprechen. Ihnen können wir technisch

freilich noch nicht weit entwickelte Liebhaberarbeiten

ähnlicher Art von Kornhas in Karlsruhe anreihen.

Als das Ergebnis neuerer kunstgewerblichen

Bestrebungen müssen wir an dieser Stelle auch die

Versuche kennzeichnen, an noch vorhandene Über-

lieferungen alter Volkskunst anzuknüpfen und — frei-

lich mit moderner Zeichnung und mit modernem

Farbenempfinden —eine Art künstlicher Bauerntöpferei

zu züchten. Unter dem Namen poteries campagnardes

de Flandre und den Namen von Finch, Coppens u. a.

gehen in Belgien derartige künstliche Bauernfabrikate

und haben auch den Weg ins Ausland gefunden.

Die ersten ausgestellten Arbeiten zeigten dieselben

einfachen Kunstmittel wie die bessere Irdenware —

aus der Engobe ausgekratzte oder mit der Gusstülle

aufgetragene primitive Ornamente, als Punkte, Ranken,

Kunstgewerbeblatt. N. F. IX. H. 10

Rosetten u. a. aus weisser Erde —, und nur in der Mi-

schung und Abstimmung der Töne ging man weiter

als die Bauernkunst. Neuerdings haben selbst hier

die Nachahmungen der erdigen und stumpfen Glasuren

und der Verzicht auf Ornament Feld gewonnen und

eine Wandlung hervorgerufen, die sich dem Ge-

schmack der neueren Steingutarbeiten anpasst. — Auch

in England ist eine derartige künstlerisch geleitete Haus-

industrie herangebildet, der wir die sog. Bretbyware

von Green & Abbot anreihen, welche mit gemischten und

gefleckten Bleiglasuren gefällige Wirkungen erzielen.

— Auch Herman Kaehler hat in dieser einfachen

handwerklichen Technik gearbeitet.

In Deutschland sind weniger keramische Werk-

stätten mit ausgebildetem technischen Betneb dieser

Richtung gefolgt, als gerade einzelne Künstler. Auf

der vorjährigen Münchener Ausstellung machte sich

zum ersten Male der Maler Schmuz-Baudiss durch

Poterien mit vorwiegend ornamentaler Tendenz be-

kannt. Die Bemalung1) schliesst sich eng an die Be-

wegung und Gliederung des Gefässkörpers an und

ist mit ihr zusammen erdacht. Die Vorbilder sind

der Natur entnommen. Die Technik ist die ein-

fachste und besteht in Bemalung unter durchsichtiger

Glasur auf dem weissen, den roten Ton deckenden

Anguss. Umrisse und Innenzeichnung sind aus dem

Anguss ausgekratzt, so dass der Tongrund sichtbar wird.

Seine eigenen Wege geht Professor Läuger aus

1) Vergl. Deutsche Kunst und Dekoration, I. Heft,

7. April 1898.

Steingutvase mit der Figur eines Knaben von E. Lachenal in Paris.

27