DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN

195

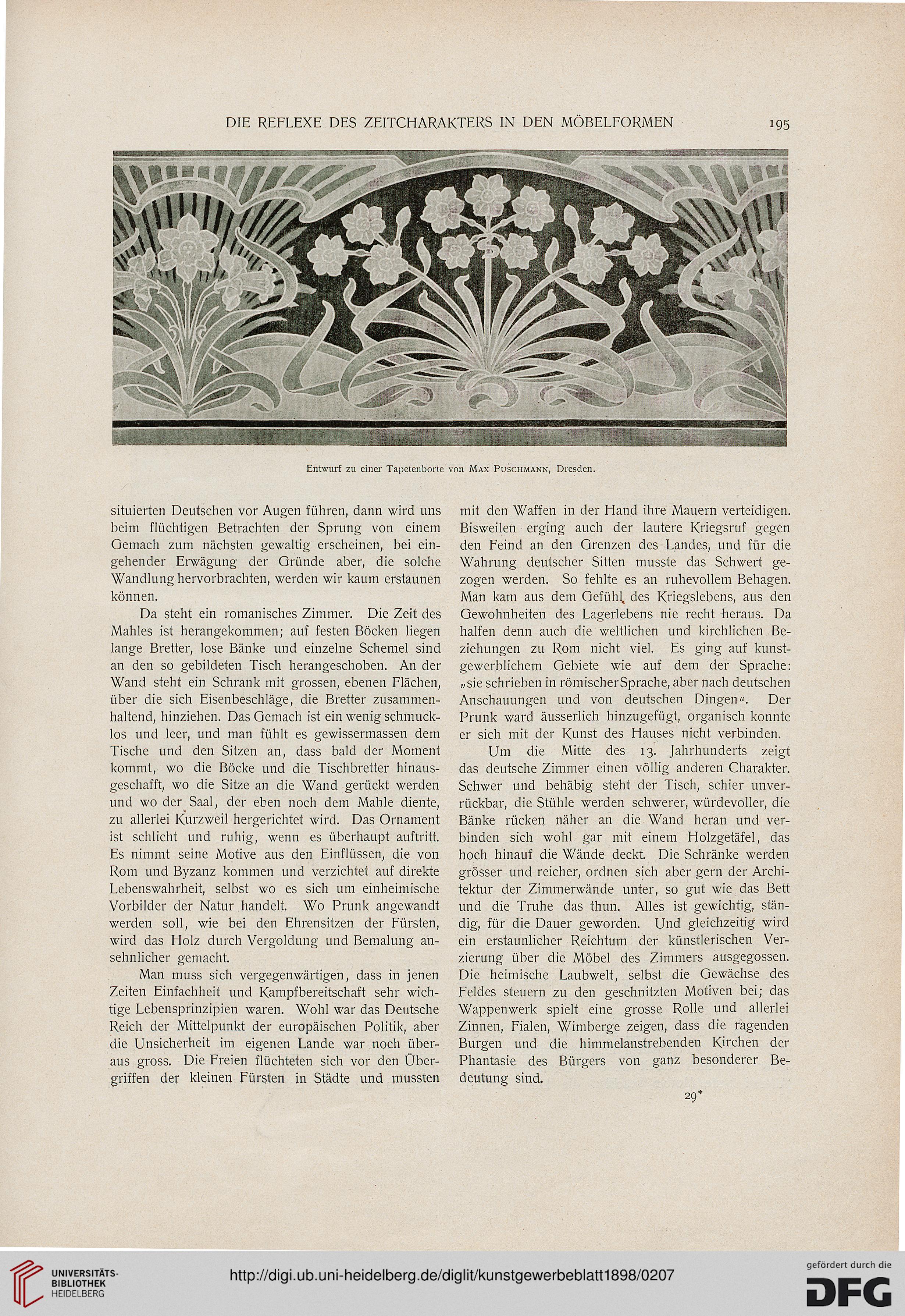

Entwurf zu einer Tapetenborte von Max Pusciimann, Dresden.

situierten Deutschen vor Augen führen, dann wird uns

beim flüchtigen Betrachten der Sprung von einem

Gemach zum nächsten gewaltig erscheinen, bei ein-

gehender Erwägung der Gründe aber, die solche

Wandlung hervorbrachten, werden wir kaum erstaunen

können.

Da steht ein romanisches Zimmer. Die Zeit des

Mahles ist herangekommen; auf festen Böcken liegen

lange Bretter, lose Bänke und einzelne Schemel sind

an den so gebildeten Tisch herangeschoben. An der

Wand steht ein Schrank mit grossen, ebenen Flächen,

über die sich Eisenbeschläge, die Bretter zusammen-

haltend, hinziehen. Das Gemach ist ein wenig schmuck-

los und leer, und man fühlt es gewissermassen dem

Tische und den Sitzen an, dass bald der Moment

kommt, wo die Böcke und die Tischbretter hinaus-

geschafft, wo die Sitze an die Wand gerückt werden

und wo der Saal, der eben noch dem Mahle diente,

zu allerlei Kurzweil hergerichtet wird. Das Ornament

ist schlicht und ruhig, wenn es überhaupt auftritt.

Es nimmt seine Motive aus den Einflüssen, die von

Rom und Byzanz kommen und verzichtet auf direkte

Lebenswahrheit, selbst wo es sich um einheimische

Vorbilder der Natur handelt. Wo Prunk angewandt

werden soll, wie bei den Ehrensitzen der Fürsten,

wird das Holz durch Vergoldung und Bemalung an-

sehnlicher gemacht.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass in jenen

Zeiten Einfachheit und Kampfbereitschaft sehr wich-

tige Lebensprinzipien waren. Wohl war das Deutsche

Reich der Mittelpunkt der europäischen Politik, aber

die Unsicherheit im eigenen Lande war noch über-

aus gross. Die Freien flüchteten sich vor den Über-

griffen der kleinen Fürsten in Städte und mussten

mit den Waffen in der Hand ihre Mauern verteidigen.

Bisweilen erging auch der lautere Kriegsruf gegen

den Feind an den Grenzen des Landes, und für die

Wahrung deutscher Sitten musste das Schwert ge-

zogen werden. So fehlte es an ruhevollem Behagen.

Man kam aus dem Gefühl, des Kriegslebens, aus den

Gewohnheiten des Lagerlebens nie recht heraus. Da

halfen denn auch die weltlichen und kirchlichen Be-

ziehungen zu Rom nicht viel. Es ging auf kunst-

gewerblichem Gebiete wie auf dem der Sprache:

«sie schrieben in römischerSprache, aber nach deutschen

Anschauungen und von deutschen Dingen". Der

Prunk ward äusserlich hinzugefügt, organisch konnte

er sich mit der Kunst des Hauses nicht verbinden.

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts zeigt

das deutsche Zimmer einen völlig anderen Charakter.

Schwer und behäbig steht der Tisch, schier unver-

rückbar, die Stühle werden schwerer, würdevoller, die

Bänke rücken näher an die Wand heran und ver-

binden sich wohl gar mit einem Holzgetäfel, das

hoch hinauf die Wände deckt. Die Schränke werden

grösser und reicher, ordnen sich aber gern der Archi-

tektur der Zimmerwände unter, so gut wie das Bett

und die Truhe das thun. Alles ist gewichtig, stän-

dig, für die Dauer geworden. Und gleichzeitig wird

ein erstaunlicher Reichtum der künstlerischen Ver-

zierung über die Möbel des Zimmers ausgegossen.

Die heimische Laubwelt, selbst die Gewächse des

Feldes steuern zu den geschnitzten Motiven bei; das

Wappenwerk spielt eine grosse Rolle und allerlei

Zinnen, Fialen, Wimberge zeigen, dass die ragenden

Burgen und die himmelanstrebenden Kirchen der

Phantasie des Bürgers von ganz besonderer Be-

deutung sind.

29*

195

Entwurf zu einer Tapetenborte von Max Pusciimann, Dresden.

situierten Deutschen vor Augen führen, dann wird uns

beim flüchtigen Betrachten der Sprung von einem

Gemach zum nächsten gewaltig erscheinen, bei ein-

gehender Erwägung der Gründe aber, die solche

Wandlung hervorbrachten, werden wir kaum erstaunen

können.

Da steht ein romanisches Zimmer. Die Zeit des

Mahles ist herangekommen; auf festen Böcken liegen

lange Bretter, lose Bänke und einzelne Schemel sind

an den so gebildeten Tisch herangeschoben. An der

Wand steht ein Schrank mit grossen, ebenen Flächen,

über die sich Eisenbeschläge, die Bretter zusammen-

haltend, hinziehen. Das Gemach ist ein wenig schmuck-

los und leer, und man fühlt es gewissermassen dem

Tische und den Sitzen an, dass bald der Moment

kommt, wo die Böcke und die Tischbretter hinaus-

geschafft, wo die Sitze an die Wand gerückt werden

und wo der Saal, der eben noch dem Mahle diente,

zu allerlei Kurzweil hergerichtet wird. Das Ornament

ist schlicht und ruhig, wenn es überhaupt auftritt.

Es nimmt seine Motive aus den Einflüssen, die von

Rom und Byzanz kommen und verzichtet auf direkte

Lebenswahrheit, selbst wo es sich um einheimische

Vorbilder der Natur handelt. Wo Prunk angewandt

werden soll, wie bei den Ehrensitzen der Fürsten,

wird das Holz durch Vergoldung und Bemalung an-

sehnlicher gemacht.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass in jenen

Zeiten Einfachheit und Kampfbereitschaft sehr wich-

tige Lebensprinzipien waren. Wohl war das Deutsche

Reich der Mittelpunkt der europäischen Politik, aber

die Unsicherheit im eigenen Lande war noch über-

aus gross. Die Freien flüchteten sich vor den Über-

griffen der kleinen Fürsten in Städte und mussten

mit den Waffen in der Hand ihre Mauern verteidigen.

Bisweilen erging auch der lautere Kriegsruf gegen

den Feind an den Grenzen des Landes, und für die

Wahrung deutscher Sitten musste das Schwert ge-

zogen werden. So fehlte es an ruhevollem Behagen.

Man kam aus dem Gefühl, des Kriegslebens, aus den

Gewohnheiten des Lagerlebens nie recht heraus. Da

halfen denn auch die weltlichen und kirchlichen Be-

ziehungen zu Rom nicht viel. Es ging auf kunst-

gewerblichem Gebiete wie auf dem der Sprache:

«sie schrieben in römischerSprache, aber nach deutschen

Anschauungen und von deutschen Dingen". Der

Prunk ward äusserlich hinzugefügt, organisch konnte

er sich mit der Kunst des Hauses nicht verbinden.

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts zeigt

das deutsche Zimmer einen völlig anderen Charakter.

Schwer und behäbig steht der Tisch, schier unver-

rückbar, die Stühle werden schwerer, würdevoller, die

Bänke rücken näher an die Wand heran und ver-

binden sich wohl gar mit einem Holzgetäfel, das

hoch hinauf die Wände deckt. Die Schränke werden

grösser und reicher, ordnen sich aber gern der Archi-

tektur der Zimmerwände unter, so gut wie das Bett

und die Truhe das thun. Alles ist gewichtig, stän-

dig, für die Dauer geworden. Und gleichzeitig wird

ein erstaunlicher Reichtum der künstlerischen Ver-

zierung über die Möbel des Zimmers ausgegossen.

Die heimische Laubwelt, selbst die Gewächse des

Feldes steuern zu den geschnitzten Motiven bei; das

Wappenwerk spielt eine grosse Rolle und allerlei

Zinnen, Fialen, Wimberge zeigen, dass die ragenden

Burgen und die himmelanstrebenden Kirchen der

Phantasie des Bürgers von ganz besonderer Be-

deutung sind.

29*