196

DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN

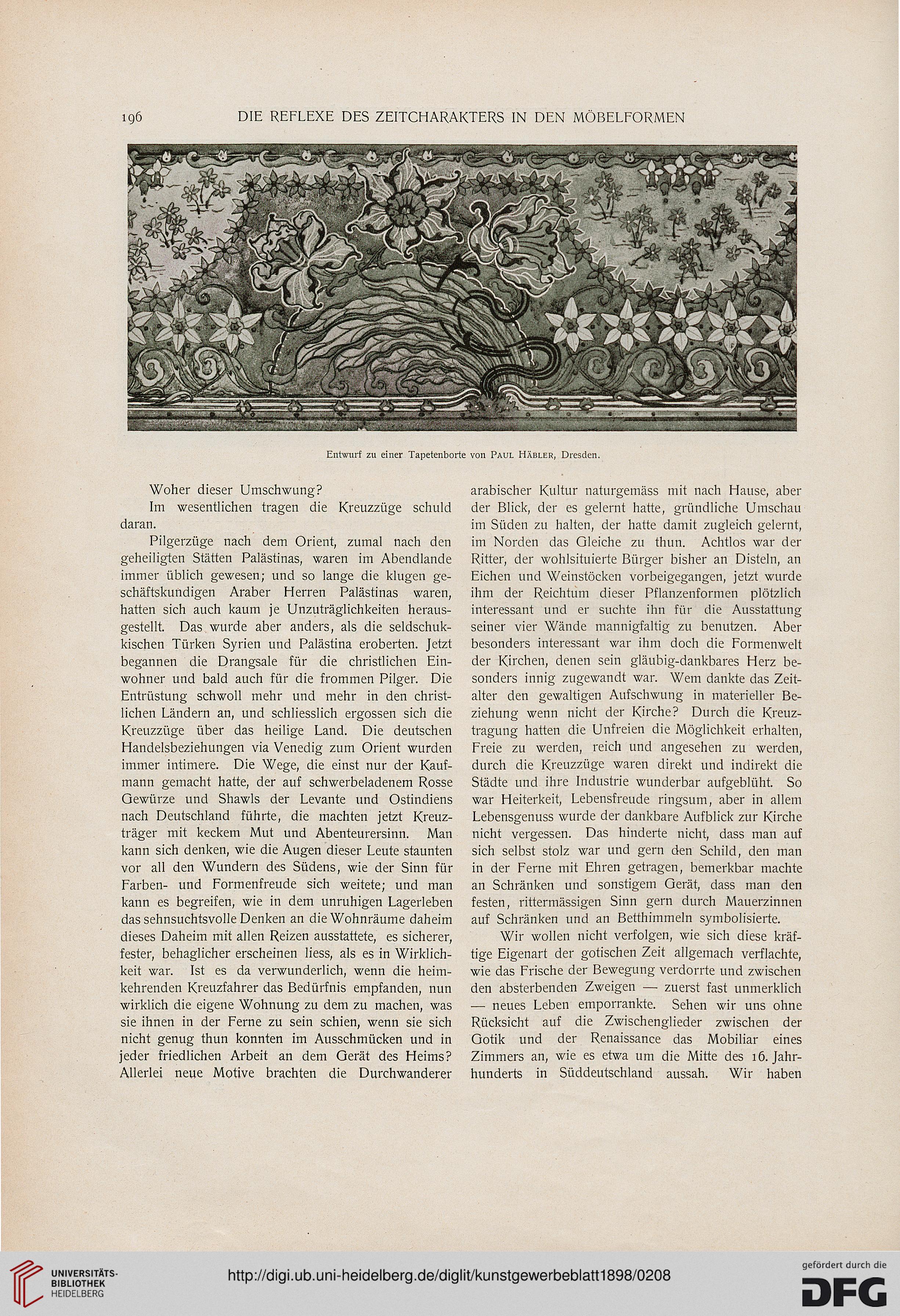

Entwurf zu einer Tapetenborte von Paul Häbler, Dresden.

Woher dieser Umschwung?

Im wesentlichen tragen die Kreuzzüge schuld

daran.

Pilgerzüge nach dem Orient, zumal nach den

geheiligten Stätten Palästinas, waren im Abendlande

immer üblich gewesen; und so lange die klugen ge-

schäftskundigen Araber Herren Palästinas waren,

hatten sich auch kaum je Unzuträglichkeiten heraus-

gestellt. Das wurde aber anders, als die seldschuk-

kischen Türken Syrien und Palästina eroberten. Jetzt

begannen die Drangsale für die christlichen Ein-

wohner und bald auch für die frommen Pilger. Die

Entrüstung schwoll mehr und mehr in den christ-

lichen Ländern an, und schliesslich ergossen sich die

Kreuzzüge über das heilige Land. Die deutschen

Handelsbeziehungen via Venedig zum Orient wurden

immer intimere. Die Wege, die einst nur der Kauf-

mann gemacht hatte, der auf schwerbeladenem Rosse

Gewürze und Shawls der Levante und Ostindiens

nach Deutschland führte, die machten jetzt Kreuz-

träger mit keckem Mut und Abenteurersinn. Man

kann sich denken, wie die Augen dieser Leute staunten

vor all den Wundern des Südens, wie der Sinn für

Farben- und Formenfreude sich weitete; und man

kann es begreifen, wie in dem unruhigen Lagerleben

das sehnsuchtsvolle Denken an die Wohnräume daheim

dieses Daheim mit allen Reizen ausstattete, es sicherer,

fester, behaglicher erscheinen liess, als es in Wirklich-

keit war. Ist es da verwunderlich, wenn die heim-

kehrenden Kreuzfahrer das Bedürfnis empfanden, nun

wirklich die eigene Wohnung zu dem zu machen, was

sie ihnen in der Ferne zu sein schien, wenn sie sich

nicht genug thun konnten im Ausschmücken und in

jeder friedlichen Arbeit an dem Gerät des Heims?

Allerlei neue Motive brachten die Durchwanderer

arabischer Kultur naturgemäss mit nach Hause, aber

der Blick, der es gelernt hatte, gründliche Umschau

im Süden zu halten, der hatte damit zugleich gelernt,

im Norden das Gleiche zu thun. Achtlos war der

Ritter, der wohlsituierte Bürger bisher an Disteln, an

Eichen und Weinstöcken vorbeigegangen, jetzt wurde

ihm der Reichtum dieser Pflanzenformen plötzlich

interessant und er suchte ihn für die Ausstattung

seiner vier Wände mannigfaltig zu benutzen. Aber

besonders interessant war ihm doch die Formenwelt

der Kirchen, denen sein gläubig-dankbares Herz be-

sonders innig zugewandt war. Wem dankte das Zeit-

alter den gewaltigen Aufschwung in materieller Be-

ziehung wenn nicht der Kirche? Durch die Kreuz-

tragung hatten die Unfreien die Möglichkeit erhalten,

Freie zu werden, reich und angesehen zu werden,

durch die Kreuzzüge waren direkt und indirekt die

Städte und ihre Industrie wunderbar aufgeblüht. So

war Heiterkeit, Lebensfreude ringsum, aber in allem

Lebensgenuss wurde der dankbare Aufblick zur Kirche

nicht vergessen. Das hinderte nicht, dass man auf

sich selbst stolz war und gern den Schild, den man

in der Ferne mit Ehren getragen, bemerkbar machte

an Schränken und sonstigem Gerät, dass man den

festen, rittermässigen Sinn gern durch Mauerzinnen

auf Schränken und an Betthimmeln symbolisierte.

Wir wollen nicht verfolgen, wie sich diese kräf-

tige Eigenart der gotischen Zeit allgemach verflachte,

wie das Frische der Bewegung verdorrte und zwischen

den absterbenden Zweigen — zuerst fast unmerklich

— neues Leben emporrankte. Sehen wir uns ohne

Rücksicht auf die Zwischenglieder zwischen der

Gotik und der Renaissance das Mobiliar eines

Zimmers an, wie es etwa um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts in Süddeutschland aussah. Wir haben

DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN

Entwurf zu einer Tapetenborte von Paul Häbler, Dresden.

Woher dieser Umschwung?

Im wesentlichen tragen die Kreuzzüge schuld

daran.

Pilgerzüge nach dem Orient, zumal nach den

geheiligten Stätten Palästinas, waren im Abendlande

immer üblich gewesen; und so lange die klugen ge-

schäftskundigen Araber Herren Palästinas waren,

hatten sich auch kaum je Unzuträglichkeiten heraus-

gestellt. Das wurde aber anders, als die seldschuk-

kischen Türken Syrien und Palästina eroberten. Jetzt

begannen die Drangsale für die christlichen Ein-

wohner und bald auch für die frommen Pilger. Die

Entrüstung schwoll mehr und mehr in den christ-

lichen Ländern an, und schliesslich ergossen sich die

Kreuzzüge über das heilige Land. Die deutschen

Handelsbeziehungen via Venedig zum Orient wurden

immer intimere. Die Wege, die einst nur der Kauf-

mann gemacht hatte, der auf schwerbeladenem Rosse

Gewürze und Shawls der Levante und Ostindiens

nach Deutschland führte, die machten jetzt Kreuz-

träger mit keckem Mut und Abenteurersinn. Man

kann sich denken, wie die Augen dieser Leute staunten

vor all den Wundern des Südens, wie der Sinn für

Farben- und Formenfreude sich weitete; und man

kann es begreifen, wie in dem unruhigen Lagerleben

das sehnsuchtsvolle Denken an die Wohnräume daheim

dieses Daheim mit allen Reizen ausstattete, es sicherer,

fester, behaglicher erscheinen liess, als es in Wirklich-

keit war. Ist es da verwunderlich, wenn die heim-

kehrenden Kreuzfahrer das Bedürfnis empfanden, nun

wirklich die eigene Wohnung zu dem zu machen, was

sie ihnen in der Ferne zu sein schien, wenn sie sich

nicht genug thun konnten im Ausschmücken und in

jeder friedlichen Arbeit an dem Gerät des Heims?

Allerlei neue Motive brachten die Durchwanderer

arabischer Kultur naturgemäss mit nach Hause, aber

der Blick, der es gelernt hatte, gründliche Umschau

im Süden zu halten, der hatte damit zugleich gelernt,

im Norden das Gleiche zu thun. Achtlos war der

Ritter, der wohlsituierte Bürger bisher an Disteln, an

Eichen und Weinstöcken vorbeigegangen, jetzt wurde

ihm der Reichtum dieser Pflanzenformen plötzlich

interessant und er suchte ihn für die Ausstattung

seiner vier Wände mannigfaltig zu benutzen. Aber

besonders interessant war ihm doch die Formenwelt

der Kirchen, denen sein gläubig-dankbares Herz be-

sonders innig zugewandt war. Wem dankte das Zeit-

alter den gewaltigen Aufschwung in materieller Be-

ziehung wenn nicht der Kirche? Durch die Kreuz-

tragung hatten die Unfreien die Möglichkeit erhalten,

Freie zu werden, reich und angesehen zu werden,

durch die Kreuzzüge waren direkt und indirekt die

Städte und ihre Industrie wunderbar aufgeblüht. So

war Heiterkeit, Lebensfreude ringsum, aber in allem

Lebensgenuss wurde der dankbare Aufblick zur Kirche

nicht vergessen. Das hinderte nicht, dass man auf

sich selbst stolz war und gern den Schild, den man

in der Ferne mit Ehren getragen, bemerkbar machte

an Schränken und sonstigem Gerät, dass man den

festen, rittermässigen Sinn gern durch Mauerzinnen

auf Schränken und an Betthimmeln symbolisierte.

Wir wollen nicht verfolgen, wie sich diese kräf-

tige Eigenart der gotischen Zeit allgemach verflachte,

wie das Frische der Bewegung verdorrte und zwischen

den absterbenden Zweigen — zuerst fast unmerklich

— neues Leben emporrankte. Sehen wir uns ohne

Rücksicht auf die Zwischenglieder zwischen der

Gotik und der Renaissance das Mobiliar eines

Zimmers an, wie es etwa um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts in Süddeutschland aussah. Wir haben