DIE REFLEXE DES ZEITCHARAKTERS IN DEN MÖBELFORMEN

201

dort schnitzelten Aristokratenhände, hier packten demo-

kratische Fäuste zu, vergröberten, verbauerten den

Stil. Was resigniert und graziös gewesen, wurde

plumb und aufdringlich. Ohne Verständnis wurden

antike Formen nachgeahmt. Und was in Frankreich

gemacht wurde, wurde in Deutschland fleissig imitiert.

Bis zu den Napoleonischen Kriegen lebten die Deut-

schen in Bezug auf ihre kunsthandwerklichen Leis-

tungen von den Brosamen, die von dem Pariser Tische

fielen.

Aber dann begann eine neue Zeit. Der Hass

gegen den Korsen und dann gegen alles Französische

zwang zur Selbständigkeit. Mit den schlimmsten

Namen belegte

man die Nach-

ahmer welschen

Geschmackes.

Der Erfolg war

zunächst, dass es

in Deutschland

überhaupt nichts

mehr gab, was

den Namen eines

Kunsthandwerks

verdient hätte. Es

half auch nicht

viel, dass Schinkel

in Berlin sich

mühte, einen

griechisch - deut-

schen Stil, ge-

wissermassen ein

gereinigtes Em-

pire, zu erfinden,

dass Heideloff in

Nürnberg auf die

Zeiten deutscher

Grösse, die Gotik,

zurückgriff. Die-

ser wie jener nah-

men keine Rück-

sicht auf das Ma-

terial, auf Zweck

und Stoff kunst-

handwerklicher

Gegenstände. Die

guten Absichten

schlugen nirgends

Wurzel, und das

Mobiliar des Hau-

ses zeigte in Form

und Technik den

bedenklichsten

Niedergang.

Das Steigen

Kunstgewerbeblau. N. F. IX. H. n.

der politischen Bedürfnisse in weitesten Volkskreisen

brachte dann die Anfänge frischen Lebens. Man be-

geisterte sich nicht nur für Turner- und Sängerfeste,

man sorgte auch für gewerbliche Schulen, man schuf

wieder ein Fundament handwerklicher Tüchtigkeit.

Dann kam das Jahr 1848 und — im engeren Zu-

sammenhang damit als man gemeinhin glaubt — der

erste friedliche Wettstreit der Nationen auf dem Ge-

biete industrieller Arbeit: die Londoner Weltausstellung

im Jahre 1851.

Mit offenen Augen sahen die Deutschen auf dieser

Ausstellung um sich, und sie sahen, wie weit sie

hinter anderen Nationen zurückstanden, wie viel sie

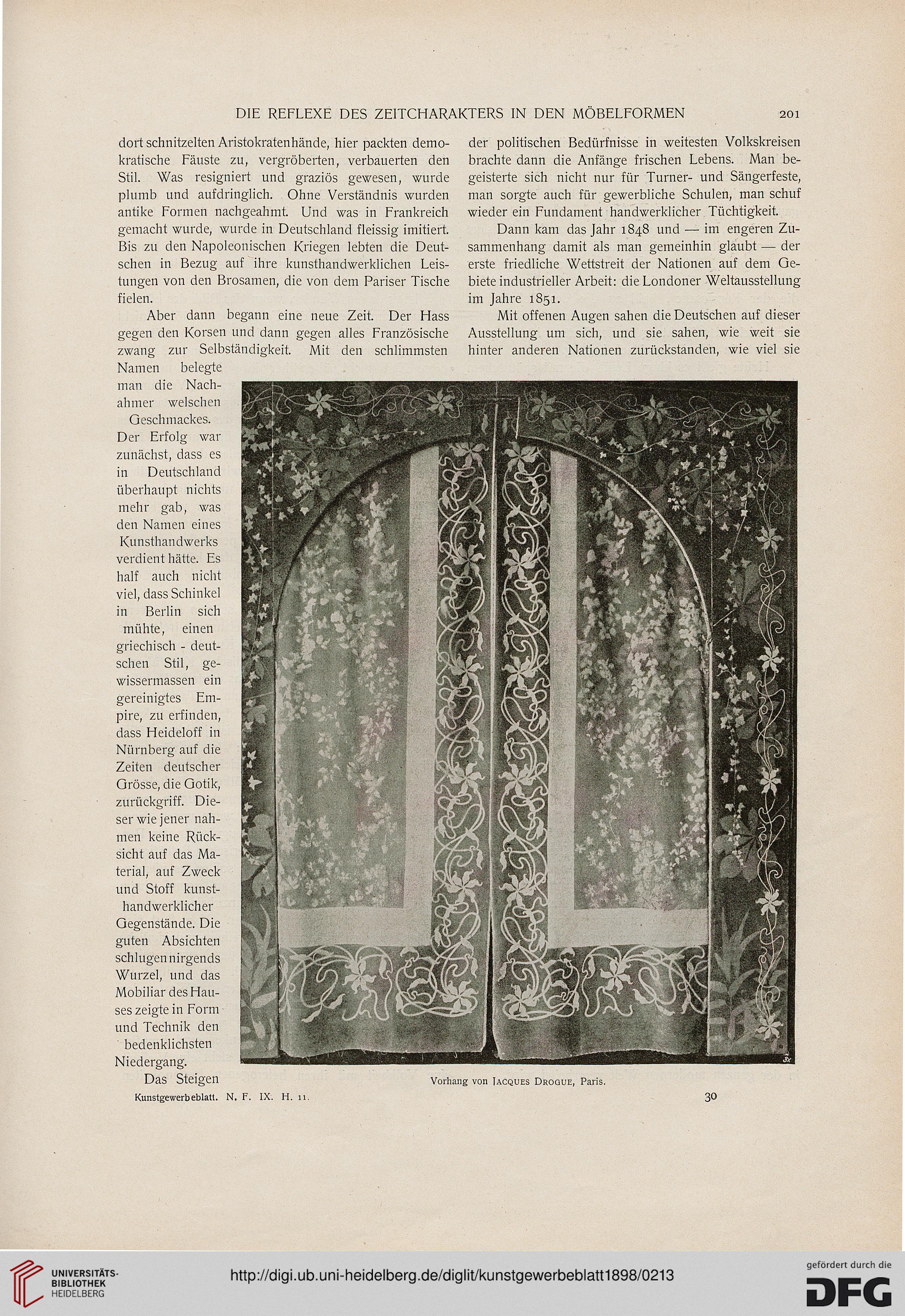

Vorhang von Iacques Droque, Paris.

30

201

dort schnitzelten Aristokratenhände, hier packten demo-

kratische Fäuste zu, vergröberten, verbauerten den

Stil. Was resigniert und graziös gewesen, wurde

plumb und aufdringlich. Ohne Verständnis wurden

antike Formen nachgeahmt. Und was in Frankreich

gemacht wurde, wurde in Deutschland fleissig imitiert.

Bis zu den Napoleonischen Kriegen lebten die Deut-

schen in Bezug auf ihre kunsthandwerklichen Leis-

tungen von den Brosamen, die von dem Pariser Tische

fielen.

Aber dann begann eine neue Zeit. Der Hass

gegen den Korsen und dann gegen alles Französische

zwang zur Selbständigkeit. Mit den schlimmsten

Namen belegte

man die Nach-

ahmer welschen

Geschmackes.

Der Erfolg war

zunächst, dass es

in Deutschland

überhaupt nichts

mehr gab, was

den Namen eines

Kunsthandwerks

verdient hätte. Es

half auch nicht

viel, dass Schinkel

in Berlin sich

mühte, einen

griechisch - deut-

schen Stil, ge-

wissermassen ein

gereinigtes Em-

pire, zu erfinden,

dass Heideloff in

Nürnberg auf die

Zeiten deutscher

Grösse, die Gotik,

zurückgriff. Die-

ser wie jener nah-

men keine Rück-

sicht auf das Ma-

terial, auf Zweck

und Stoff kunst-

handwerklicher

Gegenstände. Die

guten Absichten

schlugen nirgends

Wurzel, und das

Mobiliar des Hau-

ses zeigte in Form

und Technik den

bedenklichsten

Niedergang.

Das Steigen

Kunstgewerbeblau. N. F. IX. H. n.

der politischen Bedürfnisse in weitesten Volkskreisen

brachte dann die Anfänge frischen Lebens. Man be-

geisterte sich nicht nur für Turner- und Sängerfeste,

man sorgte auch für gewerbliche Schulen, man schuf

wieder ein Fundament handwerklicher Tüchtigkeit.

Dann kam das Jahr 1848 und — im engeren Zu-

sammenhang damit als man gemeinhin glaubt — der

erste friedliche Wettstreit der Nationen auf dem Ge-

biete industrieller Arbeit: die Londoner Weltausstellung

im Jahre 1851.

Mit offenen Augen sahen die Deutschen auf dieser

Ausstellung um sich, und sie sahen, wie weit sie

hinter anderen Nationen zurückstanden, wie viel sie

Vorhang von Iacques Droque, Paris.

30