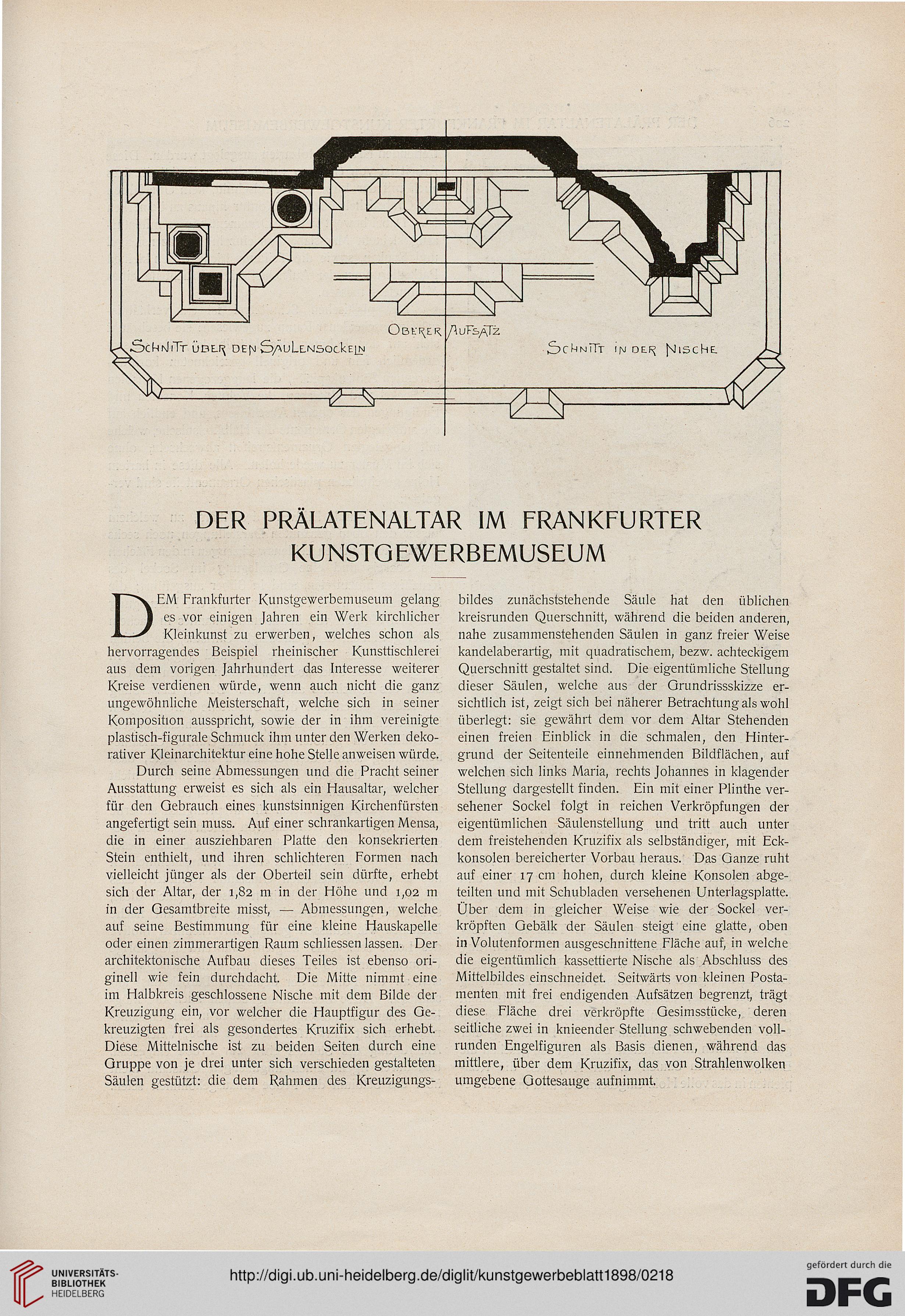

ixhfJiTr ÜDt^ de|m S/\uLe:nsoc1<eijn

=^

.Sc^nTTt in def^ pJischE.

ö

DER PRÄLATENALTAR IM FRANKFURTER

KUNSTGEWERBEMUSEUM

DEM Frankfurter Kunstgewerbemuseum gelang

es vor einigen Jahren ein Werk kirchlicher

Kleinkunst zu erwerben, welches schon als

hervorragendes Beispiel rheinischer Kunsttischlerei

aus dem vorigen Jahrhundert das Interesse weiterer

Kreise verdienen würde, wenn auch nicht die ganz

ungewöhnliche Meisterschaft, welche sich in seiner

Komposition ausspricht, sowie der in ihm vereinigte

plastisch-figurale Schmuck ihm unter den Werken deko-

rativer Kleinarchitektur eine hohe Stelle anweisen würde.

Durch seine Abmessungen und die Pracht seiner

Ausstattung erweist es sich als ein Hausaltar, welcher

für den Gebrauch eines kunstsinnigen Kirchenfürsten

angefertigt sein muss. Auf einer schrankartigen Mensa,

die in einer ausziehbaren Platte den konsekrierten

Stein enthielt, und ihren schlichteren Formen nach

vielleicht jünger als der Oberteil sein dürfte, erhebt

sich der Altar, der 1,82 m in der Höhe und 1,02 m

in der Gesamtbreite misst, — Abmessungen, welche

auf seine Bestimmung für eine kleine Hauskapelle

oder einen zimmerartigen Raum schliessen lassen. Der

architektonische Aufbau dieses Teiles ist ebenso ori-

ginell wie fein durchdacht. Die Mitte nimmt eine

im Halbkreis geschlossene Nische mit dem Bilde der

Kreuzigung ein, vor welcher die Hauptfigur des Ge-

kreuzigten frei als gesondertes Kruzifix sich erhebt.

Diese Mittelnische ist zu beiden Seiten durch eine

Gruppe von je drei unter sich verschieden gestalteten

Säulen gestützt: die dem Rahmen des Kreuzigungs-

bildes zunächststehende Säule hat den üblichen

kreisrunden Querschnitt, während die beiden anderen,

nahe zusammenstehenden Säulen in ganz freier Weise

kandelaberartig, mit quadratischem, bezw. achteckigem

Querschnitt gestaltet sind. Die eigentümliche Stellung

dieser Säulen, welche aus der Grundrissskizze er-

sichtlich ist, zeigt sich bei näherer Betrachtung als wohl

überlegt: sie gewährt dem vor dem Altar Stehenden

einen freien Einblick in die schmalen, den Hinter-

grund der Seitenteile einnehmenden Bildflächen, auf

welchen sich links Maria, rechts Johannes in klagender

Stellung dargestellt finden. Ein mit einer Plinthe ver-

sehener Sockel folgt in reichen Verkröpfungen der

eigentümlichen Säulenstellung und tritt auch unter

dem freistehenden Kruzifix als selbständiger, mit Eck-

konsolen bereicherter Vorbau heraus. Das Ganze ruht

auf einer 17 cm hohen, durch kleine Konsolen abge-

teilten und mit Schubladen versehenen Unterlagsplatte.

Über dem in gleicher Weise wie der Sockel ver-

kröpften Gebälk der Säulen steigt eine glatte, oben

in Volutenformen ausgeschnittene Fläche auf, in welche

die eigentümlich kassettierte Nische als Abschluss des

Mittelbildes einschneidet. Seitwärts von kleinen Posta-

menten mit frei endigenden Aufsätzen begrenzt, trägt

diese Fläche drei verkröpfte Gesimsstücke, deren

seitliche zwei in knieender Stellung schwebenden voll-

runden Engelfiguren als Basis dienen, während das

mittlere, über dem Kruzifix, das von Strahlenwolken

umgebene Gottesauge aufnimmt.

=^

.Sc^nTTt in def^ pJischE.

ö

DER PRÄLATENALTAR IM FRANKFURTER

KUNSTGEWERBEMUSEUM

DEM Frankfurter Kunstgewerbemuseum gelang

es vor einigen Jahren ein Werk kirchlicher

Kleinkunst zu erwerben, welches schon als

hervorragendes Beispiel rheinischer Kunsttischlerei

aus dem vorigen Jahrhundert das Interesse weiterer

Kreise verdienen würde, wenn auch nicht die ganz

ungewöhnliche Meisterschaft, welche sich in seiner

Komposition ausspricht, sowie der in ihm vereinigte

plastisch-figurale Schmuck ihm unter den Werken deko-

rativer Kleinarchitektur eine hohe Stelle anweisen würde.

Durch seine Abmessungen und die Pracht seiner

Ausstattung erweist es sich als ein Hausaltar, welcher

für den Gebrauch eines kunstsinnigen Kirchenfürsten

angefertigt sein muss. Auf einer schrankartigen Mensa,

die in einer ausziehbaren Platte den konsekrierten

Stein enthielt, und ihren schlichteren Formen nach

vielleicht jünger als der Oberteil sein dürfte, erhebt

sich der Altar, der 1,82 m in der Höhe und 1,02 m

in der Gesamtbreite misst, — Abmessungen, welche

auf seine Bestimmung für eine kleine Hauskapelle

oder einen zimmerartigen Raum schliessen lassen. Der

architektonische Aufbau dieses Teiles ist ebenso ori-

ginell wie fein durchdacht. Die Mitte nimmt eine

im Halbkreis geschlossene Nische mit dem Bilde der

Kreuzigung ein, vor welcher die Hauptfigur des Ge-

kreuzigten frei als gesondertes Kruzifix sich erhebt.

Diese Mittelnische ist zu beiden Seiten durch eine

Gruppe von je drei unter sich verschieden gestalteten

Säulen gestützt: die dem Rahmen des Kreuzigungs-

bildes zunächststehende Säule hat den üblichen

kreisrunden Querschnitt, während die beiden anderen,

nahe zusammenstehenden Säulen in ganz freier Weise

kandelaberartig, mit quadratischem, bezw. achteckigem

Querschnitt gestaltet sind. Die eigentümliche Stellung

dieser Säulen, welche aus der Grundrissskizze er-

sichtlich ist, zeigt sich bei näherer Betrachtung als wohl

überlegt: sie gewährt dem vor dem Altar Stehenden

einen freien Einblick in die schmalen, den Hinter-

grund der Seitenteile einnehmenden Bildflächen, auf

welchen sich links Maria, rechts Johannes in klagender

Stellung dargestellt finden. Ein mit einer Plinthe ver-

sehener Sockel folgt in reichen Verkröpfungen der

eigentümlichen Säulenstellung und tritt auch unter

dem freistehenden Kruzifix als selbständiger, mit Eck-

konsolen bereicherter Vorbau heraus. Das Ganze ruht

auf einer 17 cm hohen, durch kleine Konsolen abge-

teilten und mit Schubladen versehenen Unterlagsplatte.

Über dem in gleicher Weise wie der Sockel ver-

kröpften Gebälk der Säulen steigt eine glatte, oben

in Volutenformen ausgeschnittene Fläche auf, in welche

die eigentümlich kassettierte Nische als Abschluss des

Mittelbildes einschneidet. Seitwärts von kleinen Posta-

menten mit frei endigenden Aufsätzen begrenzt, trägt

diese Fläche drei verkröpfte Gesimsstücke, deren

seitliche zwei in knieender Stellung schwebenden voll-

runden Engelfiguren als Basis dienen, während das

mittlere, über dem Kruzifix, das von Strahlenwolken

umgebene Gottesauge aufnimmt.