214

DÄNISCHES PORZELLAN

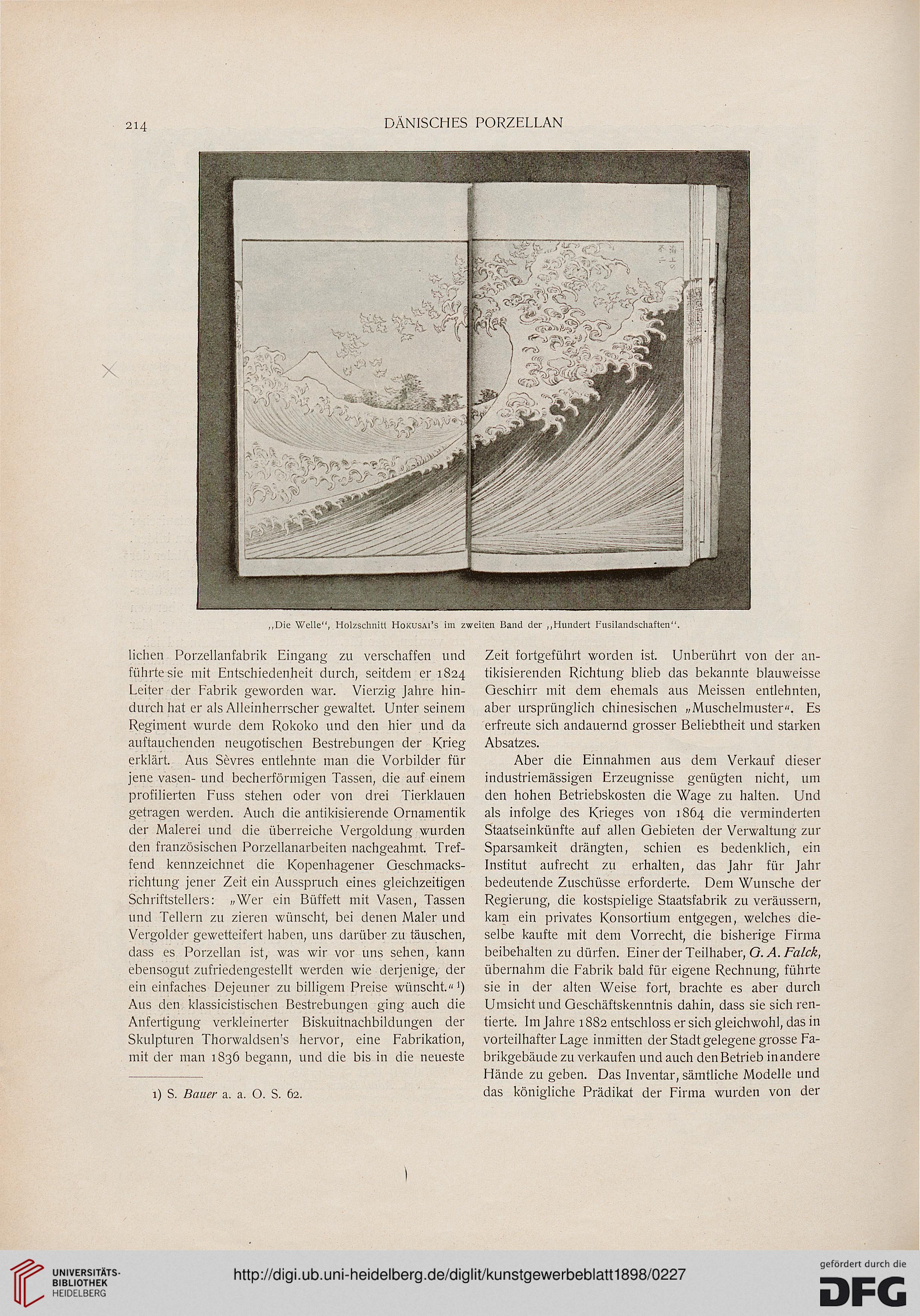

„Die Welle", Holzschnitt Hokusai's im zweiten Band der „Hundert Fusilandschaften"

liehen Porzellanfabrik Eingang zu verschaffen und

führte sie mit Entschiedenheit durch, seitdem er 1824

Leiter der Fabrik geworden war. Vierzig Jahre hin-

durch hat er als Alleinherrscher gewaltet. Unter seinem

Regiment wurde dem Rokoko und den hier und da

auftauchenden neugotischen Bestrebungen der Krieg

erklärt. Aus Sevres entlehnte man die Vorbilder für

jene vasen- und becherförmigen Tassen, die auf einem

profilierten Fuss stehen oder von drei Tierklauen

getragen werden. Auch die antikisierende Ornamentik

der Malerei und die überreiche Vergoldung wurden

den französischen Porzellanarbeiten nachgeahmt. Tref-

fend kennzeichnet die Kopenhagener Geschmacks-

richtung jener Zeit ein Ausspruch eines gleichzeitigen

Schriftstellers: „Wer ein Buffett mit Vasen, Tassen

und Tellern zu zieren wünscht, bei denen Maler und

Vergolder gewetteifert haben, uns darüber zu täuschen,

dass es Porzellan ist, was wir vor uns sehen, kann

ebensogut zufriedengestellt werden wie derjenige, der

ein einfaches Dejeuner zu billigem Preise wünscht."1)

Aus den klassicistischen Bestrebungen ging auch die

Anfertigung verkleinerter Biskuitnachbildungen der

Skulpturen Thorwaldsen's hervor, eine Fabrikation,

mit der man 1836 begann, und die bis in die neueste

1) S. Bauer a. a. O. S. 62.

Zeit fortgeführt worden ist. Unberührt von der an-

tikisierenden Richtung blieb das bekannte blauweisse

Geschirr mit dem ehemals aus Meissen entlehnten,

aber ursprünglich chinesischen „Muschelmuster". Es

erfreute sich andauernd grosser Beliebtheit und starken

Absatzes.

Aber die Einnahmen aus dem Verkauf dieser

industriemässigen Erzeugnisse genügten nicht, um

den hohen Betriebskosten die Wage zu halten. Und

als infolge des Krieges von 1864 die verminderten

Staatseinkünfte auf allen Gebieten der Verwaltung zur

Sparsamkeit drängten, schien es bedenklich, ein

Institut aufrecht zu erhalten, das Jahr für Jahr

bedeutende Zuschüsse erforderte. Dem Wunsche der

Regierung, die kostspielige Staatsfabrik zu veräussern,

kam ein privates Konsortium entgegen, welches die-

selbe kaufte mit dem Vorrecht, die bisherige Firma

beibehalten zu dürfen. Einer der Teilhaber, G.A.Falck,

übernahm die Fabrik bald für eigene Rechnung, führte

sie in der alten Weise fort, brachte es aber durch

Umsicht und Geschäftskenntnis dahin, dass sie sich ren-

tierte. Im Jahre 1882 entschloss er sich gleichwohl, das in

vorteilhafter Lage inmitten der Stadt gelegene grosse Fa-

brikgebäude zu verkaufen und auch den Betrieb in andere

Hände zu geben. Das Inventar, sämtliche Modelle und

das königliche Prädikat der Firma wurden von der

DÄNISCHES PORZELLAN

„Die Welle", Holzschnitt Hokusai's im zweiten Band der „Hundert Fusilandschaften"

liehen Porzellanfabrik Eingang zu verschaffen und

führte sie mit Entschiedenheit durch, seitdem er 1824

Leiter der Fabrik geworden war. Vierzig Jahre hin-

durch hat er als Alleinherrscher gewaltet. Unter seinem

Regiment wurde dem Rokoko und den hier und da

auftauchenden neugotischen Bestrebungen der Krieg

erklärt. Aus Sevres entlehnte man die Vorbilder für

jene vasen- und becherförmigen Tassen, die auf einem

profilierten Fuss stehen oder von drei Tierklauen

getragen werden. Auch die antikisierende Ornamentik

der Malerei und die überreiche Vergoldung wurden

den französischen Porzellanarbeiten nachgeahmt. Tref-

fend kennzeichnet die Kopenhagener Geschmacks-

richtung jener Zeit ein Ausspruch eines gleichzeitigen

Schriftstellers: „Wer ein Buffett mit Vasen, Tassen

und Tellern zu zieren wünscht, bei denen Maler und

Vergolder gewetteifert haben, uns darüber zu täuschen,

dass es Porzellan ist, was wir vor uns sehen, kann

ebensogut zufriedengestellt werden wie derjenige, der

ein einfaches Dejeuner zu billigem Preise wünscht."1)

Aus den klassicistischen Bestrebungen ging auch die

Anfertigung verkleinerter Biskuitnachbildungen der

Skulpturen Thorwaldsen's hervor, eine Fabrikation,

mit der man 1836 begann, und die bis in die neueste

1) S. Bauer a. a. O. S. 62.

Zeit fortgeführt worden ist. Unberührt von der an-

tikisierenden Richtung blieb das bekannte blauweisse

Geschirr mit dem ehemals aus Meissen entlehnten,

aber ursprünglich chinesischen „Muschelmuster". Es

erfreute sich andauernd grosser Beliebtheit und starken

Absatzes.

Aber die Einnahmen aus dem Verkauf dieser

industriemässigen Erzeugnisse genügten nicht, um

den hohen Betriebskosten die Wage zu halten. Und

als infolge des Krieges von 1864 die verminderten

Staatseinkünfte auf allen Gebieten der Verwaltung zur

Sparsamkeit drängten, schien es bedenklich, ein

Institut aufrecht zu erhalten, das Jahr für Jahr

bedeutende Zuschüsse erforderte. Dem Wunsche der

Regierung, die kostspielige Staatsfabrik zu veräussern,

kam ein privates Konsortium entgegen, welches die-

selbe kaufte mit dem Vorrecht, die bisherige Firma

beibehalten zu dürfen. Einer der Teilhaber, G.A.Falck,

übernahm die Fabrik bald für eigene Rechnung, führte

sie in der alten Weise fort, brachte es aber durch

Umsicht und Geschäftskenntnis dahin, dass sie sich ren-

tierte. Im Jahre 1882 entschloss er sich gleichwohl, das in

vorteilhafter Lage inmitten der Stadt gelegene grosse Fa-

brikgebäude zu verkaufen und auch den Betrieb in andere

Hände zu geben. Das Inventar, sämtliche Modelle und

das königliche Prädikat der Firma wurden von der