DÄNISCHES PORZELLAN

215

Aktiengesellschaft „Aluminia" übernommen, dieseiti872

mit gutem Erfolg eine Fayencefabrik in Frederiksberg,

einer Vorstadt Kopenhagens, betrieben hatte.1)

Draussen auf dem weiten Terrain beim Schloss-

garten von Frederiksberg neben den Gebäuden der

„Aluminia" wurde nun eine neue Porzellanfabrik ge-

baut. Aus der Enge der Stadt und aus dem wirren

Strassenlärm war sie in die freie Natur, in eine ruhige

Umgebung von landschaftlichem Reiz versetzt. Wenn

irgendwo, so fanden sich hier die äusseren Bedin-

gungen, neues Leben und künstlerische Bethätigung

zu wecken.

Mit dieser Übersiedelung beginnt denn auch eine

neue Epoche in der Geschichte der Fabrik. Nach

hundertjähriger Vorbereitungszeit erreicht das Kopen-

hagener Porzellan endlich seine Blüteperiode. Denn

was an künstlerischen Arbeiten neuerdings die Malsäle

der Fabrik geliefert haben, übertrifft bei weitem alle

Erzeugnisse der alten Zeit. Ja die neuen Arbeiten

bezeichnen unzweifelhaft den Höhepunkt dessen, was

die Porzellanarbeit unserer Zeit überhaupt geleistet

hat. Vor den neudänischen Porzellanen schweigt der

Streit der Meinungen, verstummen die Gegensätze

der „alten" und „neuen» Richtung. Der älteste Rentier

und der jüngste Künstler stehen in gleicher Be-

wunderung vor diesen Malereien, deren Motive der

lebenden Natur unmittelbar entnommen und mit so

feinem Verständnis auf die Gefässflächen übertragen sind.

Das Hauptverdienst, diesen gewaltigen Um-

schwung herbeigeführt zu haben, gebührt dem Neu-

gründer und Direktor der Fabrik, dem Etatsrat Philip

Schou. Als Leiter der Fayencefabrik „Aluminia« hatte

er diese in wenigen Jahren aus kleinen Anfängen zu

einem gewinnbringenden Unternehmen gemacht. In

ihm erkannte man den Mann, der auch der grösseren

Aufgabe gewachsen war, die Porzellanindustrie wieder

zu beleben. Schou's Erfahrungen auf dem Gebiete der

keramischen Technik und seine kaufmännische Tüch-

tigkeit mögen für seine Wahl den Ausschlag gegeben

haben. Aber für sein reorganisatorisches Werk befähigte

ihn nicht minder sein oft bewiesenes ideales Streben,

die gesamte dänische Kunstindustrie zu fördern.

Die neueren Erfolge der dänischen Porzellan-

fabrik sind nämlich keine Einzelerscheinung. Sie

stehen in engem Zusammenhang mit der breiten und

starken Bewegung, die in Dänemark zu dem be-

deutsamen Schritt von der kunstgewerblichen zur

künstlerischen Arbeit geführt hat. Und unter den

1) Erinnerungen an die alte Königliche Fabrik in der

Kjöbmagergade beim Runden Turm haben dem dänischen

Dichter Wilhelm Bergsöe den Stoff gegeben zu seinem 1869

erschienenen Roman „Fra den gamle Fabrik", der wegen

seiner Schilderungen des Getriebes in den Werkstätten und

Brennräumen immerhin lesenswert ist. Eine deutsche Ober-

setzung erschien 1874.

Männern, die diese Bewegung in zielbewusster Arbeit

angebahnt haben, stand von Anfang an Philip Schou

in der vordersten Reihe.

Den ersten Anstoss zur dänischen Kunstbewegung

gab vor nunmehr achtzehn Jahren das Bedenken er-

regende Resultat der Statistik, dass die Kornerzeugung

in Dänemark nicht mehr für den Bedarf des Landes

ausreiche, und dass an Stelle der bisherigen Ausfuhr

die Korneinfuhr Platz gegriffen habe.1) Aus dieser

Thatsache gewann Schou die Überzeugung, dass man

sich nach neuen Mitteln zur Hebung des nationalen

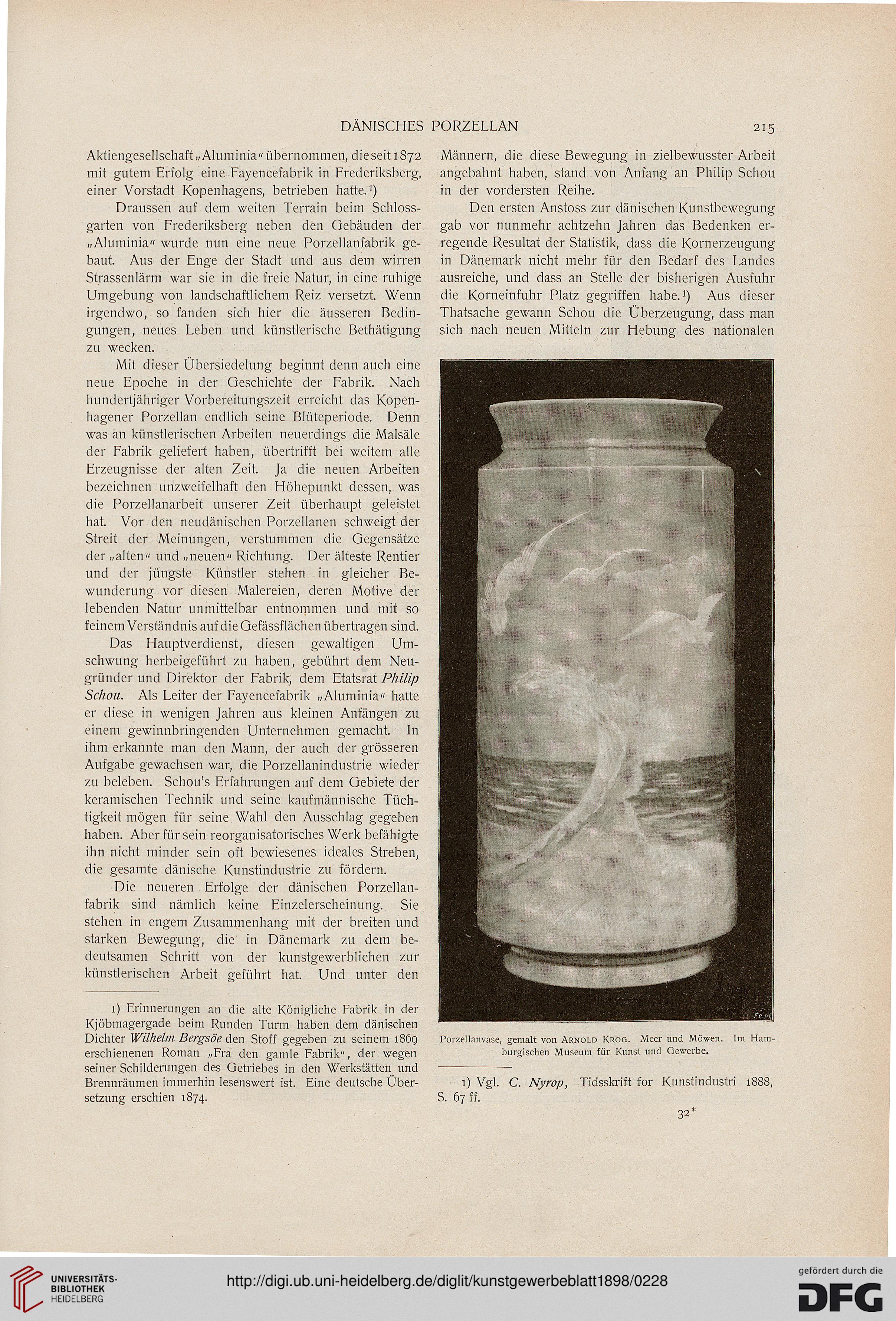

Porzellanvase, gemalt von Arnold Kroq. Meer und Möwen. Im Ham-

burgischen Museum für Kunst und Gewerbe.

1) Vgl. C. Nyrop, Tidsskrift for Kunstindustri 1888,

67 ff.

32*

215

Aktiengesellschaft „Aluminia" übernommen, dieseiti872

mit gutem Erfolg eine Fayencefabrik in Frederiksberg,

einer Vorstadt Kopenhagens, betrieben hatte.1)

Draussen auf dem weiten Terrain beim Schloss-

garten von Frederiksberg neben den Gebäuden der

„Aluminia" wurde nun eine neue Porzellanfabrik ge-

baut. Aus der Enge der Stadt und aus dem wirren

Strassenlärm war sie in die freie Natur, in eine ruhige

Umgebung von landschaftlichem Reiz versetzt. Wenn

irgendwo, so fanden sich hier die äusseren Bedin-

gungen, neues Leben und künstlerische Bethätigung

zu wecken.

Mit dieser Übersiedelung beginnt denn auch eine

neue Epoche in der Geschichte der Fabrik. Nach

hundertjähriger Vorbereitungszeit erreicht das Kopen-

hagener Porzellan endlich seine Blüteperiode. Denn

was an künstlerischen Arbeiten neuerdings die Malsäle

der Fabrik geliefert haben, übertrifft bei weitem alle

Erzeugnisse der alten Zeit. Ja die neuen Arbeiten

bezeichnen unzweifelhaft den Höhepunkt dessen, was

die Porzellanarbeit unserer Zeit überhaupt geleistet

hat. Vor den neudänischen Porzellanen schweigt der

Streit der Meinungen, verstummen die Gegensätze

der „alten" und „neuen» Richtung. Der älteste Rentier

und der jüngste Künstler stehen in gleicher Be-

wunderung vor diesen Malereien, deren Motive der

lebenden Natur unmittelbar entnommen und mit so

feinem Verständnis auf die Gefässflächen übertragen sind.

Das Hauptverdienst, diesen gewaltigen Um-

schwung herbeigeführt zu haben, gebührt dem Neu-

gründer und Direktor der Fabrik, dem Etatsrat Philip

Schou. Als Leiter der Fayencefabrik „Aluminia« hatte

er diese in wenigen Jahren aus kleinen Anfängen zu

einem gewinnbringenden Unternehmen gemacht. In

ihm erkannte man den Mann, der auch der grösseren

Aufgabe gewachsen war, die Porzellanindustrie wieder

zu beleben. Schou's Erfahrungen auf dem Gebiete der

keramischen Technik und seine kaufmännische Tüch-

tigkeit mögen für seine Wahl den Ausschlag gegeben

haben. Aber für sein reorganisatorisches Werk befähigte

ihn nicht minder sein oft bewiesenes ideales Streben,

die gesamte dänische Kunstindustrie zu fördern.

Die neueren Erfolge der dänischen Porzellan-

fabrik sind nämlich keine Einzelerscheinung. Sie

stehen in engem Zusammenhang mit der breiten und

starken Bewegung, die in Dänemark zu dem be-

deutsamen Schritt von der kunstgewerblichen zur

künstlerischen Arbeit geführt hat. Und unter den

1) Erinnerungen an die alte Königliche Fabrik in der

Kjöbmagergade beim Runden Turm haben dem dänischen

Dichter Wilhelm Bergsöe den Stoff gegeben zu seinem 1869

erschienenen Roman „Fra den gamle Fabrik", der wegen

seiner Schilderungen des Getriebes in den Werkstätten und

Brennräumen immerhin lesenswert ist. Eine deutsche Ober-

setzung erschien 1874.

Männern, die diese Bewegung in zielbewusster Arbeit

angebahnt haben, stand von Anfang an Philip Schou

in der vordersten Reihe.

Den ersten Anstoss zur dänischen Kunstbewegung

gab vor nunmehr achtzehn Jahren das Bedenken er-

regende Resultat der Statistik, dass die Kornerzeugung

in Dänemark nicht mehr für den Bedarf des Landes

ausreiche, und dass an Stelle der bisherigen Ausfuhr

die Korneinfuhr Platz gegriffen habe.1) Aus dieser

Thatsache gewann Schou die Überzeugung, dass man

sich nach neuen Mitteln zur Hebung des nationalen

Porzellanvase, gemalt von Arnold Kroq. Meer und Möwen. Im Ham-

burgischen Museum für Kunst und Gewerbe.

1) Vgl. C. Nyrop, Tidsskrift for Kunstindustri 1888,

67 ff.

32*