DÄNISCHES PORZELLAN

217

Porzellanschale, gemalt von Anna Smidth. Alter Weidenbaum am Wasser.

Ende Juli 1888 besuchte Kaiser Wilhelm IL, von

Petersburg kommend, in Begleitung des Prinzen

Heinrich das dänische Königshaus in Kopenhagen.

König Christian IX. geleitete seine hohen Gäste in

die nordische Ausstellung und übertrug Ph. Schou

die Führung in den Industrieabteilungen. Der Kaiser

machte grössere Ankäufe, besonders von keramischen

Arbeiten. Nach Schluss der Ausstellung wurde Schou

durch Verleihung des Roten Adlerordens II. Klasse

ausgezeichnet.

Die Ehrungen, die damals Schou zu teil wurden,

waren in der That wohl verdient. Denn ganz abge-

sehen von der geschickten Inscenierung der Aus-

stellung, die wesentlich sein Werk war, bestand keine

Gruppe der nordischen Kunstindustrie die Probe so

glänzend wie die Königliche Porzellanfabrik. In der

kurzen Spanne Zeit von fünf Jahren, von denen noch

dazu zwei mit technischen Vorarbeiten hingegangen

waren, war Erstaunliches geleistet.

Das alte „Muschelmuster" beherrschte zwar noch

das Gebrauchsgeschirr; aber das im Laufe der Zeiten

vernachlässigte und verunstaltete Dekorationsmotiv war

auf seine ursprüngliche Form zurückgeführt. Gute,

aber keine aussergewöhnlichen Leistungen wiesen die

Geschirre und Figuren auf, die in der bisherigen

Weise mit Reliefornamenten, Vergoldung und Über-

glasurmalerei geziert waren. Eine ganz neue und

völlig überraschende Erscheinung aber waren die

glatten Vasen und Zierschalen, deren Dekor in we-

nigen unter der Glasur aufgetragenen Farben-,; in

jenem echt künstlerischen Geschmack ausgeführt war,

der nachher für das Kopenhagener Porzellan be-

stimmend wurde, und dem es heute seinen Weltruf

verdankt.

Diese wichtige Neuerung hatte Schou's erster

Mitarbeiter, der Architekt und Maler Professor Arnold

Krog, angeregt und durchgeführt. Nach seinem Eintritt

als künstlerischer Direktor der Fabrik im Jahre 1885

hatte Krog zuerst mit Rokokomotiven experimentiert,

dann mit dem Ornamentenvorrat der Delfter Fayencen

und des chinesischen Porzellans, endlich auch mit

persischen Mustern. Aber von diesen tastenden Ver-

suchen wandte er sich bald der Richtung zu, die das

dänische Porzellan zum Siege geführt hat, zur An-

wendung von Naturmotiven in der von den Japanern

befolgten Weise.1)

In einigen Arbeiten Krog's aus den Jahren 1886

und 1887 erkennt man noch deutlich die befruchtenden

japanischen Vorbilder. Eine bauchige flaschenförmige

Vase aus jener Zeit zeigt einen Storch, der lang-

samen Flügelschlages dahinfliegt über einen schilfum-

säumten See (s. Abb. S. 216); aus dem Schilf erhebt

sich das unbelaubte Gezweig eines blühenden Mume-

baums. Sehr geschickt ist ein japanisches Motiv ver-

wertet für die Verzierung der S. 215 abgebildeten

grossen Vase, die sich im Hamburgischen Museum

befindet. Um das untere Drittel des cylindrischen

Gefässkörpers zieht sich eine blaue, von leichten Wellen

bewegte Meeresfläche, über welcher beutesuchende

Möwen hin- und herfliegen. Im Vordergrunde bäumt

sich eine schaumbekrönte Welle hoch auf. Das wirk-

same Motiv dieser steilen Spritzwelle könnte der

Künstler sehr wohl in den dänischen Meeren beob-

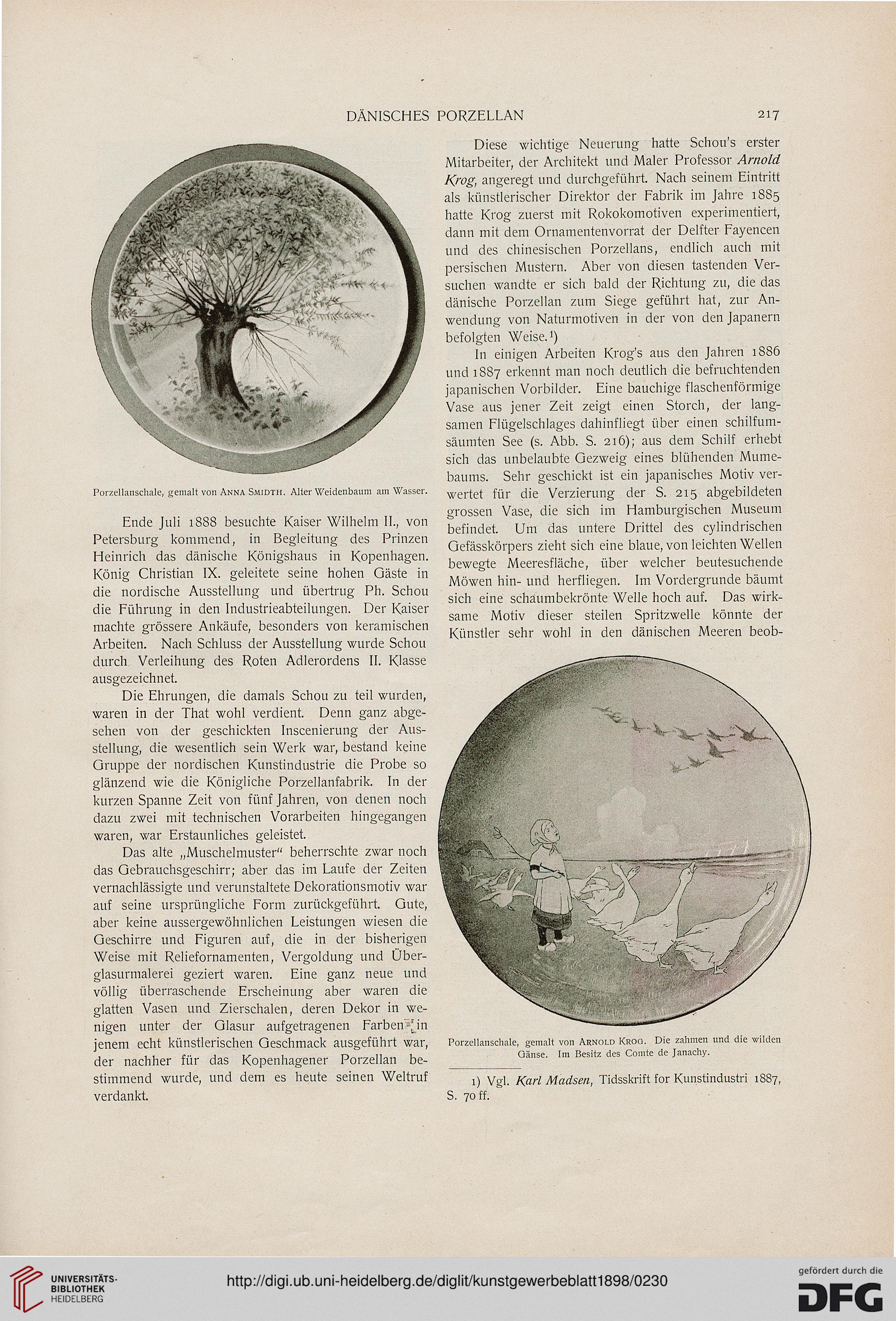

Porzellanschale, gemalt von Arnold Krog. Die zahmen und die wilden

Gänse. Im Besitz des Comte de Janachy.

1) Vgl. Karl Madsen, Tidsskrift for Kunstindustri 1887,

S. 70 ff.

217

Porzellanschale, gemalt von Anna Smidth. Alter Weidenbaum am Wasser.

Ende Juli 1888 besuchte Kaiser Wilhelm IL, von

Petersburg kommend, in Begleitung des Prinzen

Heinrich das dänische Königshaus in Kopenhagen.

König Christian IX. geleitete seine hohen Gäste in

die nordische Ausstellung und übertrug Ph. Schou

die Führung in den Industrieabteilungen. Der Kaiser

machte grössere Ankäufe, besonders von keramischen

Arbeiten. Nach Schluss der Ausstellung wurde Schou

durch Verleihung des Roten Adlerordens II. Klasse

ausgezeichnet.

Die Ehrungen, die damals Schou zu teil wurden,

waren in der That wohl verdient. Denn ganz abge-

sehen von der geschickten Inscenierung der Aus-

stellung, die wesentlich sein Werk war, bestand keine

Gruppe der nordischen Kunstindustrie die Probe so

glänzend wie die Königliche Porzellanfabrik. In der

kurzen Spanne Zeit von fünf Jahren, von denen noch

dazu zwei mit technischen Vorarbeiten hingegangen

waren, war Erstaunliches geleistet.

Das alte „Muschelmuster" beherrschte zwar noch

das Gebrauchsgeschirr; aber das im Laufe der Zeiten

vernachlässigte und verunstaltete Dekorationsmotiv war

auf seine ursprüngliche Form zurückgeführt. Gute,

aber keine aussergewöhnlichen Leistungen wiesen die

Geschirre und Figuren auf, die in der bisherigen

Weise mit Reliefornamenten, Vergoldung und Über-

glasurmalerei geziert waren. Eine ganz neue und

völlig überraschende Erscheinung aber waren die

glatten Vasen und Zierschalen, deren Dekor in we-

nigen unter der Glasur aufgetragenen Farben-,; in

jenem echt künstlerischen Geschmack ausgeführt war,

der nachher für das Kopenhagener Porzellan be-

stimmend wurde, und dem es heute seinen Weltruf

verdankt.

Diese wichtige Neuerung hatte Schou's erster

Mitarbeiter, der Architekt und Maler Professor Arnold

Krog, angeregt und durchgeführt. Nach seinem Eintritt

als künstlerischer Direktor der Fabrik im Jahre 1885

hatte Krog zuerst mit Rokokomotiven experimentiert,

dann mit dem Ornamentenvorrat der Delfter Fayencen

und des chinesischen Porzellans, endlich auch mit

persischen Mustern. Aber von diesen tastenden Ver-

suchen wandte er sich bald der Richtung zu, die das

dänische Porzellan zum Siege geführt hat, zur An-

wendung von Naturmotiven in der von den Japanern

befolgten Weise.1)

In einigen Arbeiten Krog's aus den Jahren 1886

und 1887 erkennt man noch deutlich die befruchtenden

japanischen Vorbilder. Eine bauchige flaschenförmige

Vase aus jener Zeit zeigt einen Storch, der lang-

samen Flügelschlages dahinfliegt über einen schilfum-

säumten See (s. Abb. S. 216); aus dem Schilf erhebt

sich das unbelaubte Gezweig eines blühenden Mume-

baums. Sehr geschickt ist ein japanisches Motiv ver-

wertet für die Verzierung der S. 215 abgebildeten

grossen Vase, die sich im Hamburgischen Museum

befindet. Um das untere Drittel des cylindrischen

Gefässkörpers zieht sich eine blaue, von leichten Wellen

bewegte Meeresfläche, über welcher beutesuchende

Möwen hin- und herfliegen. Im Vordergrunde bäumt

sich eine schaumbekrönte Welle hoch auf. Das wirk-

same Motiv dieser steilen Spritzwelle könnte der

Künstler sehr wohl in den dänischen Meeren beob-

Porzellanschale, gemalt von Arnold Krog. Die zahmen und die wilden

Gänse. Im Besitz des Comte de Janachy.

1) Vgl. Karl Madsen, Tidsskrift for Kunstindustri 1887,

S. 70 ff.