218

DÄNISCHES PORZELLAN

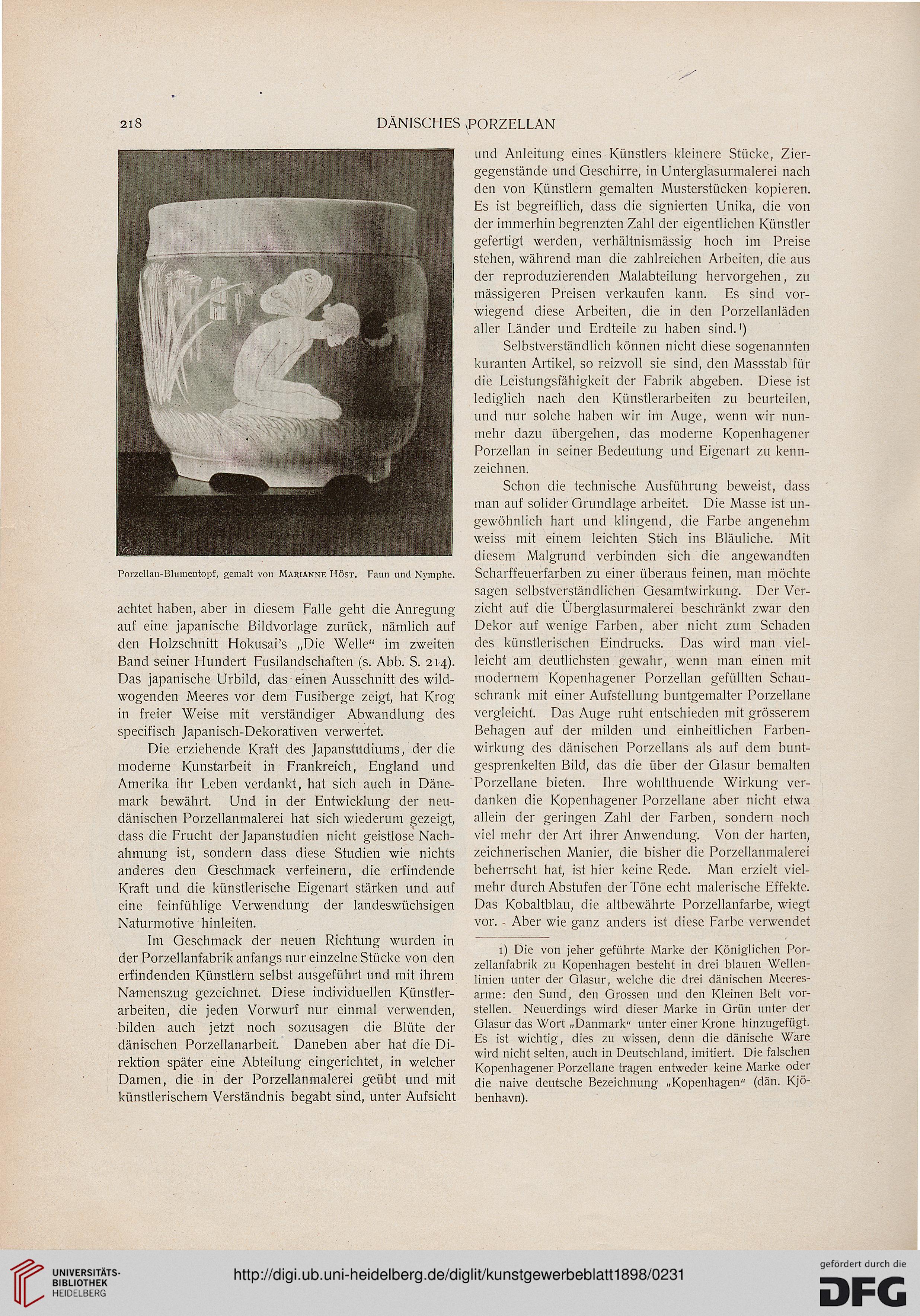

Porzellan-Blumentopf, gemalt von Marianne Host. Faun und Nymphe.

achtet haben, aber in diesem Falle geht die Anregung

auf eine japanische Bildvorlage zurück, nämlich auf

den Holzschnitt Hokusai's „Die Welle" im zweiten

Band seiner Hundert Fusilandschaften (s. Abb. S. 214).

Das japanische Urbild, das ■ einen Ausschnitt des wild-

wogenden Meeres vor dem Fusiberge zeigt, hat Krog

in freier Weise mit verständiger Abwandlung des

speeifisch Japanisch-Dekorativen verwertet.

Die erziehende Kraft des Japanstudiums, der die

moderne Kunstarbeit in Frankreich, England und

Amerika ihr Leben verdankt, hat sich auch in Däne-

mark bewährt. Und in der Entwicklung der neu-

dänischen Porzellanmalerei hat sich wiederum gezeigt,

dass die Frucht der Japanstudien nicht geistlose Nach-

ahmung ist, sondern dass diese Studien wie nichts

anderes den Geschmack verfeinern, die erfindende

Kraft und die künstlerische Eigenart stärken und auf

eine feinfühlige Verwendung der landeswüchsigen

Naturmotive hinleiten.

Im Geschmack der neuen Richtung wurden in

der Porzellanfabrik anfangs nur einzelne Stücke von den

erfindenden Künstlern selbst ausgeführt und mit ihrem

Namenszug gezeichnet. Diese individuellen Künstler-

arbeiten, die jeden Vorwurf nur einmal verwenden,

bilden auch jetzt noch sozusagen die Blüte der

dänischen Porzellanarbeit. Daneben aber hat die Di-

rektion später eine Abteilung eingerichtet, in welcher

Damen, die in der Porzellanmalerei geübt und mit

künstlerischem Verständnis begabt sind, unter Aufsicht

und Anleitung eines Künstlers kleinere Stücke, Zier-

gegenstände und Geschirre, in Unterglasurmalerei nach

den von Künstlern gemalten Musterstücken kopieren.

Es ist begreiflich, dass die signierten Unika, die von

der immerhin begrenzten Zahl der eigentlichen Künstler

gefertigt werden, verhältnismässig hoch im Preise

stehen, während man die zahlreichen Arbeiten, die aus

der reproduzierenden Malabteilung hervorgehen, zu

massigeren Preisen verkaufen kann. Es sind vor-

wiegend diese Arbeiten, die in den Porzellanläden

aller Länder und Erdteile zu haben sind.')

Selbstverständlich können nicht diese sogenannten

kuranten Artikel, so reizvoll sie sind, den Massstab für

die Leistungsfähigkeit der Fabrik abgeben. Diese ist

lediglich nach den Künstlerarbeiten zu beurteilen,

und nur solche haben wir im Auge, wenn wir nun-

mehr dazu übergehen, das moderne Kopenhagener

Porzellan in seiner Bedeutung und Eigenart zu kenn-

zeichnen.

Schon die technische Ausführung beweist, dass

man auf solider Grundlage arbeitet. Die Masse ist un-

gewöhnlich hart und klingend, die Farbe angenehm

weiss mit einem leichten Stich ins Bläuliche. Mit

diesem Malgrund verbinden sich die angewandten

Scharffeuerfarben zu einer überaus feinen, man möchte

sagen selbstverständlichen Gesamtwirkung. Der Ver-

zicht auf die Überglasurmalerei beschränkt zwar den

Dekor auf wenige Farben, aber nicht zum Schaden

des künstlerischen Eindrucks. Das wird man viel-

leicht am deutlichsten gewahr, wenn man einen mit

modernem Kopenhagener Porzellan gefüllten Schau-

schrank mit einer Aufstellung buntgemalter Porzellane

vergleicht. Das Auge ruht entschieden mit grösserem

Behagen auf der milden und einheitlichen Farben-

wirkung des dänischen Porzellans als auf dem bunt-

gesprenkelten Bild, das die über der Glasur bemalten

Porzellane bieten. Ihre wohlthuende Wirkung ver-

danken die Kopenhagener Porzellane aber nicht etwa

allein der geringen Zahl der Farben, sondern noch

viel mehr der Art ihrer Anwendung. Von der harten,

zeichnerischen Manier, die bisher die Porzellanmalerei

beherrscht hat, ist hier keine Rede. Man erzielt viel-

mehr durch Abstufen der Töne echt malerische Effekte.

Das Kobaltblau, die altbewährte Porzellanfarbe, wiegt

vor. - Aber wie ganz anders ist diese Farbe verwendet

1) Die von jeher geführte Marke der Königlichen Por-

zellanfabrik zu Kopenhagen besteht in drei blauen Wellen-

linien unter der Glasur, welche die drei dänischen Meeres-

arme: den Sund, den Grossen und den Kleinen Belt vor-

stellen. Neuerdings wird dieser Marke in Grün unter der

Glasur das Wort „Danmark" unter einer Krone hinzugefügt.

Es ist wichtig, dies zu wissen, denn die dänische Ware

wird nicht selten, auch in Deutschland, imitiert. Die falschen

Kopenhagener Porzellane tragen entweder keine Marke oder

die naive deutsche Bezeichnung „Kopenhagen" (dän. Kjö-

benhavn).

DÄNISCHES PORZELLAN

Porzellan-Blumentopf, gemalt von Marianne Host. Faun und Nymphe.

achtet haben, aber in diesem Falle geht die Anregung

auf eine japanische Bildvorlage zurück, nämlich auf

den Holzschnitt Hokusai's „Die Welle" im zweiten

Band seiner Hundert Fusilandschaften (s. Abb. S. 214).

Das japanische Urbild, das ■ einen Ausschnitt des wild-

wogenden Meeres vor dem Fusiberge zeigt, hat Krog

in freier Weise mit verständiger Abwandlung des

speeifisch Japanisch-Dekorativen verwertet.

Die erziehende Kraft des Japanstudiums, der die

moderne Kunstarbeit in Frankreich, England und

Amerika ihr Leben verdankt, hat sich auch in Däne-

mark bewährt. Und in der Entwicklung der neu-

dänischen Porzellanmalerei hat sich wiederum gezeigt,

dass die Frucht der Japanstudien nicht geistlose Nach-

ahmung ist, sondern dass diese Studien wie nichts

anderes den Geschmack verfeinern, die erfindende

Kraft und die künstlerische Eigenart stärken und auf

eine feinfühlige Verwendung der landeswüchsigen

Naturmotive hinleiten.

Im Geschmack der neuen Richtung wurden in

der Porzellanfabrik anfangs nur einzelne Stücke von den

erfindenden Künstlern selbst ausgeführt und mit ihrem

Namenszug gezeichnet. Diese individuellen Künstler-

arbeiten, die jeden Vorwurf nur einmal verwenden,

bilden auch jetzt noch sozusagen die Blüte der

dänischen Porzellanarbeit. Daneben aber hat die Di-

rektion später eine Abteilung eingerichtet, in welcher

Damen, die in der Porzellanmalerei geübt und mit

künstlerischem Verständnis begabt sind, unter Aufsicht

und Anleitung eines Künstlers kleinere Stücke, Zier-

gegenstände und Geschirre, in Unterglasurmalerei nach

den von Künstlern gemalten Musterstücken kopieren.

Es ist begreiflich, dass die signierten Unika, die von

der immerhin begrenzten Zahl der eigentlichen Künstler

gefertigt werden, verhältnismässig hoch im Preise

stehen, während man die zahlreichen Arbeiten, die aus

der reproduzierenden Malabteilung hervorgehen, zu

massigeren Preisen verkaufen kann. Es sind vor-

wiegend diese Arbeiten, die in den Porzellanläden

aller Länder und Erdteile zu haben sind.')

Selbstverständlich können nicht diese sogenannten

kuranten Artikel, so reizvoll sie sind, den Massstab für

die Leistungsfähigkeit der Fabrik abgeben. Diese ist

lediglich nach den Künstlerarbeiten zu beurteilen,

und nur solche haben wir im Auge, wenn wir nun-

mehr dazu übergehen, das moderne Kopenhagener

Porzellan in seiner Bedeutung und Eigenart zu kenn-

zeichnen.

Schon die technische Ausführung beweist, dass

man auf solider Grundlage arbeitet. Die Masse ist un-

gewöhnlich hart und klingend, die Farbe angenehm

weiss mit einem leichten Stich ins Bläuliche. Mit

diesem Malgrund verbinden sich die angewandten

Scharffeuerfarben zu einer überaus feinen, man möchte

sagen selbstverständlichen Gesamtwirkung. Der Ver-

zicht auf die Überglasurmalerei beschränkt zwar den

Dekor auf wenige Farben, aber nicht zum Schaden

des künstlerischen Eindrucks. Das wird man viel-

leicht am deutlichsten gewahr, wenn man einen mit

modernem Kopenhagener Porzellan gefüllten Schau-

schrank mit einer Aufstellung buntgemalter Porzellane

vergleicht. Das Auge ruht entschieden mit grösserem

Behagen auf der milden und einheitlichen Farben-

wirkung des dänischen Porzellans als auf dem bunt-

gesprenkelten Bild, das die über der Glasur bemalten

Porzellane bieten. Ihre wohlthuende Wirkung ver-

danken die Kopenhagener Porzellane aber nicht etwa

allein der geringen Zahl der Farben, sondern noch

viel mehr der Art ihrer Anwendung. Von der harten,

zeichnerischen Manier, die bisher die Porzellanmalerei

beherrscht hat, ist hier keine Rede. Man erzielt viel-

mehr durch Abstufen der Töne echt malerische Effekte.

Das Kobaltblau, die altbewährte Porzellanfarbe, wiegt

vor. - Aber wie ganz anders ist diese Farbe verwendet

1) Die von jeher geführte Marke der Königlichen Por-

zellanfabrik zu Kopenhagen besteht in drei blauen Wellen-

linien unter der Glasur, welche die drei dänischen Meeres-

arme: den Sund, den Grossen und den Kleinen Belt vor-

stellen. Neuerdings wird dieser Marke in Grün unter der

Glasur das Wort „Danmark" unter einer Krone hinzugefügt.

Es ist wichtig, dies zu wissen, denn die dänische Ware

wird nicht selten, auch in Deutschland, imitiert. Die falschen

Kopenhagener Porzellane tragen entweder keine Marke oder

die naive deutsche Bezeichnung „Kopenhagen" (dän. Kjö-

benhavn).